Journée mémoire "Génocide(s) : vérité et justice"

Mercredi 6 mars

à l’université d’Évry

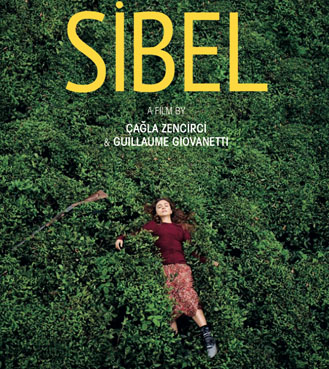

Sibel

Film de Guillaume Giovanetti et Çağla Zencirci (6 mars 2019)

Les étendues imaginaires

Film de Yeo Siew Hua (6 mars 2019)

A Kind of Magic

Une année pour grandir

Film de Neasa Ni Chianain et David Rane (6 mars 2019)

Funan

Film de Denis Do (6 mars 2019)

Fukushima. Le couvercle du soleil

Film de Futoshi Sato (6 mars 2019)

Wardi

Film de Mats Grorud (27 février 2019)

Interview de Karim Dridi par Sylvie Maugis

La semaine dernière, nous avons consacré en partie l’émission à la mémoire — mémoire officielle, déni de mémoire —, notamment autour de deux films, le Silence des autres d’Almudena Carracedo et Robert Bahar et « Peu m’importe si l’histoire nous considère comme des barbares » de Radu Jude. Nous avons également fait une lecture d’extraits du livre de Leila Al-Shami et Robin Yassin-Kassab, Burning Country. Au cœur de la révolution syrienne, qui vient d’être publié par L’Échappée.

En ce qui concerne la résistance syrienne, nous évoquerons ces prochaines semaines le film de Saeed Al Batal et Ghiath Ayoub, Still Recording, qui sort le 27 mars. Véritable document filmé durant plusieurs années dans la ville Douma, en Ghouta orientale opposée au gouvernement de Bachar el-Assad, le film est impressionnant et porte un regard de l’intérieur sur la guerre.

Toujours sur le thème de la mémoire :

Journée mémoire "Génocide(s) : vérité et justice"

Mercredi 6 mars à partir de 9h

à l’université d’Évry

Bâtiment Maupertuis, amphi 150. 3 rue du père André Jarlan, 91025 Évry

Cette journée, organisée par Olivier Le Cour Grandmaison, présentera le film documentaire, Fritz Bauer. Un procureur contre le nazisme. Et viendront témoigner deux rescapé.es de génocides, à 50 ans d’intervalle, Jenny Plocki, victime de la rafle du Vél d’Hiv et Diogène Ntarindwa, jeune combattant tutsi du Front Patriotique Rwandais au moment du génocide de 1994, perpétré par le pouvoir hutu. Il est important, souligne Olivier Le Cour Grandmaison, « de faire connaître la destruction des Juifs d’Europe et le génocide qui a eu lieu au Rwanda, dont on commémore cette année le 25e anniversaire ».

Jenny Plocki est née en 1925 de parents juifs polonais émigrés en France avant sa naissance. Sa mère a été militante au Bund et son père, athée, a enseigné avant d’émigrer. Lors de la rafle du Vél’ d’Hiv, en 1942, la famille est arrêtée par la police française et conduite dans un lieu de regroupement avant le transfert au camp de Drancy. Grâce à la réaction des parents qui poussent Jenny et son jeune frère à partir, les deux adolescents échappent au camp de Drancy et à la déportation. Les parents, qui ne se faisaient aucune illusion sur l’issue de la rafle, « donnent à leurs enfants tout ce qu’ils ont à leur disposition : le peu d’argent qu’il leur reste, leurs alliances, montre, etc... Lors de la transmission de ces objets, Rifka Plocki [donne à sa fille] tous les conseils pour assurer sa vie future et sa vie immédiate. Conseils pratiques, conseils concernant sa vie de femme et son autonomie (études, avortement, etc.). Jenny est chargée d’assurer toutes les tâches permettant à elle et son jeune frère de survivre, dans les conditions imposées par le régime de Vichy aux Juifs. »

Elle se retrouve donc seule, à 16 ans, avec son jeune frère. Jenny est la sœur de Maurice Rajsfus, que nous connaissons bien à Radio Libertaire. Lui-même est souvent revenu sur cet épisode fasciste de la Collaboration avec les nazis et sur rôle de la police, non seulement dans ses livres, mais aussi dans les rencontres, à Radio Libertaire et ailleurs.

Les parents de Jenny et Maurice ont été exterminés à Auschwitz-Birkenau. Après la guerre, Jenny poursuit ses études, s’engage avec l’École émancipée, pour l’indépendance de l’Algérie et dans les luttes anticoloniales, jusqu’à la grève de 1968…

Diogène Ntarindwa, dit « Atome », est fils d’exilés rwandais installés au Burundi. Lors du déclenchement des massacres en 1994, il a 17 ans et s’engage dans la branche armée du Front patriote rwandais (FPR) pour combattre le régime génocidaire au pouvoir, à Kigali. Lorsqu’il est démobilisé, il suit une formation théâtrale. Pour lui, l’art est un outil politique. En tant que comédien, auteur et metteur en scène, il fait le récit de son histoire, de celle de sa famille et plus généralement des Tutsis à travers une pièce de théâtre, Carte d’identité. Il interprète également au théâtre de La Parole errante, à Montreuil, L’Espèce humaine de Robert Antelme, écrivain rescapé des camps nazis.

La journée du 6 mars se compose donc du témoignage de Jenny Plocki, de la projection du film documentaire, Fritz Bauer. Un procureur contre le nazisme, réalisé par Catherine Bernstein, retraçant l’engagement de ce procureur de la République fédérale d’Allemagne, convaincu que « pour se reconstruire démocratiquement, le pays doit juger les criminels nazis ». La projection sera suivie d’un débat avec la réalisatrice.

Enfin, l’acteur rwandais Diogène Ntarindwa jouera Carte d’identité, une mise en récit de son périple douloureux, du Burundi à Kigali au Rwanda, lors du génocide perpétré par le pouvoir hutu contre les Tutsis.

Sibel

Film de Guillaume Giovanetti et Çağla Zencirci (6 mars 2019)

Entretien avec Guillaume Giovanetti et Çağla Zencirci

Dans un village isolé dans les montagnes, au Nord de la Turquie, vit Sibel, avec son père et sa sœur. Bien que muette, la jeune femme communique avec sa famille et les gens du village dans une langue ancestrale, la langue sifflée.

Ainsi le film s’ouvre sur un prélude expliquant le processus des sons. De toute évidence, cette langue, si elle n’est pas répandue, existe encore en Turquie, dans région de la Mer Noire et, pour Sibel, cela signifie qu’elle peut s’exprimer et partager avec les autres. La langue est un sujet passionnant et en étudier une forme très particulière, la langue sifflée, a quelque chose de fascinant. Selon les sons et la façon de les moduler, elle exprime un langage ayant son vocabulaire et ses nuances dans tout un panel de la communication.

Sibel est une jeune femme éprise de liberté, chaque jour, après le travail dans les champs, elle part en forêt chasser, ou plutôt elle traque sans relâche un mythe, un loup qui soi-disant rôde dans la forêt et fait l’objet de fantasmes et de craintes des femmes du village. Un loup ? Le récit semble dériver alors vers une fable moderne, fantastique, car la jeune femme mutique, rejetée par la population du village, sillonne la forêt à la recherche de traces laissées par le loup mythique, menace pour les femmes se rendant sur un certain rocher pour allumer un feu, annonciateur de noces. La légende est assez claire, les femmes sont en danger dans la forêt, mais Sibel brave l’interdit et espère, en chassant le fameux loup gagner l’estime de son village.

Or, durant l’une de ses randonnées, elle croise un fugitif hirsute, sur la défensive et proche d’un animal. On pourrait soudain penser que le film est une transposition contemporaine du Petit Chaperon rouge, sauf que Sibel est armée. Mais non, en fait l’homme est blessé et fuit on ne sait trop quoi… Soigné et caché dans un abri forestier par la jeune femme, l’homme pose alors un autre regard sur elle. En revenant au village, elle rencontre son père et des policiers qui recherchent, selon leur dire, un dangereux « terroriste » qui s’avère être un réfractaire refusant le service militaire ! « Je me bats pour moi, pas pour un État ! » ; c’est logique n’est-ce pas… Mais il est intéressant de voir qu’un réfractaire est un « terroriste » aux yeux des « forces de l’ordre » qui le recherchent.

Présente dans tous les plans du film, Sibel (extraordinaire Damla Sönmez) est la figure même de la rebelle refusant de se plier aux normes et aux coutumes. D’ailleurs, n’est-elle pas déjà marginalisée par le village ? Vivant dans son monde à elle, avec ses propres codes et ses rêves, elle participe cependant à la récolte du thé et fait fi de l’agressivité des femmes qui la frappent et la traitent de putain. Elle prend alors la résolution d’affronter le village, de pousser sa sœur à partir faire des études plutôt que de se marier, et d’affirmer ce qu’elle est : une femme aspirant à l’émancipation et déterminée quoiqu’en dise les rumeurs et les traditions.

Sibel est une très belle fable sur l’émancipation des femmes, tournée dans un paysage magnifique, avec des comédien.nes formidables.

Le film a été sélectionné dans la section longs métrages en compétition lors du festival international du cinéma méditerranéen de Montpellier. C’est à cette occasion que nous avons rencontré les deux cinéastes…

Sibel de Guillaume Giovanetti et Çağla Zencirci, sortie nationale le 6 mars 2019)

Les étendues imaginaires

Film de Yeo Siew Hua (6 mars 2019)

Les étendues imaginaires, c’est d’abord l’extension d’une ville, Singapour, par l’aménagement du territoire qui gagne sur la mer, redessine les côtes dans l’objectif de créer le plus grand port de la région asiatique. Singapour est un « État imaginé par un esprit géométrique ». Dans un décor futuriste de grues, de pelleteuses et autre matériel de BTP, s’activent des ouvriers venus de plusieurs pays pauvres afin de gagner quelque argent pour aider leur famille, tandis que des « négriers » des temps modernes les exploitent. Ils sont isolés de tout, piégés par des patrons qui confisquent leur passeport, pratiques en vigueur dans différents pays, les endettent en leur procurant des dortoirs immondes et les denrées de première nécessité à leurs tarifs bien entendu. Sans parler des règles de protection sociale totalement inexistantes.

Le chantier est un univers à part, dont la démographie dépend des « lois migratoires et des enjeux économiques ». Les premières séquences du film enchaînent des images quasi surnaturelles, géométriques, graphiques, fascinantes, de jour comme de nuit, sous la pluie, avec des plans en contre-plongée, des images dans lesquelles l’humain n’existe pas, sinon de manière abstraite. On ne peut s’empêcher de penser aux créations de Francis Picabia autour des machines, au début du XXe siècle, lorsqu’il découvre New York.

La terre avance sur la mer, inexorablement, dans une logique du profit et le sacrifice programmé des humains sur le chantier, des invisibles qui ne comptent pour rien dans la légende du miracle économique entretenu par les autorités.

Dans ce décor fantasmatique de machines et de leur ballet poussiéreux, débarquent un inspecteur de police et son adjoint, venus enquêter sur la disparition d’un ouvrier chinois. Ils découvrent les conditions épouvantables d’hébergement des ouvriers, les dortoirs sales, « attention aux punaises de lit » les prévient-on ; ce qui fait dire à l’inspecteur « comment peut-on vivre ici ? » Et c’est la loi du silence. Personne ne sait quoi que ce soit sur la disparition de l’ouvrier Wang, sinon qu’il conduisait une camionnette après un accident du travail. D’ailleurs personne ne le connaît vraiment, mais peu à peu, de rencontres en rencontres, l’enquête précise une piste, mène à un lieu, un cybercafé ouvert 24h sur 24 accueillant les ouvriers qui ont des difficultés à trouver le sommeil.

Du déroulement de l’enquête à la reconstitution de ce qui s’est passé, on navigue entre réalité, rêves d’insomniaques, avancée du chantier, création d’une étendue imaginaire, cette fois celle du jeu vidéo et des relations immatérielles. Il a fallu au réalisateur trois ans de « recherches tant au niveau politique qu’humain » pour construire le récit des Étendues imaginaires. Trois ans au cours desquels il a rencontré des ouvriers, des employeurs, des ONG et des activistes. Cela ne lui a cependant pas paru suffisant pour comprendre les motivations et les attentes des ouvriers migrants, « leurs rêves, leurs peurs et leur joie. J’avais besoin [explique-t-il], de savoir ce qui les gardait éveillés la nuit. Ils n’étaient plus de simples rouages de la société, mais des êtres humains. Je me suis trouvé métamorphosé tout comme le personnage de l’inspecteur dans mon film. »

L’inspecteur Lok est insomniaque comme Wang, l’ouvrier disparu ; ce qui sans doute lui permet de percer certaines des hallucinations de Wang, sa relation avec Mindy, jeune femme employée au cybercafé, et le lien amical virtuel qu’il entretient avec un gamer de l’endroit.

Wang est-il toujours vivant ? Que lui est-il arrivé et où se trouve-t-il ? Silence. Les employeurs ne sont guère enclins à dévoiler les pratiques vis-à-vis des ouvriers, surtout s’ils revendiquent des droits ou un meilleur salaire. Au vu des enjeux économiques, inutile de faire des vagues pour un ouvrier chinois disparu, dont tout le monde se fout… Il vaudrait mieux pour l’inspecteur qu’il ferme les yeux, sans se préoccuper plus longtemps de cette affaire et attendre sa retraite. Néanmoins Lok poursuit son enquête qui lui fait connaître le gamer qui lui prédit le prochain hors jeu de son collègue flic après une chute dans l’escalier du cybercafé.

On peut regarder Les Étendues imaginaires uniquement sous l’angle des conditions de travail et de vie des ouvriers migrants, endettés avant même commencer leur contrat, car le film revendique cet aspect documentaire qui est partie intégrante du film. Lorsque Wang évoque la grève auprès des ouvriers pour la récupération des passeports et être payé décemment, il est à craindre que cela entrave quelque peu les pratiques générales d’exploitation. De là, il est simple pour les employeurs de mettre en scène le silence de l’un des ouvriers, originaire du Bangladesh et ami de Wang. En revanche qu’en est-il de la vision du corps enterré sur la plage ?

« Depuis quand tu ne dors plus ? » demande Mindy à Wang, qui lui répond « c’est comme si j’étais dévoré par l’ignorance. »

Les Étendues imaginaires est un film dans lequel il faut se laisser aller pour s’immerger dans l’ambiance et les codes cinématographiques du réalisateur. C’est aussi prendre conscience de la démesure de ce type de chantier et observer une réalité sociale totalement déshumanisée et mortifère.

Les Étendues imaginaires de Yeo Siew Hua (6 mars 2019)

A Kind of Magic

Une année pour grandir

Film de Neasa Ni Chianain et David Rane (6 mars 2019)

A Kind of Magic, une sorte de magie… Une année pour grandir… Le sous-titre est important puisqu’il s’agit d’enseignement, en fait d’un internat vraiment pas comme les autres. Il faut dire que ce serait génial que des endroits semblables se multiplient, avec des profs et des élèves qui s’éclatent ensemble…

Entre le repérage et le tournage, les cinéastes, également parents d’élèves, sont restés deux ans dans l’école pour réaliser ce documentaire, afin qu’il gagne en proximité, en connivence avec les élèves et les professeurs, en particulier avec John et Amanda Leyden certainement responsables pour une grande part de l’esprit de l’école. Ils y croient et tentent de convaincre autant qu’ils le peuvent leurs collègues pour appliquer une pratique différente de l’enseignement, afin de stimuler la curiosité et l’expression libre des élèves.

C’est un drôle de couple qui enseigne depuis plus de 40 ans et transmet aux jeunes l’amour de la lecture, de la musique. Par exemple en leur apprenant le jeu de scène d’un groupe de rock ou encore en discutant en cours du mariage homosexuel… Parce que bon, « le mariage c’est un concept », rien de plus finalement. L’existence d’un dieu ? Une question de croyance. Est-ce qu’il existe des preuves de son existence ? Non, alors on est libre de croire ou pas…

Les enfants découvrent la vie, le plaisir d’apprendre ensemble et le respect mutuel. Le film suit pendant un an ces deux professeur.es épris.es de culture et persuadé.es que la transmission ne passe pas par l’autorité et des règles contraignantes, mais plutôt par le jeu et l’envie de savoir. « Les enfants qui sont heureux s’épanouissent, s’enrichissent et sont capables de relever toutes sortes de défis, s’ils ont autour d’eux un environnement enrichissant où ils peuvent s’amuser.

[Mais, ajoutent les cinéastes, il est à craindre] que les institutions, et peut-être également les parents, aient perdu cela de vue et que la définition actuelle de ce qu’est l’éducation soit devenue un peu trop restreinte. »

Donc cela se passe dans une vieille bâtisse d’un village irlandais où des enfants de sept à douze ans s’éveillent à l’école, à la musique, au théâtre, à une certaine autonomie ; les gosses se posent aussi des questions sur la vie, l’apprentissage des autres, les tabous. On croit rêver, mais non, et cela donne des séquences drôles et émouvantes.

A Kind of Magic. Une année pour grandir est un très joli film qui montre que des alternatives à l’éducation autoritaire existent, il suffit de volonté et d’y croire.

A Kind of Magic. Une année pour grandir est sur les écrans le 6 mars.

Funan

Film de Denis Do (6 mars 2019)

Angkar, c’est-à-dire l’organisation, l’organisation autoritaire prime, c’est la paranoïa, l’arbitraire et la violence. Le régime des Khmers rouges est responsable de près d deux millions de victimes et de l’exil d’un demi million de personnes. La mémoire est importante pour comprendre la barbarie.

Funan est un film d’animation qui raconte à la fois l’histoire du Cambodge, tombé dans la barbarie, et celle d’une famille prise dans la tourmente durant cette époque tragique.

« Funan c’est l’histoire d’une famille. D’une femme... Ma mère [explique le réalisateur]. Ce film raconte ses sacrifices, ses déchirures et sa survie sous le régime Khmers rouges. Par ce récit, je souhaite aborder les émotions, les relations. Explorer la complexité des rapports humains dans un contexte extrême d’oppression. Il ne sera pas question de bien et de mal. Le film nous plonge dans la vie de gens normaux, épuisés par la souffrance. […] Ce film est complètement ancré dans ma démarche de recherches sur le passé. Il me permet de questionner une mémoire que j’ai fantasmée ou rejetée. Le fait de savoir qu’on est, d’une certaine façon, le produit de ce genre d’événement, apporte forcément son lot de questionnements et de remises en question. »

Le choix du dessin et de l’animation est important pour ce film, outre que les dessins des paysages et des personnages sont superbes, il permet de montrer cette tragédie différemment, de manière plus intime, plus sensible et aussi plus universelle.

Le film commence avec la séparation de la famille et la déportation, dans un climat de violence extrême et de sidération. La mère, Chou, tente de retrouver son fils, mais elle contrainte de rentrer dans le rang et elle résiste pour survivre malgré son désespoir. Le film décrit le quotidien des personnes sous les ordres de chefs khmers qui ont des privilèges et le droit de vie ou de mort sur les déporté.es. Le film raconte la lutte de cette mère pour retrouver son enfant.

Il faut souligner encore la beauté des dessins, sans oublier les voix de Bérénice Béjo et Louis Garrel.

Funan de Denis Do sera en salles le 6 mars.

Fukushima. Le couvercle du soleil

Film de Futoshi Sato (6 mars 2019)

Le 11 mars 2011, le Japon est secoué par un séisme, suivi d’un tsunami et de la triple catastrophe nucléaire de Fukushima. L’équipe du Premier ministre, Naoto Kan, tente de faire face à cette situation.

Fukushima. Le couvercle du soleil de Futoshi Sato est adapté du livre de Tetsuro Fukuyama, La crise nucléaire . Un témoignage depuis la résidence du Premier ministre.

L’ampleur de la situation montre à quel point la soi-disant sécurité est un leurre et que les plans en cas d’accident sont inexistants ou n’ont pas été réellement envisagés. L’incurie des responsables du programme nucléaire est résumée dans la réponse de l’une des personne en charge de la centrale électrique aux questions de l’équipe du Premier ministre : « Je ne sais pas [dit-il]. Je suis économiste. » Le réalisateur précise : « Les informations, quant aux réactions de la compagnie d’électricité à la suite de l’accident nucléaire, et celles qui ont été transmises au gouvernement , sont toutes vraies. »

L’accident des réacteurs aurait pu, dans le pire des cas, provoquer l’évacuation de toute la population dans un rayon de 250 kms, incluant Tokyo, soit un total de 50 millions de personnes.

Fukushima. Le couvercle du soleil de Futoshi Sato est un film-débat grand public qui illustre l’urgence, après la catastrophe de Tchernobyl, de sortir du nucléaire et qu’il y va de la survie au plan planétaire. Le film montre également que la confiance dans le nucléaire est aveugle et que le seul point pris en compte est l’intérêt économique. De véritables apprentis sorciers incapables de faire face à la catastrophe tout le Japon !

Alors après nous le déluge ?

Il faut souligner que la France est le second pays le plus nucléarisé au monde.

Fukushima. Le couvercle du soleil de Futoshi Sato (6 mars 2019)

Wardi

Film de Mats Grorud (27 février 2019)

Beyrouth, Liban, aujourd’hui. Wardi, une jeune Palestinienne de onze ans, vit avec toute sa famille dans le camp de réfugiés où elle est née. Sidi, son arrière-grand-père adoré, fut l’un des premiers à s’y installer après avoir été chassé de son village en 1948.

Le jour où Sidi lui confie la clé de son ancienne maison en Galilée, Wardi craint qu’il ait perdu l’espoir d’y retourner un jour. Mais comment chaque membre de la famille peut-il aider à sa façon la petite fille à renouer avec cet espoir ?