Sous le ciel d’Alice de Chloé Mazio (30 juin 2021)

Entretien avec Chloé Mazio

Le Procès de l’Herboriste de Agnieszka Holland (30 juin 2021)

Teddy de Ludovic et Zoran Boukherma (30 juin 2021)

Entretien avec Ludovic et Zoran Boukherma

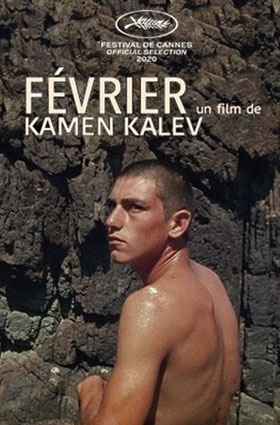

Février de Kamen Kalev (30 juin 2021)

La Fièvre de Maya Da-rin (30 juin 2021/ sous réserve)

Solo de Artemio Benki (30 juin 2021)

Midnight Traveller de Hassan Fazili (30 juin 2021)

The Deep House d’Alexandre Bustillo et Julien Maury (30 juin 2021)

3 films d’Alain Tanner en copies restaurées : Charles mort ou vif (1969) ; le Retour d’Afrique (1973) ; Dans la ville blanche (1982)

Sous le ciel d’Alice de Chloé Mazio (30 juin 2021)

Entretien avec Chloé Mazio

Au début des années 1950, la jeune Alice, qui vient de terminer ses études en Suisse, accepte un poste au Liban que l’on qualifie alors de « Suisse du Moyen Orient », du moins c’était le rôle qui lui était attribué depuis la fin de Première Guerre mondiale et la partition de ce Moyen Orient entre la France et la Grande Bretagne. Le Liban était sous protectorat français. Le choix d’Alice représentait l’opportunité de quitter une région triste et pauvre pour rejoindre l’exubérance, le soleil, les couleurs et l’aventure. Dès son arrivée, la jeune fille est conquise par l’accueil libanais et, bientôt elle tombe amoureuse de Joseph, astrophysicien rêveur qui travaille sur un projet de fusée libanaise à envoyer dans l’espace.

Après son départ de Suisse et sa prise d’autonomie vis-à-vis de sa famille, Alice flotte dans une sorte de rêve éveillé… Un conte moderne que Chloé Mazio raconte par un mélange de film d’animation, de cartes postales, d’images d’archives, d’accélération des images… Une accélération qui transcrit le climat idyllique et un bonheur apparemment sans fin dans la première partie du film. Une chronique familiale ? Certainement, puisque Chloé Mazio s’inspire des souvenirs de sa grand-mère. Cependant, la chronique heureuse, dans laquelle Alice est parfaitement intégrée, se fissure au moment de la guerre civile qui éclate en 1975. C’est tout d’abord le déni, l’incompréhension, puis le refus des atrocités. Alice décide de rester malgré tout — on abandonne pas le pays qu’on aime —, c’est d’ailleurs pour elle une forme de résistance ainsi que de resserrer les liens familiaux…

Sous le ciel d’Alice est certes un conte, un récit très original, mais c’est aussi une fresque du Liban à travers l’expérience d’une famille. De la même manière que Ziad Doueiri, dans West Beyrouth, narre l’histoire de la guerre civile à travers la passion de deux adolescents pour le cinéma, Chloé Mazio s’attache à transcrire les souvenirs quelque peu sublimés, et même parfois décalés, de sa grand-mère dans le personnage d’Alice. Sous le ciel d’Alice est un film qui laisse des images en tête, des impressions, des sons, une autre perception de l’histoire libanaise, sans oublier le contexte de la guerre civile et de ses conséquences. Chloé Mazio évoque les violences, les disparu.es [150 000 selon certaines sources], l’exil quand cela est possible et l’éclatement familial.

Tourné en pellicule, le film recrée l’ambiance des années 1970, donne une présence toute particulière aux images, de même que les archives rares de l’époque de l’arrivée d’Alice, le mélange des différents procédés d’animation et les trucages dont aucun n’est superflu. Ils accompagnent le récit et renforcent le propos du film.

Sous le ciel d’Alice de Chloé Mazio est l’un de ces films dont on attend la sortie depuis des mois, un véritable ravissement.

Sous le ciel d’Alice est en salles le 30 juin

L’entretien choral avec Chloé Mazio s’est tenu dans le cadre du Festival international du cinéma méditerranéen, CINEMED, en octobre 2020.

Sous le ciel d’Alice est en salles le 30 juin.

Le Procès de l’Herboriste de Agnieszka Holland (30 juin 2021)

Le jeune Jan Mikolàsek est passionné par les plantes médicinales et leurs vertus curatives. Il se forme auprès d’une femme, qui lui enseigne ses secrets, et devient très vite l’un des grands guérisseurs de son époque. Il soigne tout le monde, sans distinction, les riches, les pauvres et même des responsables nazis sous l’Occupation, comme d’ailleurs les fonctionnaires communistes dans l’après-guerre. Mais voilà, il est un peu trop riche, trop populaire et cela finit par déplaire au pouvoir politique en place, surtout après le décès du responsable qu’il soignait et qui lui accordait sa protection.le décès du responsable qu’il soignait et représentait sa protection.

Basé sur une histoire réelle, Jan Mikolàsek était un guérisseur connu, « un médecin aux méthodes de guérison et de diagnostic non conventionnelles. […] En Tchécoslovaquie, avant la Première Guerre mondiale, il devint une référence, et parvint à conserver cette position sous l’Occupation », en soignant des responsables nazis. Persuadé que sa notoriété le mettait hors de portée de toute accusation concernant ses méthodes médicales, il ne pressent pas le changement qui s’opère chez les autorités, un changement largement du à sa popularité, son niveau de vie, son indépendance et sa différence. Il est donc accusé de charlatanisme, se moque des rumeurs, refuse de partir ; finalement appréhendé, il doit se défendre lors d’un procès où tout paraît bouclé d’avance.

Le Procès de l’herboriste commence avec le décès du protecteur stalinien, c’est le début de la chute du guérisseur, et témoigne de l’acharnement des autorités pour le détruire, dont il semble d’ailleurs inconscient. L’histoire, explique la réalisatrice, « se déroule sur plusieurs dizaines d’années, sous trois régimes politiques différents et durant deux guerres mondiales. Un langage statique, silencieux, des dialogues rudimentaires, des émotions cachées. Le temps ici devient très subjectif : les années passent en quelques minutes, les minutes sont allongées et semblent durer une éternité. »

La relation homosexuelle entre Jan Mikolàsek et son assistant est aussi sur la sellette durant les accusations et le déroulement du procès. Décidément, il fallait « casser » cet individu, qui se considère hors des règles et des conventions sociales, sans tabou. Dans ce film, il s’agissait aussi « d’exprimer l’intériorité des personnages à travers leurs comportements. Les expressions sur le visage des acteurs, la tension entre les personnages, les efforts constants de l’un pour dépasser les mécanismes de défense de l’autre, c’est cela qui fait avancer l’intrigue. Le contexte de la grande Histoire du XXème siècle se reflète dans leur destin. »

Dans ce récit d’ascension et de chute d’un homme, Agnieszka Holland aborde également le mystère d’un don, de même que le « paradoxe entre la force et la faiblesse, entre l’amour et la haine. »

Le Procès de l’Herboriste de Agnieszka Holland est dans les salles le 30 juin.

Teddy de Ludovic et Zoran Boukherma (30 juin 2021)

Entretien avec Ludovic et Zoran Boukherma

Après une séquence d’introduction de meurtre assez trash pour instaurer un climat de doute, mais surtout de peur dans un bourgade pyrénéenne, car on ne sait rien sur le/la responsable du crime, le film démarre…

Nourris aux films horrifiques depuis leur enfance, les deux réalisateurs donnent alors dans la fresque sociale d’une petite ville avec ses différences de classes, ses hypocrisies, ses frustrations et ses secrets assez minables. Teddy a 19 ans et vit avec un oncle adoptif qui semble avoir des comptes à régler sans que l’on sache vraiment lesquels.

Côté boulot, le jeune homme travaille dans un salon de massage et subit une patronne autoritaire et perturbée, mais sans diplôme ni autre opportunité, il n’a guère le choix et il encaisse. Et puis, il y a Rebecca, sa petite amie, qui, elle, passe le bac et est issue d’un milieu social, disons plutôt privilégié. Mais voilà qu’un soir, Teddy est attaqué par un chien, un loup ? Bref un animal, ou un être, qui lui laisse moult marques de griffures qui vont le changer irrémédiablement, surtout les nuits de pleine lune…

L’entretien avec Ludovic et Zoran Boukherma a eu lieu dans le cadre du Festival CINEMED en octobre 2020.

Teddy de Ludovic et Zoran Boukherma, au cinéma le 30 juin 2021).

Février de Kamen Kalev (30 juin 2021)

Avec Février, on se trouve en présence d’un travail de réalisation original. Kamen Kalev tente en effet de saisir de manière inhabituelle des moments uniques dans un tournage. Tout d’abord, il tourne sur pellicule, ce qui restreint le nombre de plans filmés et, de fait, oblige à une rigueur instinctive, afin de tourner au bon moment la bonne prise, qu’il s’agisse de la lumière, du cadre, du jeu du comédien, de la comédienne, et d’un certain déclic difficile à exprimer de manière rationnelle. Comme l’explique le réalisateur, « c’est au moment de la prise qu’on trouve cela juste ou pas. C’est pour cela que je travaille beaucoup avant le tournage, car plus on est préparé en amont, plus on a de temps à offrir aux petits détails imprévus et choisir les bons moments pour les capter. »

L’histoire s’inspire de la vie de son grand-père, Petar, ayant vécu toute son existence aux confins de la Bulgarie rurale, entre la nature, le travail de la terre et les brebis. Une vie simple de paysan, qu’il traverse au cours des différentes saisons, scandant son travail et le temps. Le film se divise en trois parties, la première raconte l’enfance et la transmission d’un savoir de génération en génération, la découverte de la nature et ses mystères. La seconde partie débute avec le mariage au village, la nuit de noces « expédiée » et le départ quasi immédiat au service militaire, obligatoire, de trois ans.

Trois ans où il séjourne sur une île avec sa compagnie et parle plus facilement aux goélands qu’à ses compagnons, pourtant il ne montre aucun désaccord concernant la situation, la hiérarchie militaire ou les autres appelés. Non, il préfère demeurer dans son monde, isolé, comme à son habitude. Il ne communique pas plus avec l’extérieur, il n’envoie aucune lettre à sa famille, aucune à sa jeune épouse. On le croirait presque tout acquis à cette position militaire, mais il refuse la proposition de son commandant, qui voit en lui une recrue disciplinée et sans velléité de protestation. Ce dernier n’y comprend rien, pensant offrir à ce paysan une opportunité avantageuse du point de vue du statut social. Mais Petar préfère être à l’écart du monde des hommes, suivre son chemin, il accepte son destin et n’exprime aucun regret. Enfin la troisième partie, dans laquelle sa vie se déroule au rythme des saisons et du travail à la ferme. Il est seul dans la maison, qui n’a guère changé, même décoration avec cependant l’ajout de l’électricité et du téléphone. Il s’inquiète pour sa sœur malade, qui vit dans un village et part avec sa carriole et son âne en plein hiver, malgré la tempête de neige. Ce qui donne à la nature une présence toujours aussi immuable et finalement le rôle pivot.

Les plans fixes se juxtaposent, la musique est lancinante sur le défilement des images, les cadres intérieur/extérieur, la découverte de la cabane abandonnée par Petar enfant, son grand-père lui interdisant d’y retourner, la statue disparue et l’oiseau mystérieux… Tout accorde une part de poésie à la première partie du film. Février est ode à la nature.

Dans la partie du service militaire, les mêmes plans fixes reviennent. Mais le seul lien avec la nature est son rapport aux goélands qu’il observe, dont il ramasse les plumes et regarde les oisillons. « Dis-moi [demande un officier], parce que j’aimerais savoir, que leur trouves-tu à ces goélands ? » De toute évidence, tout les sépare, le malentendu est irréversible. Et lorsque la proposition d’un poste d’officier lui est faite, Petar répond au commandant « mon grand-père était berger, mon père l’était et je serai berger », incompréhensible ! Allez : « Dehors, con de paysan ! » Fin de l’épisode militaire.

Quant à la direction des comédiens, un seul est professionnel — le grand-père —, les autres sont des non professionnels, ce qui donne aussi au film une fraicheur et un naturel indéniables.

Les trois tableaux — l’enfance, la jeunesse et la vieillesse — confèrent au film un caractère de conte philosophique et poétique, accentué par les choix de réalisation. Le dernier plan, image d’un brouillard ensoleillé dans lequel le grand-père marche au loin est une merveille.

Février de Kamen Kalev sur les écrans le 30 juin 2021.

La Fièvre de Maya Da-rin (30 juin 2021/ sous réserve)

Le port de Manaus, une ville industrielle au cœur de la forêt amazonienne. C’est un lieu quasi désert occupé seulement par des grues et d’immenses containers, déchargés et surveillés par une poignée d’agents de sécurité. Justinio est l’un de ces agents employés au port. Il est amérindien, est âgé de 45 ans, et vit dans une favela à la lisière de la forêt. Depuis la décision de sa fille de partir à Brasília plusieurs années pour étudier la médecine, il semble faire une sorte de bilan, troublé par le sentiment d’être coupé de ses racines ancestrales.

Partagé entre la forêt toute proche, où la présence d’un animal sauvage paraît le guetter, et le monde artificiel dans lequel il travaille depuis des années, Justinio est assailli par un sentiment de solitude et d’exil. En même temps, il développe une fièvre étrange dont on ignore les causes. « Le concept de maladie chez les Amérindiens est complexe [explique Maya Da-rin]. Souvent, il concerne non seulement le corps physique du malade, mais aussi ses relations avec les autres créatures de la forêt (les autres hommes, les animaux et les esprits. Il faut donc tenir compte de ces différents aspects lorsqu’il s’agit de poser un diagnostic et de trouver un remède à leur maladie. C’est ce que font les chamans » de la région du Haut Rio Negro.

Alors que le bruit court à propos d’un animal mystérieux causant des ravages et faisant des victimes, une traque est organisée dans la forêt, sans aucun résultat. À l’occasion du nouvel an, son frère et sa belle-sœur lui rendent visite et parlent de leur village natal, des ancêtres, et des coutumes, mais « tu es devenu un blanc » lui disent-ils.

Justinio part alors en forêt, une forêt devenue paisible.

Au cours d’une nuit de garde, il aperçoit un mouvement suspect sur le port, il part à sa recherche à travers les couloirs de containers et se retrouve bientôt dans la forêt où il est attaqué par un chien, et, au moment où il l’abat, celui-ci prend forme humaine.

L’incident — vision ou réalité —, est une prise de conscience : « C’est pour ça que je suis venue vous parler, il faut partir à la recherche de ce que vous désirez » chante une femme dans un épilogue. Dans la séquence finale,

En interrogeant l’impact psychologique de l’effacement des traditions ancestrales, la réalisatrice désire faire de la maladie de Justinio le reflet allégorique de celle qui ronge notre société : « J’estime que notre société moderne est malade, car elle est incapable de s’identifier à l’altérité et d’agir en faveur des différences. Nous sommes la seule espèce qui s’extermine elle-même. Ce phénomène a existé pendant des siècles avec la colonisation, il se perpétue encore aujourd’hui lorsque nous fermons les yeux sur les épreuves subies par les immigrants et les réfugiés ou lorsque nous agissons avec indifférence face au réchauffement climatique et à la déforestation. »

La Fièvre de Maya Da-rin est en salles le 30 juin.

Solo de Artemio Benki (30 juin 2021)

Pianiste et compositeur argentin, Martin Aníbal Perino tente de reprendre pied en société, après quatre ans de soins en hôpital psychiatrique. Interné à sa demande à la suite d’une grave dépression, il tente une difficile réinsertion après une vie protégée dans l’hôpital d’El Borda. L’endroit, explique le réalisateur, est « une petite ville en soi. Les rues y portent des noms de docteurs, les bâtiments ont des allures de squats », passé le portail d’entrée où « un ficus étrangleur s’enroule autour du tronc d’un palmier, tel une métaphore de la folie. ».

Entre folie et normalité, Martin recrée un monde — son monde —, absorbé qu’il est par la création d’une œuvre, avec l’espoir de jouer à nouveau devant un public. À travers le processus d’insertion et de création apparaît, comme en flashback, des éléments de sa vie lorsqu’il était virtuose, trop jeune sans doute pour résister au rythme intense et à la discipline de la vie d’artiste, de même qu’à la pression familiale. C’est ce qui l’a brisé et l’a conduit à la Borda.

Les évocations du passé donnent de Martin Aníbal Perino l’image d’une double personnalité. C’est pourquoi l’écoute est essentielle pour le réalisateur dans ce « tournage au long cours ». Durant plusieurs années, il va pouvoir « capter le processus de transformation du protagoniste et inscrire son histoire dans le temps et dans l’espace, l’hôpital, la ville. C’est un élément important car Solo n’est pas à proprement parler un portrait. Je préfère dire que j’ai filmé Martin parce qu’il était porteur d’un certain rapport au monde. »

Le réalisateur, Artemio Benki, installe une relation de confiance avec Martin, ce qui lui permet d’explorer un double terrain, celui de la folie et celui de la création : « Peut-être lié à un parcours psychiatrique lors de mon enfance et adolescence, peut-être parce que j’ai pris le temps de m’attacher humainement aux personnages, je sens que je suis à une place particulière pour raconter cette histoire, et ce point de vue façonne le film. » Le temps et l’écoute ont rendu possible une proximité entre les deux personnages du film, entre Martin et celui qui le filme dans des moments d’intimité, par exemple lorsqu’il place ses mains sur une table et joue sur un clavier de piano imaginaire. Une privation qui fait peut-être involontairement allusion à la période de la dictature et à ce qu’a vécu le pianiste Miguel Angel Estrellas, alors prisonnier de la junte militaire.

Artemio Benki filme des moments de doute et d’errance, des séquences rendues possibles en raison du lien créé entre le deux hommes, le « partage d’émotions, de sensations […] entre celui qui est filmé et celui qui filme. »

La conscience de soi est aussi un fil conducteur, par exemple lorsque Martin confie : « j’ai pété un câble, j’ai trop exigé de moi et tout s’est transformé en peur de tout. » La pression des parents sur leur fils est lourde, il fallait donc faire disparaître cette image d’enfant prodige. Et ce n’est pas simple de se libérer : « on n’est pas seul et on voudrait être seul. On est seul et on voudrait être accompagné. » Le va et vient entre intériorité et extérieur, entre création et travail avec l’autre… La musique et la danse, ensemble, sont certainement la meilleure façon d’exprimer le processus artistique de même que pouvoir dépasser une réalité fragmentée.

Décédé en 2020, le réalisateur et producteur Artemio Benki réalise ici une œuvre testamentaire, en captant au plus près les derniers moments de vie d’interné de Martin Aníbal Perino, sa lente réinsertion dans la société, les reprises de contact avec d’anciens amis et l’élaboration d’une nouvelle œuvre avec la danseuse Soledad Marieta. Comme l’écrit Gilles Tourman en découvrant le film, Artemio Benki « sonde, entre vie et mort, les mystères, visibles ou non, de la création ».

Solo d’Artemio Benki au cinéma le 30 juin.

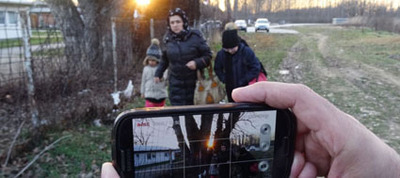

Midnight Traveller de Hassan Fazili (30 juin 2021)

En 2015, le réalisateur afghan Hassan Fazili est menacé de mort par les talibans pour avoir proposé des animations culturelles dans un café. Il n’a alors d’autre choix que de fuir avec sa compagne Fatima Hussaini, elle-même cinéaste, et leurs deux fillettes, Nargis et Zahra, âgées de 11 et 6 ans. Forcé.es à l’exil pour une destination incertaine, la famille doit tout abandonner précipitamment dans l’espoir de trouver une sécurité hypothétique et lointaine en Europe. L’odyssée s’avère interminable et pleine d’embûches.

Dès le début du périple, Hassan Fazili prend la décision de filmer le voyage, de laisser une trace de cette épreuve vécue par beaucoup d’autres, et à défaut d’une caméra, la famille utilise leur téléphone portable pour témoigner, mais aussi pour échapper au découragement d’une quête qui paraît sans fin. Il faudra trois années de déplacements consécutifs à travers de longs séjours dans plusieurs camps de réfugié.es pour atteindre un but, qui semble improbable au fur et à mesure que les règles des États se durcissent.

Réaliser un film à partir d’un tournage quotidien avec pour outil un téléphone portable est une gageure, on peut évidemment se dire que cela dépend de celui ou de celle qui l’utilise, et Midnight Traveller est sans conteste un film de cinéastes, avec parfois un air de thriller. On suit le long périple de la famille avec appréhension et intérêt, le film montre les conditions de vie sans volonté spectaculaire, les rencontres, les diverses difficultés qui, à maintes reprises, tiennent de l’univers kafkaïen. Durant tout le film, la résistance des parents est une constante de même que leur empathie vis-à-vis de ceux et de celles qu’ils croisent.

Pendant cette période cruciale et particulière, les deux fillettes grandissent et s’autonomisent peu à peu, leurs caractères s’affirment, leur perception de l’attente interroge sur l’effet de l’exil sur l’enfance et la jeunesse. Le téléphone portable, à défaut d’une vraie caméra, capte la lutte quotidienne, les conditions de vie dans les camps de transit, l’ennui, et peut-être ce carnet de voyage filmé empêche la famille de sombrer dans le désespoir et la pousse à tenir bon.

Midnight Traveller de Hassan Fazili est dans les salles le 30 juin. Plus qu’un film, Midnight Traveller est un document éloquent, émouvant et très fort sur l’exil.

The Deep House d’Alexandre Bustillo et Julien Maury (30 juin 2021)

The Deep House est un film d’horreur qui se passe sous l’eau, presque entièrement, si l’on omet la recherche de la maison ensevelie sous un lac artificiel, la rencontre avec un guide de circonstances et la préparation de la plongée.

Un jeune couple, spécialisé en exploration urbaine — Urbex, pratique qui consiste à visiter des lieux mystérieux, des constructions et des friches abandonnées —, filme ces lieux pour peu qu’ils soient étranges, sublimés par des légendes, des lieux hantés et imprégnés de drames sanglants. En ouverture du film, la visite d’un asile fermé dans les années 1970 à la suite de l’empoisonnement d’enfants par une infirmière, installe l’ambiance. L’idée étant de filmer, puis de poster les images sur le net afin de créer des sensations fortes et attirer un maximum de followers sur internet.

La rumeur ayant attiré leur attention sur un village englouti à la suite d’une construction de barrage, le couple se rend sur place, mais la déception est de taille, le lac est devenu touristique. Par hasard ou pas, un homme du coin, Pierre, leur propose de les emmener dans un lieu secret où se trouve une maison engloutie dans les profondeurs du lac, la maison des Montignac, famille auréolée de croyances étranges et sataniques… Bon, on n’est pas loin de Gilles de Rais.

Sans vouloir amoindrir les surprises, et surtout l’épouvante, qui subrepticement envahit l’exploration sous l’eau, il faut toutefois et pourtant souligner l’absence de trucages, les dialogues par voie de matériel de plongée, enfin le ballet impressionnant des poissons d’eau douce. Et là, c’est réussi !

À noter que la réalisation de films de genre, horreur, science-fiction, etc. semble faire des émules… Teddy de Ludovic et Zoran Boukherma évoqué tout à l’heure, la Nuée de Just Philippot pour ne citer que ces deux exemples.

The Deep House d’Alexandre Bustillo et Julien Maury au cinéma le 30 juin 2021, pour les amateur.es de frissons !

3 films d’Alain Tanner en copies restaurées : Charles mort ou vif (1969) ; le Retour d’Afrique (1973) ; Dans la ville blanche (1982)

Trois films dont le point commun est le désir de fuite… Sous les aspects différents et dans des circonstances diverses : fuir un système, fuir une responsabilité étouffante, fuir la banalité. En quelque sorte, c’est fuir pour survivre à des normes instituées, des conventions sociales pour ouvrir à la connaissance de soi, la découverte d’autres perpectives… Trois époques, trois situations, même besoin de vivre autre chose.

Charles mort ou vif (1969)

C’est le centième anniversaire de l’entreprise, et Charles De, dirigeant de la boîte, disparaît du jour au lendemain, sans laisser de traces. Charles vit, ou plutôt revit à la campagne en lisant de la philosophie, aidé par un couple, qui vit en dehors du système et sa fille qui, elle, refuse les destins tout tracés. En revanche, le fils, ne voit pas cette disparition d’un bon œil et engage un détective pour le retrouver. Il ne rêve que de diriger l’entreprise et est prêt à tout pour cela.

Le Retour d’Afrique (1973)

Vincent et Françoise, mariés depuis peu, aimeraient quitter Genève et la routine d’une vie quotidienne sans histoire. Un ami leur propose de venir s’installer en Algérie avec des opportunités de travail. Ils annoncent leur départ à leurs ami.es et connaissances, vendent leurs affaires, règlent tous les détails de leur départ. Mais, la veille du voyage, un télégramme de l’ami en Algérie leur demande de tout annuler. Le projet, la préparation au changement de vie tombe à l’eau. Que décider vis-à-vis de l’imaginaire du départ ? Et vis-à-vis des autres ?

Dans la ville blanche (1982)

Ce film est un récit d’errance dans une ville, Lisbonne, mais qui pourrait être une autre ville, sinon que celle-ci dégage une forme de mélancolie, qui colle à l’état d’esprit du fugitif. Car le personnage (interprété par Bruno Ganz), un marin, devient d’une certaine manière un fugitif lorsqu’il abandonne son poste sur un paquebot. Pris entre son désir de se retrouver, son amour pour la femme qui l’attend en Suisse et son attirance pour Rosa, jeune serveuse dans un bar, il s’installe dans un petit hôtel, face à la mer. Il entreprend alors une errance à la fois en lui-même et dans la ville, armé de sa caméra super-huit.

Se retrouver ou se perdre ? Le voyage intérieur est le nœud du film, la caméra jouant le rôle de repère, de balise, de journal : c’est en fait un film dans le film.

Toujours côté cinéma :

DIGGER de Georgis Grigorakis, sortie

le 21 juillet

Au nord de la Grèce, à la frontière de la Macédoine. Nikitas a toujours vécu sur son bout de terrain au cœur d́e la forêt, avec l’amour de ses arbres. En lutte depuis des années contre une compagnie minière qui convoite sa propriété, Nikitas tient bon