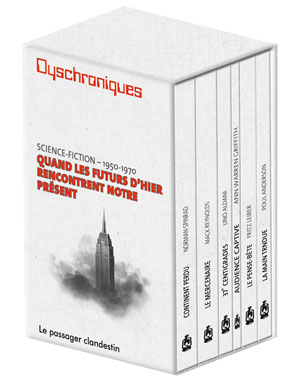

À l’occasion de ses 10 ans, le passager clandestin édite son premier coffret de Dyschroniques avec 7 nouvelles de Science Fiction, des textes visionnaires et quelque peu oubliés, qui décrivent la main mise de la pub sur la société, la mégalomanie des grands projets inutiles, l’éradication de la diversité culturelle, l’absurdité du « progrès » en tant que tel, l’anéantissement des Etats-Unis, l’emballement de la technologie et l’emprise des complexes militaro-industriels.

Audience captive (1953) d’Ann Warren Griffith

La montagne sans nom (1955) de Robert Scheckley

La main tendue (1950) de Poul Anderson

La vague montante (1955) de Marion Zimmer Bradley

Continent perdu (1970) de Norman Spinrad

Le pense-bête (1962) de Fritz Leiber

Le mercenaire (1962) de Mack Reynolds

Et nous avons choisi, avec les lectures de Nicolas Mourer, de vous mettre dans l’ambiance…

Les chroniques rebelles suivent depuis le début la collection des Dyschroniques et chaque publication est une surprise, tant par l’écriture que par l’imagination étonnante et subtile des anticipations qui se réalisent. La presque totalité des textes publiés ont été écrits dans les années 1950-1960 par des maîtres de la science-fiction et possèdent tous des qualités prémonitoires troublantes par rapport à ce que nous vivons aujourd’hui.

Audience captive d’Ann Warren Griffith, La Montagne sans nom de Robert Sheckley ne dérogent pas à la tradition des Dyschoniques.

Place donc à l’imagination, à l’anticipation, à la réflexion critique…

Audience captive d’Ann Warren Griffith

Autrement dit l’envahissement total de la vie, de l’intime par l’enfer de la publicité et l’aliénation à demeure sans aucune échappatoire, sinon la taule…

1953, les Etats-Unis vivent sous la domination de la propagande qui, selon Noam Chomsky, « est à la démocratie ce que la violence est à un État totalitaire ». Les techniques publicitaires sont de plus en plus péremptoires et sophistiquées pour créer les besoins de consommation et c’est la trame de la nouvelle d’Anne Warren Griffith : l’emprise du capitalisme de plus en plus totalitaire grâce à la publicité. Science fiction ? Euh… Pas si sûr vu, aujourd’hui, si l’on considère les assauts quotidiens des injonctions à consommer, à se conformer, à oublier toute possibilité de choisir par soi-même, de refuser… De rêver dans le silence…

Au lieu de cela, le marketing pousse à l’extrême pour vendre, vendre, vendre… Car « un industriel potentiellement capable de fournir un produit précis à tout un continent ne peut pas se permettre d’attendre le client. Au moyen de la publicité et de la propagande, il s’efforce de rester en contact permanent avec le grand public, de façon à créer une demande continue sans laquelle son usine coûteuse ne dégagerait pas de profits. [Donc il faut] élargir la clientèle, et à cette fin l’industriel doit connaître en profondeur non seulement son activité (la fabrication d’un produit en particulier), mais aussi la structure, la personnalité, les préjugés d’un public potentiellement universel à sa mesure. » Propaganda d’Edward Bernays.

Audience captive d’Anne Warren Griffith, c’est la version moderne de la petite maison dans la prairie, une version où les produits parlent, où la vie est rythmée par les ordres publicitaires, où l’espace sonore est gangréné par des slogans marchands et où les sentiments — s’il y en a encore — doivent suivre les lois du marché… Gare à ceux et celles qui transgressent !

L’ordre patriarcal doit avant tout être respecté pour la stabilité de l’État, la mère de famille est à sa place, dans sa belle cuisine, aidée dans les tâches ménagères par des messages publicitaires, et qui lui disent quand et avec quoi remplir le frigo familial. Les enfants modèles sont complètement accros à leurs produits et à l’agression des jingles de pub et le père travaille pour la Société de Ventriloquie Universelle des Etats-Unis, tentaculaire agence et unique pourvoyeuse de bonheur et maître de cérémonie du devoir constitutionnel à consommer.

Alors, oubliez les conversations familiales, ne résistez pas au bonheur aseptisé et obligatoire, suivez aveuglément et religieusement les commandements de la publicité ! Et surtout ne pensez pas, mais consommez !

De la science fiction ? La question est posée : la réalité rattrape et même dépasse souvent la fiction.

Musiques : Tony Hymas. Dupain, Tout le monde. Martin Saint-Pierre, Miroir sonore. Boris Vian, La Complainte du progrès. Bistanclaque, Consomme ! Les Malpolis, Les droits de l’homme sandwich.

La Montagne sans nom de Robert Sheckley

Robert Sheckley imagine, en 1955, les conséquences de la folie destructrice et bétonnière poussée à son paroxysme pour d’importants projets planétaires inutiles, la règle étant d’adapter la nature aux plans de colonisation pour le profit de grandes firmes de construction. Vive le BTP et l’anéantissement des planètes !

Si l’on songe aujourd’hui aux projets mégalomaniaques de dirigeant.es en mal de renommée électorale ou de profits, la réalité dépasse encore une fois la fiction… Des exemples proches : détournement de rivière au Brésil pour alimenter en eau le village des jeux olympiques, même type de projet en Chine entre le nord et le sud,

construction d’un aéroport à Nantes au prix de la destruction de forêts et de pâturages… Nombreux sont les exemples de ces grands projets totalement inutiles et à coup sûr nuisibles à l’environnement, générant en outre de véritables catastrophes pour les populations. « Ce que la nature a mis un million d’années à construire, nous sommes capables de le détruire en un seul jour. Nous pouvons mettre en miettes cette belle montagne et la remplacer par une ville de ciment et d’acier garantie pour un siècle ! »

Dans la Montagne sans nom, c’est une armée de consultants, d’ouvriers qui s’activent pour supprimer les montagnes, raboter les plaines, déplacer des forêts… Afin que rien n’entrave le Plan de Travail 35 pour qu’il « devienne un centre d’accueil favorable à la civilisation technologique unique et exigeante de l’homo sapiens. »

Rien qui soit susceptible de stopper ce Plan de travail, sinon l’inimaginable !

Vision d’un futur au présent, cette nouvelle de Robert Sheckley est un magnifique scénario pour un film catastrophe, tout est là : l’action, la métaphore impérialiste, l’engrenage mortifère, l’inconscience méprisante du colonisateur-envahisseur, l’aveuglement du court terme au nom de l’efficience à tout prix… Sheckley développe ici une critique acerbe des sociétés occidentales en général et de la société états-unienne en particulier. Une critique plus que jamais d’actualité.

Comme dans la Dixième victime, adaptée à l’écran par Elio Petri en 1965, la course en avant de l’absurde s’allie à l’arrogance des serviteurs du productivisme capitaliste, de même qu’à la soif d’expansion impérialiste au détriment bien entendu des minorités, des cultures locales et de la nature.

La montagne sans nom (The Mountain Without a Name) est parue aux États-Unis en 1955 et en France en 1969 dans la revue Fiction.

Musiques : Philip Glass, The Day Room. Pink Floyd, Welcome to The Machine. Led Zeppelin, The Battle Of Evermore.

La Main tendue de Poul Anderson

En 1950, Poul Anderson imagine l’anéantissement de la diversité culturelle par un impérialisme intergalactique.

Dans un futur lointain, l’humanité a essaimé à travers d’innombrables galaxies et est parvenue, tant bien que mal, à pacifier des univers entiers et à imposer son modèle de civilisation. Pacifier ? Ce n’est pas si sûr, car un conflit destructeur vient d’opposer les habitants de Cundaloa à ceux de Skontar.

Les Terriens se proposent alors d’« aider » — le terme aider dissimule bien des calculs et des stratégies en l’occurrence —, aider donc les deux peuples à se reconstruire, mais sous certaines conditions, qui sont de renoncer à leur culture, à leurs mœurs et à leur technologie pour adopter la civilisation humaine. Les Cundaloiens acceptent l’offre, les Skontariens la refusent.

Vous avez évidemment pensé à la « guerre humanitaire », à la « démocratie » offerte comme un saint graal aux peuplades soi-disant arriérées, et autres missions diverses et variées pour imposer le modèle mondialisé et enrichir les complexes militaro-industriels… La parabole est démonstrative. Toute ressemblance avec des événements où les grandes puissances ont joué le rôle de sauveur en engrangeant des devises, de nos jours et dans un passé récent, est évidente. À commencer par le Plan Marshall, pour la reconstruction de l’Europe après la Seconde Guerre mondiale, et des conditions qui accompagnaient l’aide états-unienne. De multiples situations similaires existent aujourd’hui…

Le plan Marshall a été rentable et l’influence qu’il a permis est visible. La France est le pays où il y a le plus de Mac Do, plus qu’aux Etats-Unis, l’implantation d’Eurodisney a bénéficié de toutes les aides et les facilités dans la région parisienne, au détriment de l’environnement. C’est un des meilleurs outils de propagande… qui commence avec les gosses, les futurs clients et clientes… Allez, c’est le moment de boire son Coca — light bien sûr —, de se regarder un block buster en direct de l’usine Hollywood dans un des nombreux multiplex, avec un seau de pop corn qui pue et les sucreries qui niquent les dents… La consommation future est assurée.

La main tendue de Poul Anderson, on est en plein dedans !

Musiques : Rage Against the machine, Born as Ghosts. Fred Alpi/Skalpel, Étranges Abysses.

La vague montante de Marion Zimmer Bradley

En 1955, Marion Zimmer Bradley écrit cette nouvelle, La vague montante, qui évoque une société non dominée par la technologie et la compétition.

Les femmes, auteures de science-fiction ne sont pas si nombreuses. Enfin, il y a quand même Ursula Le Guin, une libertaire prolixe — pour ne citer que certains de ses ouvrages : La Cité des illusions, La Main gauche de la nuit, Le nom du monde est forêt, Les Dépossédés, Le Dit d’Aka, ect… —, et Elisabeth Vonarburg et ses Chroniques du pays des mères.

La vague montante raconte l’épopée d’un équipage, formé par les descendants du premier vaisseau stellaire, et son retour sur terre après 130 années humaines, c’est-à-dire cinq siècles de contraction espace-temps ! Des surprises et non des moindres les attendent : sur terre, le fédéralisme et l’autogestion régissent la prise de décision collective, la science semble avoir disparu au profit d’une économie fondée sur la commune et l’agriculture, et le véritable progrès est celui de l’épanouissement humain. De quoi faire perdre le Nord à ces voyageurs et voyageuses d’un autre temps.

Le texte parle donc d’une humanité qui ne serait plus aliénée à la technologie, qui aurait choisi d’abandonner l’idée de domination de l’autre pour s’épanouir… Intéressant ! Il fallait bien que ce soit une femme qui écrive sur l’utopie…

La vague montante de Marion Zimmer Bradley

Musiques : Regis Campo, Ombra Felice. Patti Smith, Mosaïc. Monty Atkins, Pannel 1 To Rose. Rage Against the Machine, Killing in the Name.

Continent perdu de Norman Spinrad

En 1970, Norman Spinrad imagine un voyage dans les abîmes de la civilisation états-unienne défunte.

Pour planter le décor de cette nouvelle : nous sommes au XXIIe siècle, 200 ans après « La grande panique ». Les Etats-Unis sont un pays sous-développé vivant uniquement du tourisme et les immenses mégalopoles, qui symbolisaient autrefois la puissance du pays, ne sont plus que ruines et pollution. Mike Ryan, guide et pilote indigène, s’apprête à mener son groupe de touristes — des représentants de l’élite africaine — dans ce qu’il reste de New York.

Publiée aux États-Unis en 1970 dans le recueil Science Against Man (La science contre l’homme), la nouvelle est contemporaine de l’époque de la conquête de la lune, du mouvement pour les droits civiques et de la guerre du Vietnam… Quatre décennies ont passé depuis, le monde occidental vit une crise économique et une pollution alarmante, les États-Unis voient leur hégémonie contestée, et on se dit que Norman Spinrad était visionnaire, comme beaucoup d’auteur-es de science-fiction.

Le continent perdu (extraits)

Devant nous se dressaient les fameux gratte-ciel du vieux New York, forêt de monolithes rectangulaires hauts de centaines de mètres. Quelques-uns, boîtes de béton vides que la lumière bleutée qui imprégnait tout transformait en sombres et titanesques pierres tombales, étaient presque intacts. D’autres, éventrés par d’anciennes explosions, n’étaient que des piles de poutrelles et de décombres dentelées. Les façades d’un certain nombre d’entre eux avaient jadis été entièrement ou presque entièrement vitrées. Mais, à présent, ce n’étaient plus que d’aériens labyrinthes de charpentes et de plates-formes de béton, où scintillaient ici et là des surfaces de verre indemnes sur lesquelles jouaient des reflets de lumière bleue. Et très haut au-dessus du sommet des édifices les plus élevés se déployait le ciel d’un bleu brouillé, taillé en facettes, du Dôme.

Ryan monta à cent cinquante mètres et mit le cap sur la nécropole géante dont les monuments, construits à une échelle qui eût fait pâlir de jalousie les Pharaons, étaient groupés avec insouciance comme les maisons d’un village résidentiel d’Afrique. L’ensemble baignait dans un jour gris-bleu pailleté d’étincelles qui semblait encore un univers. Ici, au cœur même de la nappe de smog littorale, tout paraissait brasiller et scintiller.

Nous eûmes tous le souffle coupé quand Ryan fonça à cent dix à l’heure en direction d’un étroit passage séparant deux rangées de bâtiments et qui n’était qu’une rue relativement peu large. Cette gorge avait plus de cent mètres de profondeur.

L’espace d’un moment, nous éprouvâmes la sensation de tomber comme une pierre à l’intérieur d’un puits encaissé entre deux immenses falaises. Soudain, les moteurs hurlèrent tandis que l’hélico se mettait en quelque sorte à glisser à travers les airs, pour s’immobiliser à trente mètres tout au plus de la façade verticale d’un énorme gratte-ciel gris.

Le rire du pilote, en partie couvert par la plainte mourante des moteurs qui ralentissaient, avait quelque chose d’irréel. « Ne vous inquiétez pas », dit-il dans le micro. « Je n’ai pas perdu un seul instant le contrôle de l’appareil. J’ai seulement voulu vous donner un peu d’émotion, histoire de réveiller ceux qui se seraient endormis. Parce qu’il ne faut pas que vous ratiez la suite : la visite héliportée de ce que les Américains de l’Âge de l’Espace appelaient les Trottoirs de New York. »

Et nous repartîmes à l’allure d’un homme qui court. C’était comme si nous dérivions entre deux rangées parallèles d’édifices colossaux s’étirant sur des kilomètres et des kilomètres. […]

Chaque fois que j’entre dans le Dôme Fuller, je me sens tout drôle. On a l’impression que New York a été construit pour des hommes de quinze mètres et on se sent tout petit, comme si on était dans une salle titanesque. Mais, quand on regarde l’intérieur du Dôme, ces édifices démesurés paraissent minuscules. On perd le sens des proportions. En outre, tout est bleu et le smog est si épais qu’on pourrait presque le manger à la fourchette.

Et puis on sait que tout ça est entièrement mort. Rien ne vit à New York entre le Dôme Fuller et le métro où quelque deux mille métroglodytes croupissent dans leur fumier. Rien ne peut y vivre. L’air, à l’intérieur du Dôme, est un des plus toxiques du pays, à peu près autant que la soupe qui remplit la vallée de Los Angeles et à travers laquelle on ne voit quasiment rien, à ce qu’on dit. Ce n’est pas pour isoler un morceau de la ville que nos ancêtres ont installé le Dôme, mais pour réchauffer New York et empêcher la neige de se former.

Le smog était encore respirable, à l’époque. Aussi le Dôme est-il ouvert à l’atmosphère et aspire-t-il en fait la part la plus nocive du smog, — peut-être parce que la différence de température entre l’intérieur et l’extérieur est d’environ dix degrés. Les Africains prétendent que ce serait à cause des courants de convection. Moi, je ne sais pas.

Toujours est-il que ça vous donne la chair de poule. En volant lentement entre deux rangées de gratte-ciel, j’avais le sentiment de tourner à pas de loup autour d’un immense cimetière, en pleine nuit. Je ne parle pas de fantômes auxquels je parie que certains Africains croient encore en leur for intérieur. Ce sont des bêtises. Non, cette ville tout entière est réellement un cimetière. Durant l’Âge de l’Espace, New York était peuplé de millions de gens. Maintenant, plus rien de vivant n’y habite, à l’exception de ces deux mille sous-hommes puants, les métroglodytes, qui meurent à petit feu dans leur infect métro hermétiquement scellé.

Je me suis faufilé quelque temps entre les gratte-ciel à trente mètres d’altitude en continuant à voler si lentement que je faisais presque du surplace. Et pour que mes clients s’imbibent bien de l’atmosphère, je n’ouvrais pas la bouche. Finalement, nous avons atteint une véritable avenue, débordante de carcasses de voitures rouillées. Elles encombraient même les trottoirs, à croire que les gens de l’Âge de l’Espace avaient élevé une de leurs démentielles pyramides d’autos en plein milieu de Manhattan et qu’elle avait fondu comme de la cire chauffée. J’ai arrêté l’hélico à la verticale et j’ai pris mon micro.

« Vous avez sous les yeux, mes amis, quelques-unes des épaves de la Grande Panique qui envahissent les Trottoirs de New York. C’est dans la cité même que la Grande Panique a commencé. Imaginez ceci, mesdames et messieurs : à l’apogée de l’Âge de l’Espace, il y avait plus de cent millions de voitures, de camions, d’autocars et autres véhicules à moteur sur les autoroutes et dans les rues de New York. Une voiture pour deux adultes ! Regardez et essayez d’imaginer ce que pouvait être le splendide spectacle de tous ces véhicules lancés en même temps sur la chaussée ! »

Oui, ça devait valoir le coup d’œil ! Enfin... vu d’hélicoptère ! Il fallait quand même qu’ils en aient dans le ventre, les hommes de l’Âge de l’Espace, pour s’agglomérer sur les autoroutes et foncer aussi vite que des hélicos à quelques mètres d’intervalle. Ils devaient avoir des réflexes fantastiques pour rester maîtres leurs machines. Moi, je ne pourrais pas. Et je ne voudrais pas.

Mais ce devait être extraordinaire la nuit, avec des éclairages de toutes les couleurs […].

Et maintenant, regardez-moi. ça ! Il n’y a plus d’énergie sauf le je ne sais trop quoi qui continue de fabriquer l’électricité dans le métro, de sorte que la seule lumière en surface est ce truc bleu qui pétrifie tout, qui rend tout si étrange... comme si la cité était momifiée. Les bâtiments ne sont que des ruines vides et croulantes broyées par les explosions, les voitures sont des détritus pourrissants et les gens sont morts, morts.

De quoi pleurer si on se laissait impressionner.

Musique : Lawrence McGuire et P. Olivier, How dare they call me insane.

Pense bête de Fritz Leiber

Ce texte de Fritz Leiber, écrit en 1962, revient sur le thème de l’ordinateur qui finalement prend le contrôle de l’humanité. Une partie des humains a échappé à une catastrophe et vit dans des abris sous terre, les autres survivent en surface. Gussy et sa compagne Daisy vivent dans une tour abandonnée. Gussy est un inventeur de génie et souvent Fay, qui vit sous terre, le visite pour récupérer ses inventions pour une grosse firme qui les commercialise. Et voilà que l’inventeur conçoit un aide-mémoire automatique, le Mémorisateur, qui immédiatement fait fureur... avant d’échapper à tout contrôle.

L’obsession du progrès et de la technique asservit les humains et Le pense-bête en donne une parfaite illustration. C’est une fable sur la fascination technologique et les dangers d’une société qui perd toute son humanité. L’anticipation est ici comme une alarme.

Pense bête (Extraits)

Au prix d’un effort, il garda les yeux ouverts et, le cœur défaillant, contempla la scène qui s’offrait à lui. Après deux cents mètres en zigzag sous un dôme antiatomique, il arriva dans une large grotte tout éclairée. Le plafond bleu foncé brillait d’étoiles ; au niveau du sol, les murs étaient creusés d’une douzaine de niches ouvertes en forme d’arches où se trouvaient des boutiques pleines de monde, tandis que des annonces scintillantes s’entassaient sur le mur, entre elles. De ces arches quelque trois douzaines de tapis roulants partaient en courbe les uns près des autres en une étrange feuille de trèfle. Les tapis roulants étaient chargés de gens, roulant sans bouger comme des statues douées de volonté, ou pivotant avec l’aisance de l’habitude, d’un trottoir à l’autre, comme des milliers de matadors exécutant une véronique. Les tapis roulants allaient plus vite, lui semblait-il, que la dernière fois qu’il était descendu dans les souterrains, et en même temps les piétons lui paraissaient plus silencieux. C’était comme si les quelque cinq mille taupes qu’il avait sous les yeux étaient toutes à l’écoute, mais de quoi donc ? Il y avait quelque chose d’autre qui avait changé aussi, un changement qu’il ne pouvait définir encore, ou ne voulait définir inconsciemment. La façon de s’habiller ? Non... Dieu, ils ne portaient pourtant pas tous le même masque de monstre ? Non... La couleur des cheveux, alors ?... Bizarre...

Il les observait avec tant d’attention qu’il oublia que son tapis roulant arrivait. Il sauta en trébuchant et heurta un groupe de quatre hommes qui se trouvaient sur la petite plate-forme triangulaire. Ceux-là au moins affectaient un nouveau style d’habillement ; des capes grises en tissu à côtes qui donnaient l’impression que leur tête sortait d’un parapluie ou d’un champignon géant.

Musique : Chien vert, Radio Data, Hell’s Bell’s et Cantankerous.

Pense bête (extrait)

Dis donc, tu as dit qu’il a des éléments de réflexion et de décision. Ça veut donc dire que ton mémoriseur pense, même si c’est seulement d’après tes critères à toi. Et si il pense, il est conscient ; sauf peut-être au niveau de ses entrailles de robot.

Se renfrognant, Fay dit d’un air las :

— Gussy, il y a aujourd’hui des tas de choses qui ont des éléments R&D. Les machines à trier le courrier, les missiles, les médecins robots, les mannequins de haute couture, etc. Ils « pensent » pour utiliser un vieux mot, mais pas à ceci ou à cela. Ils ne sont certainement pas conscients.

— Ton mémoriseur pense, répétait Gusterson avec obstination. Exactement comme je te l’avais dit. Il est à cheval sur ton épaule comme si tu étais un poney ou un saint-bernard affamé, et alors, il pense.

Fay bâilla. « Et après, même s’il pense ? » Fay fit de l’épaule un mouvement de torsion donnant l’impression que son bras gauche avait trois coudes. Cela frappa Gusterson qui n’avait jamais vu Fay faire un tel geste et il se demanda d’où cela lui venait. Peut-être imitait-il un chef des Finances désarticulé ?

Fay bâilla de nouveau et dit :

— Excuse-moi Gussy, laisse-moi me reposer une minute ou deux. Ses yeux se fermèrent. Gusterson contempla son visage aux joues creuses, la large boursouflure de sa cape.

— Fay, dis-moi, demanda-t-il d’une voix douce au bout de cinq minutes, tu es en train de réfléchir ?

— Pourquoi pas, répondit Fay, se redressant tout en étouffant un autre bâillement. Je me repose un peu. J’ai l’impression que je me fatigue plus en ce moment. Il faut que tu me pardonnes, Gussy. Qu’est-ce qui te faisait croire que je réfléchissais ?

— Oh, cela m’est venu à l’esprit, dit Gusterson. Tu sais, quand vous avez commencé à lancer le mémoriseur, je me suis dit qu’il y avait une chose qui serait vraiment bien, même si vous lui donniez des éléments de réflexion et de décision. Voilà : avoir un secrétaire automatique qui se chargerait de ses obligations et de la routine quotidienne, ça permettrait à un homme d’accéder à un autre monde, celui de la pensée, du sentiment, de l’intuition, de s’infiltrer dans ce domaine pour y accomplir des tas de choses. Tu connais quelqu’un qui utilise le mémoriseur de cette façon ?

— Bien sûr que non, nia Fay avec un petit éclat de rire incrédule. Qui voudrait s’attarder dans l’imaginaire et perdre l’occasion de voir ce que fait son mémoriseur ? Je veux dire, ce que son mémoriseur va lui apporter, ce qu’il a dit à son mémoriseur de lui apporter.

Musique : The Doors, Back Door Man. Patti Smith, Tarkowsky (The Second Stop is Jupiter)

Le Mercenaire de Mack Reynolds

Les guerres entre multinationales. Discours de Eisenhower. Maintenir le monde dans une logique de guerre économique permanente. Plus de 50 conflits en permanence dans le monde. (Andrée Michel : Surarmement. Pouvoir. Démocratie)

Musiques : Hedgehoppers, It’s Good News Week. The Temptations, Ball of Confusion. Edwin Starr, War.