ITW de Hiner Saleem pour son film sorti le 2 janvier

Qui a tué Lady Winsley ?

Le cycle de projections des films du laboratoire l’Abominable en 2019

Les sorties cinéma du 9 janvier :

L’Enfer dans la ville de Renato Castellani

Un film de 1959 en version intégrale, restaurée et inédite (9 janvier)

Sauvage de Camille Vidal-Naquet (sortie DVD)

In my Room de Ulrich Kohler (9 janvier)

Comme elle vient de Swen de Paw (9 janvier)

An Elephant Sitting Still de Hu Bo (9 janvier)

Mai 68 avec trois films importants :

Mai 68, la belle ouvrage de Jean-Luc Magneron

Reprise d’Hervé Leroux

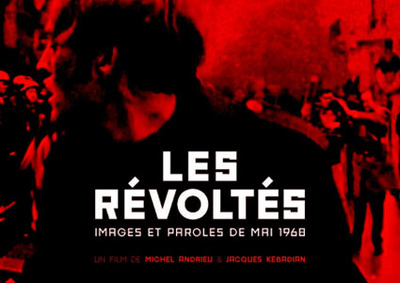

Les révoltés. Images et paroles de mai 1968

De Michel Andrieu et Jacques Kébadian sorti le 9 janvier

Quelques lectures à signaler pour de prochaines émissions :

Le n° 41 de la revue Réfractions

ayant pour titre : Discrets, secrets, clandestins

Antisionisme = antisémitisme

Réponse à Emmanuel Macron de Dominique Vidal (Libertalia)

La crise de la masculinité. Autopsie d’un mythe tenace

Francis Dupuis-Déri (éditions du remue-ménage)

Gilets jaunes : la désinformation à son comble

Petite revue de nouvelles avec Daniel Pinos, qui nous parlera également de radios libertaires espagnoles auxquelles il participe…

Le « pacte de l’oubli » : un déni historique en Espagne

En compagnie de Miguel Chueca et Daniel Pinos

Autour du film

Le silence des autres

Réalisé par Almudena Carracedo et Robert Bahar

(sortie nationale le 13 février 2019, mais en avant-première le 17 janvier)

La loi d’amnistie générale a été votée en Espagne en 1977, garantissant ainsi l’impunité aux responsables et aux tortionnaires du régime franquiste.

Qui a tué Lady Winsley ? de Hiner Saleem

Depuis Vodka Lemon ou encore My Sweet Pepper Land, Hiner Saleem s’amuse des codes et des genres cinématographiques pour mieux les détourner et créer ainsi des situations où l’absurde le dispute à la gravité. My Sweet Pepper Land — interprété par la merveilleuse Golshifteh Farahani — se déroulait à l’est du Kurdistan irakien, à la frontière turque, et utilisait les codes du western. Avec Qui a tué Lady Winsley ? Hiner Saleem se lance cette fois dans la réalisation d’un polar, étant féru des films noirs états-uniens des années 1940-1950, et il situe l’action du film en Turquie. « Je suis un conteur avant tout [explique-t-il], alors l’idée de genre fut un élan pour mon imagination, non une contrainte que je me serais imposée. Je voulais parler de la société turque et kurde d’aujourd’hui et des rapports entre les deux, sans être sentencieux sur le fond. C’est une histoire adressée à tout le monde, un sujet universel qui traite des rapports intemporels entre les hommes [et les femmes]. L’humour, l’absurde et la folie accompagnent mes personnages, comme ils accompagnent chaque être humain qui veut vivre, ou qui tente de survivre. »

Un bon début pour ce film qui se passe sur une île au milieu du Bosphore, face à Istanbul. C’est l’hiver, donc pas de touristes, ce qui accentue l’ambiance de repli insulaire qui règne dans l’île. Un crime a été commis, dont la victime, une journaliste états-unienne à la retraite, était sur le point de terminer un livre sur une ancienne affaire classée. Or l’intérêt de la journaliste pour des faits visiblement des plus dérangeants pour la population du village n’était certainement pas du goût de certains. Le crime fait du bruit du fait de la personnalité et de la nationalité de la victime, et l’enquête, sans coupable présumé, ne peut en rester là. Mais alors Qui a tué Lady Winsley ?

Sur l’île, le silence est consensuel face à l’inspecteur Fergan, qui débarque de la péninsule. D’emblée, tous et toutes l’observent avec méfiance, une méfiance encore accrue après sa décision d’analyser l’ADN de toute la population pour les besoins de l’enquête. Il a en effet découvert une goutte de sang dans l’œil de la victime qui serait l’indice infaillible pour découvrir le ou la coupable… L’hostilité est de plus en plus tangible, car tout le monde se sent visé par de supposées révélations d’anciens secrets. « Je voulais [souligne le réalisateur] aborder de front la question de l’adultère dans une société conservatrice comme le Moyen-Orient. La femme infidèle y est systématiquement considérée comme coupable alors que c’est le contraire pour l’homme. Son infidélité peut même participer à construire et imposer sa virilité. C’est ici une des conséquences d’un système patriarcal qui est peu ou pas discuté. Pour autant, je ne voulais pas verser dans l’analyse sociologique. Les prismes du polar et de la comédie convenaient donc parfaitement à mes intentions premières. Il y a quelque chose d’absurde dans cet adultère quasi généralisé à toutes les femmes de l’île, mais la réaction de leurs maris est aussi le marqueur d’un état d’esprit propre à cette société. »

Un polar et une comédie où l’humour de certaines séquences tient parfois au seul comique de situation ou à une chorégraphie de l’absurde, notamment le plan des buveurs de thé à l’arrivée de l’inspecteur, façon Hercule Poirot, ou encore l’embarras des flics en charge de faire régner l’ordre sur l’île, où tout le monde est lié. Rebondissements, rumeurs, mystères, clans et patriarcat quelque peu ridiculisé, le film est aussi une histoire d’amour dans laquelle, finalement, s’immisce la question kurde, qui est peut-être la clé de l’histoire. « On est chez nous et on tue qui on veut ! » s’exclame une femme avec passion devant des autorités dépassées par les événements.

Qui a tué Lady Winsley ? de Hiner Saleem est à voir pour le jeu formidable des interprètes, pour le récit à la fois divertissant et qui porte à la réflexion.

Qui a tué Lady Winsley ? de Hiner Saleem est sur les écrans depuis le 2 janvier.

Le cycle de projections des films de l’Abominable se poursuit cette année au Cinéma l’Étoile, 1 allée du progrès, à La Courneuve.

L’Abominable est un laboratoire cinématographique partagé. Depuis sa création, y sont produits des films très divers, qui utilisent les supports du cinéma photochimique. Le cycle donnera donc à voir l’étendue des pratiques cinématographique qui s’y exercent, et permettra d’échanger avec des cinéastes ayant en commun le désir de travailler les supports argentiques.

Lundi 1er février à partir de 20h : God Said no de Cécile Plais est un film de 26’ tourné en Super-8. Une insolite utopie célèbre le partage, la créativité et l’expression de soi. Tremblements, film collectif de 26’ sur les luttes en cours, la recherche d’images différentes et l’envie de faire du cinéma politique.

Sauvage de Camille Vidal-Naquet

Sauvage de Camille Vidal-Naquet est un film dont la violence est sans ellipse ni fioritures, retraçant la vie d’hommes qui vendent leur corps dans la rue. De passes en maraudes, Léo — dont on ne prononce pas le nom ni d’ailleurs celui des autres garçons — Léo cherche avec candeur, dans une sorte de course effrénée et en toute impudeur, la tendresse et la liberté du corps. On pense au personnage de Mona dans Sans toit ni loi d’Agnès Varda (1985) et on éprouve la même fascination déconcertée devant ce garçon fragile, inadapté plus que paumé, « décalé dans cet univers où tous se sont endurcis et luttent pour leur survie ».

Le réalisateur ne lève aucun voile sur le passé du jeune homme et ne cherche pas à « comprendre comment ou pourquoi Léo est arrivé là, mais plutôt de vivre avec lui, de partager la fulgurance des instants qu’il traverse. C’est très sensoriel. […] Je voulais [dit Camille Vidal-Naquet] restituer frontalement et donner à vivre l’impression de sidération, de désorientation, qui est liée à l’exclusion. […] Léo n’a aucun jugement moral : il est juste là. C’est sa vie. » A-t-il le désir de s’en sortir ? Faudrait-il encore qu’il en ait l’idée ou le désir.

L’abandon fugace à la volonté des autres, le commerce des corps, l’habitude du crack, la recherche inconsciente de Léo, le film en narre avec minutie et puissance les détails et la spirale qui atteint une sorte de climax dans la perte de soi. L’interprétation de Félix Maritaud est étonnante et ce n’est certes pas un hasard s’il a obtenu le prix de la révélation à la Semaine de la critique du dernier festival de Cannes. Un très grand comédien au jeu à la fois naturel, sensuel et troublant.

Sauvage de Camille Vidal-Naquet est un film à la fois fort et touchant, frôlant à chaque moment l’enquête documentaire sur une marge rarement montrée de manière aussi directe et proche de la réalité.

Sauvage de Camille Vidal-Naquet est sorti en DVD le 9 janvier.

In my Room de Ulrich Kohler

Après un tournage loupé, sa grand-mère mourante, bref une vie triste et pleine de trous, Armin s’endort dans sa voiture pour se réveiller au matin dans une ville entièrement vidée de sa population. Voitures et motos abandonnées dans les rues et sur la route, mais aucune trace de corps, aucun signe de vie urbaine, les animaux sont les seuls êtres vivants dans le paysage.

Et voici notre nouvel Adam organisant son autonomie dans une maison en lisière de forêt. Jusqu’au jour où son univers bascule à nouveau avec l’arrivée d’une jeune femme, seule également et très volontariste.

In my Room s’approprie le thème d’un paradis terrestre à construire, version après la catastrophe, dont finalement on ne sait rien. Des moments intéressants dans la reconstruction d’une vie, une critique de la société et surtout une remise en question du système.

In my Room de Ulrich Kohler est dans les salles depuis le 9 janvier.

Comme elle vient de Swen de Pauw

On se croirait tout d’abord dans une suite de rushes avec images noires, son off, claps et changement de bobines. En fait, si le support cinéma est là, il n’est pas question de l’oublier, on devine rapidement qu’il s’agit d’autre chose… C’est un long entretien — une nuit entière — non stop en compagnie de Georges Federman, qui cette fois n’est plus le psychiatre qui écoute, spécialiste du droit des étrangers, mais celui qui raconte ses luttes personnelles, ses convictions, ses passions, et revient évidemment sur son engagement et son combat humaniste.

Nouveau clap. On passe à la politique et à l’analyse du système. La vocation ? Il s’agit plutôt d’une formation qui enseigne la compétition, où les confrères et les consœurs sont de facto des rivaux et des rivales. Quant aux personnes malades, elles ne sont visiblement pas dans le même camp. La hiérarchie est partout — entre généralistes et spécialistes par exemple — et il faut dire qu’il est difficile pour des médecins issu.es pour la plupart des classes moyennes et supérieures de comprendre les classes pauvres et défavorisées. Comment en effet soigne-t-on quelqu’un qui gagne 450€ par mois lorsqu’on en gagne soi-même 10 000 ou plus ? Il est plus simple et confortable de penser que les pauvres sont finalement responsables de leur pauvreté et par conséquent refuser de les soigner.

La sociologie du corps médical ? Elle est du côté du pouvoir, et la question morale ou éthique est évacuée… La pauvreté n’est pas une faute, c’est un symptôme psychiatrique dit Federman, comme la toxicomanie est un fait social. Il revient également sur l’existence du musée de la race de Strasbourg, matrice du nazisme, sur les liens du corps médical avec le nazisme, les préconisations à propos du gazage des déviants, et ensuite sur le négationnisme. Il ne faut pas non plus passer sous silence les 500 000 traumatisés de la guerre d’Algérie et les déserteurs… Les Refuzniks, dit-il, sont les héros d’aujourd’hui.

Plus jamais ça ! On aime la formule, mais qui l’applique ? Comme elle vient a cela de passionnant que le film est un flux ininterrompu de questions essentielles discutées, soulevées, par exemple le pouvoir des multinationales pharmaceutiques dont le profit est basé sur la souffrance et la maladie. Interdiction de faire des médicaments génériques malgré la mortalité dans le monde… La médecine soigne à deux vitesses, celle des riches et celle des pauvres. La liberté est plus importante que le pouvoir pour Georges Federman qui a choisi de soigner les pauvres et les « cabossé.es » comme il dit.

Avec Comme elle vient, Swen de Pauw prend le parti de garder cet aspect spontané du tournage en 16mm pour sans doute éviter tout artifice cinématographique qui pourrait dénaturer, habiller, polir les propos de Georges Federman, qui se laisse aller en toute liberté dans un entretien original et sincère. C’est un film à partager, à discuter…

Comme elle vient est dans les salles depuis le 9 janvier.

An Elephant Sitting Still de Hu Bo

Une longue saga chinoise autour de quelques personnages se passant le relai comme dans une ronde, habités par un mal être irrémédiable et coincés dans une ville industrielle cauchemardesque. Ce que l’on retient dans un premier temps, c’est le désespoir ordinaire des êtres au bord du gouffre. An Elephant Sitting Still est à coup sûr un ovni cinématographique génial sur la Chine d’aujourd’hui. Premier et seul long métrage de Hu Bo, qui s’est suicidé peu de temps après la fin de la post production du film, cette chronique sociale illustre la maîtrise du réalisateur, tant dans la direction des comédien.nes que dans la mise en place d’une ambiance mortifère qui habite tout le film. Des plans séquences étonnants, des regards inattendus, des indices distillés peu à peu pour installer les personnages et les situations, tout semble minutieusement préparé dans un but précis, faire le portrait d’une ville chinoise, et au-delà, de la société actuelle.

L’histoire d’un éléphant qui reste assis… Pas de titre, pas de générique, on entre directement dans le sujet. Un vieil homme demeure sur le balcon de ses enfants avec son chien. On lui reproche d’avoir ouvert la fenêtre — « ça pue ! » —, les ordures ne sont pas collectées dans ce quartier d’une ville industrielle du nord de la Chine. Le couple considère le vieil homme à présent inutile et le pousse à partir en maison de retraite, un mouroir devrait-on dire. Sans répondre, il descend l’escalier et sort de l’immeuble.

Générique.

Dans un appartement, des amants s’habillent et n’ont pas grand-chose à se dire, la femme est pressée, son mari entre inopinément dans l’appartement et se jette brusquement par la fenêtre. « Il a payé pour ta vanité », remarque l’amant qui, avant de s’éclipser, ajoute « Qu’est-ce qui te fait le plus mal, qu’il soit mort ou que je sois sans cœur ? ». Dans un appartement inondé, une mère et sa fille s’invectivent haineusement : « encore une journée de merde ! » Un adolescent se rend à son lycée, le pire de la ville, où une simple altercation avec un autre élève se transforme en drame. « Le monde est un terrain vague » et le désespoir est omniprésent, quelque soit les générations.

An Elephant Sitting Still de Hu Bo dure presque quatre heures et foisonne de saynètes qui s’enchaînent dans une fresque pessimiste générale. Le caïd blasé, l’adolescent paumé, la fille détestée par sa mère et draguant un homme marié, le vieil homme rejeté par sa famille… Alors faut-il faire semblant ? Peu importe puisque tout est foutu. Entre individualisme, égoïsme, mensonges, violence sociale, la société craque de partout dans une pollution constante. « La vie ne s’améliore jamais. C’est toujours la souffrance. » La solution est-elle de partir ? « Ce monde est répugnant. Tu peux aller où tu veux, mais ce ne sera pas différent ! »

Pourtant il y a l’histoire de cet éléphant qui demeure assis…

An Elephant Sitting Still de Hu Bo est sur les écrans depuis le 9 janvier. Un film remarquable et surprenant, incontestablement un chef-d’œuvre !

Mai-juin 1968 au cinéma

Trois films sur Mai 68, dont le dernier est sorti le 9 janvier, Les révoltés. Images et paroles de mai 1968 de Michel Andrieu et Jacques Kébadian. Une trilogie qu’il faut avoir vu pour comprendre comment se fabrique l’opinion dans les médias traditionnels aux ordres du pouvoir en place.

Mai 68, la belle ouvrage de Jean-Luc Magneron

Reprise d’Hervé Leroux

Les révoltés. Images et paroles de mai 1968 de Michel Andrieu et Jacques Kébadian

Les films sur mai et juin 1968 portent une réflexion toujours actuelle sur les violences d’État et sur les pratiques de trahison du mouvement social. De Gaulle et les autorités qualifiaient de « pègre » les manifestant.es en les accusant à l’époque de vandalisme pour justifier le retour à l’ordre et minimiser la barbarie des différents corps de police. On connaît l’antienne et cela rappelle évidemment des propos omniprésents sur les télés et les radios concernant les manifestations des gilets jaunes.

Document essentiel tourné à chaud, Mai 68, la belle ouvrage montre le décalage entre le discours officiel et la réalité sur le terrain. Véritable réquisitoire contre les violences policières, le film alterne les scènes d’affrontements, les combats de rue, les interventions des centres de secours, les transmissions entre les forces de l’ordre, les témoignages percutants, en plan fixe, de blessés, de médecins, de journalistes et d’anonymes : « ce qui était très fort, c’était la peur de ces policiers et leur haine en même temps ». D’autres intervenant.es soulignent le défoulement des forces de l’ordre, le matraquage systématique des manifestant.es, des passant.es, les incendies de voitures provoqués par les grenades des CRS, l’utilisation de grenades au chlore… « Ça a été vraiment un carnage. Les étudiants ont été pris un par un, matraqués. Il y en avait un, rue Cujas, tombé à terre, une flaque de sang sous lui. Il était inconscient et trois CRS ont continué à lui taper dessus. » Quant aux cris de CRS SS ! « ce n’est pas tellement faux, car ce n’était que des manifestations de rue et lorsqu’on voit la violence, la sauvagerie, le plaisir qu’ils avaient à frapper des gens, des jeunes, souvent des mineurs, qui n’étaient pas armés, sans aucune défense, c’était de la bestialité à l’état pur et du sadisme »

Au commissariat du 4e, l’accueil se fait à coups de pieds et de poing avant vérification des papiers. Dans le couloir, vers des cellules sans aération où sont entassées jusqu’à 200 personnes, les flics, les CRS et les gardes mobiles cognent encore et matraquent. Tout est permis. Dans la rue, les secouristes sont bousculés, arrêtés, des grenades lancées à l’intérieur des infirmeries d’urgence. Les médecins décrivent de multiples et très graves conséquences sur les manifestant.es : yeux crevés, cécité totale par les gaz, fractures du crâne, des membres, hématomes méningés, séquelles respiratoires. Les filles ne sont pas épargnées et les témoins évoquent les attouchements et les viols dans les cars et les commissariats. Le « lumpenprolétariat » de la police est lâché en horde pour « casser du gréviste et de la pègre étudiante. »

« Statistiquement [dit un journaliste], il est impossible qu’il n’y ait pas eu de morts. À l’hôpital Cochin, il y a eu un certain nombre de choses assez louches en matière de signature d’actes de décès. C’est très facile de camoufler les vraies causes de la mort. » François, blessé gravement par une grenade offensive alors qu’il secourait un homme à terre rue St jacques, déclare une « haine terrible contre ces flics. Mais ils obéissent aux ordres. Et tant que tous ces salopards sont là-haut, ça se passera de la même façon. »

Mai 68, la belle ouvrage est encensé à la première Quinzaine des réalisateurs en 1969, mais ne sera cependant pas distribué. Sans doute trop dérangeant pour la précision et la force des témoignages, le film, demeuré inédit, a certes de quoi rafraîchir la mémoire sur les violences d’État en 1968, mais au-delà ce document fait le lien avec l’accroissement actuel des violences policières dans le contexte de l’état d’urgence institutionnalisé et l’incapacité des autorités à prendre en compte les revendications d’une population qui n’en peut plus.

Mai 68, la belle ouvrage de Jean-Luc Magneron est finalement sorti en copie restaurée le 25 avril 2018.

Mai 68 a été un moment de prise de conscience populaire, les trois films dont il est question l’évoquent. Reprise d’Hervé Leroux, sorti en copie restaurée le 30 mai 2018, procède d’une démarche différente, c’est une enquête cinématographique qui démarre grâce à une photo dans une revue, puis à une séquence tournée en juin 1968 par des étudiants en cinéma de la reprise du travail aux Usines Wonder de Saint Ouen. Cette prise unique structure le film, Hervé Leroux y revenant à chaque étape de ses rencontres avec les protagonistes retrouvé.es, parfois en zoomant dans l’image ou en remontant la séquence.

Reprise est le cri d’une ouvrière, d’une femme qui, après trois semaines de grève, se sent trahie par l’arrêt programmé du mouvement et se révolte face aux consignes de rentrer dans le rang après une lutte pour l’amélioration des conditions de travail et le respect de chacun et chacune. Cette grève est l’une des plus importantes chez Wonder, et peut-être est-ce une première pour la jeune femme qui s’insurge : « Non, j’rentrerai pas, j’mettrai plus les pieds dans cette taule... Vous, rentrez-y, vous allez voir quel bordel que c’est... On est dégueulasses jusqu’à là ! On est toutes noires, hein faut l’voir vous ! » Entourée d’hommes, de syndicalistes et de militants qui tentent de la calmer, de la raisonner, elle réagit spontanément contre les consignes syndicales, refuse d’accepter l’espoir bafoué et de se résigner à reprendre son travail dans l’usine.

En 1997, Hervé Le Roux se met à la recherche de cette femme pour lui donner le droit à une « seconde prise ». « Je tournais autour de cette image, sans savoir comment la montrer à d’autres, comment la transmettre », explique-t-il. Au cours de sa rencontre avec les deux cinéastes, avec des ouvriers, des militant.es, des syndicalistes auxquel.les il montre la fameuse séquence, il filme leurs réactions et recueille leurs analyses… C’est un document essentiel de la mémoire de la classe ouvrière. À travers leurs témoignages se déroule ainsi tout un pan d’histoire enfouie, les conditions de travail, l’embauche à partir de 14 ans comme OS, les femmes faisant le sale boulot — « On est dégueulasses jusqu’à là ! On est toutes noires » criait-elle devant la caméra —, et la hiérarchie, le paternalisme, les cadences, les pauses non autorisées, l’absence de douches et de lieu pour se nettoyer, le turn over, la rotation des emplois dans les ateliers lorsque c’est trop dur.

Reprise est-il un film sur le cinéma ? Le réalisateur se pose la question et y apporte sa réponse : « qu’est-ce que le cinéma si ce n’est une production de mémoire ? La démarche était de retrouver cette femme et, en chemin, j’ai rencontré tous ceux qu’on voit dans le film : leurs paroles, leurs histoires, leur mémoire. » La mémoire ouvrière comme celle de la lutte. L’enquête cinématographique utilise les codes du suspense et, en même temps, c’est le fil conducteur d’un récit qui a pour épilogue la fermeture des usines Wonder après le passage de Bernard Tapie. L’ouvrière inconnue est finalement le symbole du refus des accords de Grenelle du 27 mai 1968 entre les représentants des syndicats ouvriers (CGT, FO, CFDT, CFTC…) et ceux des organisations patronales. « Il faut savoir arrêter une grève » selon la formule bien connue.

Il ne s’agit pas, dans ces films sur Mai 68, d’une quelconque forme de nostalgie, ou l’envie de commémorations comme tentent de le faire croire les discours, les illustrations et les images habituelles, non il s’agit d’analyses critiques sur un mouvement social réprimé par la violence étatique et les conséquences des accords de Grenelle vécus comme une trahison par la base.

Des affaires classées ? Certainement pas. Les liens avec les violences d’aujourd’hui sont évidents, comme le réformisme, pour ne pas dire le conformisme, de certains syndicats. Quant aux violences policières, ignorées dans la plupart des médias et plus ou moins camouflés par des circonvolutions verbales, il suffit de relire le livre de Maurice Rajsfus, La police hors la loi. Des milliers de bavures sans ordonnances depuis 1968, publié au Cherche Midi.

Les révoltés. Images et paroles de mai 1968 de Michel Andrieu et Jacques Kébadian

Le troisième opus de cette trilogie complète parfaitement l’histoire d’un mouvement social. En outre, il faut souligner qu’il est rare que des cinéastes puissent retravailler, cinquante ans plus tard, sur des images qu’ils ont filmées dans le feu de l’action. Le plus frappant dans ce film est sans doute le souci constant des étudiant.es contestataires de tisser des liens avec les travailleurs pour donner plus de poids à leur lutte. « C’est grâce à cette stratégie d’alliance de classes que le mouvement parviendra à se généraliser en débouchant sur la plus longue grève de l’histoire de France. »

Le film est un document essentiel qui permet aussi de regarder ces images avec le prisme d’une analyse actuelle. Comme l’expliquent les réalisateurs, « le moment était venu de confronter hier et aujourd’hui. Il nous fallait faire de notre expérience de militants et de cinéastes une œuvre qui nous replongerait dans ce que nous avions vécu et filmé pendant ces deux mois fiévreux de 1968 : un témoignage de cette époque. […]

À l’IDHEC, en 1963, un groupe d’étudiants s’était regroupé pour aller filmer la grande grève des mineurs du Nord en empruntant le matériel de l’école. Le montage nous a échappé et nos rushes sont venus alimenter un film de la CGT. De là vint en 1967 le projet de filmer, en tant que militants et en tant que cinéastes, la réalité sociale et politique du pays. Nous étions aussi entraînés par le travail de Chris Marker et son film Loin du Vietnam sorti la même année. Il faut rappeler qu’à l’époque très peu de films s’intéressaient à la réalité sociale et politique du moment. […]

Notre idée était de composer un récit sans d’autres mots que ceux que nous avions choisis dans les extraits de nos films de Mai 68 : sept films dont certains sont sortis en salle en 1978 sous le titre Mai 68 par lui-même. On y retrouve également le film de Jean-Pierre Thorn : Oser lutter, oser vaincre, et celui de William Klein : Grands soirs et petits matins. »

Les Révoltés. Images et paroles de mai 1968 de Michel Andrieu et Jacques Kebadian est une très belle illustration du cinéma populaire, défini très justement par Jean-Michel Frodon comme « le lien qui unit dans l’action les différentes composantes d’une société refusant l’ordre établi. […] Le film commence avec le déclenchement du mouvement par les étudiants [et les étudiantes] au début du mois de mai 1968. Il ne faut pas oublier, néanmoins, que le terrain de la contestation avait été préparé dans les années précédentes grâce à deux types de mouvements : la mobilisation des étudiants, [des étudiantes] et des partis de gauche contre la guerre du Viet Nam, mais aussi la multiplication des grèves ouvrières dans la sidérurgie, l’automobile, la chimie, les chantiers navals, etc. Souvenons-nous du beau film qu’Hubert Knapp et Marcel Trillat avaient réalisé sur la lutte victorieuse des ouvriers de Saint Nazaire, le 1er mai 1967, film qui fut censuré par la télévision. »

Les réalisateurs ont choisi de couper les commentaires pour laisser la parole aux manifestant.es, aux occupant.es des universités et des usines, étudiant.es, jeunes ou ouvriers et ouvrières.

Le cinéma politique existe, bien qu’il ne soit pas toujours distribué comme il le mérite, mais de nombreux cinéastes ont filmé et monté des films au cours de ces cinquante dernières années que l’on peut appeler politiques ou militants : Chris Marker, Bruno Muel, Gérard Mordillat, Charles Belmont et Marielle Issartel, Alain Nahum, Yann Le Masson, Richard Copans, Patricio Guzman, Jean-Michel Carré et Jean-Pierre Thorn.

Les Révoltés. Images et paroles de mai 1968 de Michel Andrieu et Jacques Kebadian est sur les écrans depuis le 9 janvier.

Ce serait formidable de voir les trois films ensemble…

Quelques lectures à signaler :

Le n° 41 de la revue Réfractions : Discrets, secrets, clandestins

« En dépit de la diversité des registres d’expression que nous avons choisi de mobiliser pour confectionner ce numéro, [signale le comité de rédaction] il est bien envident que ce dossier ne constitue qu’un ensemble d’aperçus de la multiplicité́ des problèmes politiques, géopolitiques et stratégiques poses par ces trois catégories et modalités d’action que sont la discrétion, le secret et la clandestinité́. À l’ère de la surveillance intégrale et d’une servitude volontaire renouvelée où chacun participe de son identification digitale et alimente ainsi le cycle de rotation de tout ce qui peut être vendu sur la base de cette identification, il se pourrait bien que le déplacement du rapport de force passe par l’adoption diffuse d’attitudes discrètes et de pratiques secrètes. Pour autant, nous restons bien [conscient.es] que la résistance par le secret n’est pas une fin en soi. Son rôle majeur pourrait consister à servir de préparation lentement mûrie à une revendication en masse, ouverte et au grand jour, qui aurait alors d’autant plus de poids. Mais c’est une autre histoire. »

Antisionisme = antisémitisme

Réponse à Emmanuel Macron de Dominique Vidal (Libertalia)

« Mal nommer un objet, c’est ajouter au malheur de ce monde. » Albert Camus.

Le 16 juillet 2017, Emmanuel Macron s’apprête à terminer son discours lors de la commémoration du 75e anniversaire de la rafle du Vél’ d’hiv’. Et soudain, se tournant vers Benyamin Netanyahou, qu’il a appelé « cher Bibi », il lance : « Nous ne céderons rien à l’antisionisme, car il est la forme réinventée de l’antisémitisme. »

Jamais un chef de l’État n’avait commis une telle erreur historique doublée d’une telle faute politique. Voilà ce que ce livre entend démontrer, sur un mode non polémique et pédagogique en traitant successivement de l’histoire du sionisme, de la diversité de l’antisionisme, de l’antisémitisme hier et aujourd’hui, enfin de la politique proche-orientale de la France.

La crise de la masculinité. Autopsie d’un mythe tenace

Francis Dupuis-Déri (éditions du remue-ménage)

« Une crise de la masculinité, dit-on, sévit dans nos sociétés trop féminisées. Les hommes souffriraient parce que les femmes et les féministes prennent trop de place. Parmi les symptômes de cette crise, on évoque les difficultés scolaires des garçons, l’incapacité des hommes à draguer, le refus des tribunaux d’accorder la garde des enfants au père en cas de séparation, sans oublier les suicides. Pourtant, l’histoire révèle que la crise de la masculinité aurait commencé dès l’antiquité romaine et qu’elle toucherait aujourd’hui des pays aussi différents que le Canada, les États-Unis et la France, mais aussi l’Inde, Israël, le Japon et la Russie. L’homme serait-il toujours et partout en crise ? »

Francis Dupuis-Déri viendra en parler dans les chroniques rebelles en février.

Gilets jaunes. La désinformation à son comble où comment se fabrique l’opinion

Les « experts » n’en peuvent plus de défiler sur les antennes de télé — BFM Tv et LCI en tête de la désinformation orchestrée — , et pour exemple on peut citer le sociologue Michel Wieviorka qui déclarait avec conviction à propos de la « violence » des gilets jaunes qui semble être d’ailleurs plus, je le cite, un « tropisme de droite » : « J’ai vu dans plusieurs endroits de Paris des tags avec un A entouré d’un cercle qui est un symbole d’extrême droite enfin […] Ça me frappe de voir cette forte présence… »

Et voilà, c’est un expert sociologue qui parle à la télé… Mensonge délibéré ? Ignorance crasse ? Certainement intérêt, car au passage était signalé un de ses bouquins ! À éviter dans tous les cas, vu la démonstration d’expertise pathétique de ce monsieur. Encore un qui a perdu une occasion de se taire devant une caméra ou devant un micro. Il est vrai, direz-vous, que plus c’est gros — je devrais dire grossier — et plus ça marche pour une fabrique de l’opinion aux ordres de ceux et celles qui nous gouvernent et ne cessent d’afficher un mépris pour le peuple.

Finalement, la racaille n’est pas celle que dénoncent les médias aux ordres. Des médias qui n’ont de cesse de filmer des poubelles renversées ou brûlées pour décrire « un état de guerre » et bien sûr, en revanche, taire les violences policières… Silence radio, silence télé : la violence n’existe pas du côté des « forces de l’ordre » déclare le ministre de l’Intérieur, on devrait le renommer ministre de la police, ce serait plus juste.

Témoignage. Quand la police cible directement les secouristes.

Alexis fait parti des équipes de secouristes toulousains lors des rassemblements des Gilets Jaunes. Il témoigne que les policiers et les CRS ciblent volontairement les équipes de secours.

« 5 janvier, fin de manifestation. Notre équipe de secouristes volontaires se trouve à l’un des coins de la place du Capitole à Toulouse. On nous amène une victime que nous prenons en charge immédiatement.

Deux minutes plus tard, une grenade lacrymogène atterrit juste à côté de nous, et plusieurs disques laissent échapper leur gaz. Sur le moment cet acte est incompréhensible : les manifestants, d’ailleurs peu nombreux à ce moment-là, sont à bonne distance de notre groupe. Nous sommes 8 secouristes, clairement identifiables, ainsi que quelques journalistes et quelques passants.

Le temps de rabaisser mes lunettes de ski et de réajuster mon masque, je me place en avant du groupe en direction de la place, les bras écartés, le torse en avant, la croix rouge sur fond blanc parfaitement visible. Un collègue fait de même, de dos.

Une minute plus tard, alors que tout le monde crie que nous avons un blessé, le canon à eau situé sur la place s’avance et fait "flotte", sans sommation et sans aucune raison. L’un des deux jets d’eau me percute directement et me projette violemment à terre : ma tête (non protégée) heurte le sol. Voyant les jets d’eau continuer au-dessus de moi, j’essaie de me coller à la borne de béton présente à cet endroit pour me protéger ; le temps se fige, j’ai l’impression que ça dure des minutes entières, je ne vois plus rien d’autre que ces torrents de flotte, je n’entends plus les cris, j’ai peur de m’être ouvert le crâne. […]

Bilan : ecchymoses à la hanche et au coude, une bosse sur le crâne. je m’en tire bien, mais je reste profondément choqué par cette agression délibérée et totalement injustifiée. Ancien équipier-secouriste à la Croix-Rouge et à la Protection Civile, je n’ai pas pu rester les bras croisés devant les innombrables vidéos de violences policières qui circulent sur internet. Quand j’ai décidé de rejoindre le groupe de secouristes volontaires de Toulouse, je savais que je pouvais être blessé, et j’ai accepté ce risque. Mais jamais je n’aurai cru que le symbole de neutralité que représente la croix rouge, pourtant connu et reconnu dans le monde entier depuis plus d’un siècle et demie, pourrait être ciblé par des représentants de "l’ordre".

Depuis le début du mouvement des gilets jaunes, ce n’est pas la première fois que des secouristes sont pris pour cible (et il y a déjà eu des blessés légers) à Toulouse et ailleurs. Du matériel de soins et de protection ont régulièrement été confisqués. Ces actes, ajoutés à tous ceux que subissent les manifestant.es et même les simples passants (gazages, matraquages, tirs de flashball dans le visage, etc...) sont explicites : les forces de police ne respectent plus le droit ni les lois, et défendent un pouvoir qui n’a plus rien de démocratique. »

De quel peuple est ce gilet ? CQFD janvier 2019

Depuis plus d’un mois les qualificatifs se bousculent pour tenter de comprendre la vague jaune qui a foutu un sacré coup dans les gencives de la start-up nation : inédit, hétéroclite, factieux, nouveaux sans-culottes, jacquerie en réseaux, mouvement sans tête, populisme... Une certitude : cette révolte a chamboulé beaucoup de repères. Après les reculs de ces dernières années, la bonne nouvelle est que la question sociale se retrouve à nouveau au cœur des débats, secouant bien des léthargies.

• Violences policières contre les Gilets jaunes : « Cette répression laissera des traces » par Emilien Bernard, illustré par Baptiste Alchourroun

Parcourir « Allô Place Beauvau », le fil Twitter que le journaliste David Dufresne a lancé le 4 décembre dernier pour recenser les violences policières, procure vite une sensation d’écœurement. D’autant que la liste ne cesse de s’allonger : 207 signalements – souvent assortis de vidéos. De Paris à Saint-Étienne, de Biarritz aux Côtes-d’Armor, des plus grandes avenues de la capitale aux ronds-points des bleds les plus paumés, c’est toujours la même histoire…

• Du brun dans le jaune par Mickael Correia, illustré par Vincent Croguennec

Aux abois, Macron aimerait choisir ses adversaires. Et à tout prendre, ceux avec qui il débattrait d’identité nationale et d’immigration lui conviennent mieux que ceux qui crient justice sociale. Pour cela, ministres et médias lui apportent sur un plateau des porte-parole autoproclamés qui flirtent avec la fachosphère. Passage en revue des gilets bruns surfant sur la vague fluo.

• Gilets jaunes de Saint-Nazaire : « Pas possible de rentrer chez soi après ça » par Gérard Lancien

À Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), l’assemblée générale des Gilets jaunes a su d’emblée se préserver de possibles manipulations d’extrême droite en se déclarant constituée « sur des bases clairement antiracistes ». Retour sur une expérience de démocratie directe à la pointe de la révolte jaune fluo. À la veille du samedi 24 novembre, l’assemblée des Gilets jaunes de Saint-Nazaire réunissait environ 200 personnes.

Le Silence des autres

Film de Almudena Carracedo et Robert Bahar (février 2019)

Le Silence des autres revient sur le vote de la loi d’amnistie générale, en 1977, qui garantissait dans la foulée l’impunité des pires tortionnaires du régime franquiste.

De nombreux cas évoquent la mémoire escamotée des exactions de la dictature, les charniers disséminés dans le pays, les noms de franquistes donnés aux rues dans les villes et les villages, vivre dans la même rue que celui qui vous a torturé et le croiser à l’occasion, ou encore les mères qui tentent de retrouver la trace de leur enfant volé à la naissance…

Et c’est pour rompre le « pacte de l’oubli » que des hommes et des femmes ont saisi la justice en Argentine — puisque cela est impossible en Espagne du fait de la loi — pour la reconnaissance des crimes et faire condamner les coupables. Le gouvernement espagnol est jusqu’ici peu coopératif, escomptant la mort des derniers témoins pour « tourner la page ». Une page très dérangeante pour beaucoup. Et comme le dit un des témoins : « On nous demande d’oublier des crimes d’État et de pardonner à ceux qui les ont perpétrés… Mais qui nous a demandé pardon ? »

Le déni historique en Espagne. en compagnie de Miguel Chueca et Daniel Pinos