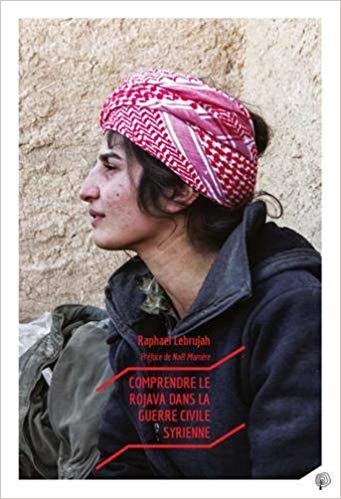

Comprendre le Rojava dans la guerre civile syrienne

Raphaël Lebrujah (éditions du croquant)

Entretien avec l’auteur

L’époque

Film documentaire de Matthieu Bareyre (17 avril 2019)

Menocchio

Film de Alberto Fasulo (17 avril 2019)

Comprendre le Rojava dans la guerre civile syrienne

Raphaël Lebrujah (éditions du croquant)

Il est important de revenir sur l’histoire récente du Rojava et, au-delà, sur les causes de la situation des Kurdes, qui forment le plus grand peuple apatride au monde. À la suite du partage de l’empire ottoman, à la fin de la Première mondiale, les accords secrets Sikes-Picot plaçaient l’Irak et la Palestine sous dominion britannique, et sous celui de la France le Liban et la Syrie. La conséquence de cette création d’États artificiels a été le partage du territoire habité par le peuple kurde sur quatre pays. Depuis l’accord du traité de Lausanne de 1923, la population kurde vit donc divisée entre la Turquie (20 millions), l’Iran (8 millions), l’Irak (6 millions) et la Syrie (2 millions), et de fait subit le contrôle et la répression selon les autorités gouvernementales en place. Seul le Gouvernement régional kurde en Irak a un statut d’autonomie.

Le terme Kurdistan – pour désigner le pays des Kurdes – n’est en fait légitime que depuis 2005, en Irak, à la suite du référendum lancé par Massoud Barzani, président de cette région aujourd’hui autonome. Les territoires kurdes sont habités par une mosaïque de peuples — les Kurdes en grande majorité, mais également les Arabes, les Chaldéens, les Syriaques, les Turkmènes, les Arméniens et les Caucasiens. Les religions — musulmane, chrétienne, autres obédiences et athée — sont considérées comme étant du domaine du privé.

Le patriarcat domine ouvertement au Moyen-Orient et les femmes ne bénéficient pas de l’égalité des droits sur de nombreux sujets. Au Rojava, c’est différent, il y a la volonté d’une égalité entre les sexes. Les filles sont éduquées avec les garçons, choisissent leur métier, participent à la vie publique ; la violence contre les femmes est réprimée. L’autogouvernement démocratique du Rojava doit comporter quarante pour cent de femmes. Les institutions doivent toujours avoir deux coprésident.es, un homme et une femme. Autre exemple, les conseils de femmes aux côtés des conseils généraux, qui ont un pouvoir de veto sur les décisions qui affectent les femmes. Enfin, les forces de défense du Rojava consistent en des unités pour les hommes et des unités pour les femmes.

Fort bien documenté sur le Rojava, l’ouvrage de Raphaël Lebrujah, Comprendre le Rojava dans la guerre civile syrienne, permet de revenir sur l’histoire d’une population kurde basée en Syrie et sur l’implication du Rojava dans la révolution et la guerre civile.

Le livre de Raphaël Lebrujah, avec les informations et les témoignages qu’il rapporte du terrain, participe à une réflexion sur l’impact de la résistance et de prendre la mesure d’une société en devenir. La révolution égalitaire, féministe, écologiste, inspirée par l’idée du municipalisme libertaire de Murray Bookchin, s’invente et prend des formes étonnantes qui donnent l’espoir d’un autre futur pour le Kurdistan, la Syrie et, au-delà, au plan international.

L’époque

Film documentaire de Matthieu Bareyre (17 avril 2019)

C’est quoi l’époque ? Toute la question est là, quand la parole « autorisée » balance des slogans prêts à l’emploi et ne laissent aucun espace à l’expression libre, spontanée, jaillissante, sans cadre ni code. C’est quoi l’époque ? « Pour moi, c’est le son des matraques », dit l’une des personnes rencontrées par l’équipe de tournage. « Comme ça on sait de quoi on parle »… Des images sur fond de musique musclée défilent, République, Hôtel de ville, Arc de triomphe, métro, Bercy, magasins, pubs, bateaux mouches… « Il fait noir au pays des Lumières » !

Paris 2015, 2016, 2017… Le tournage a commencé en 2015, l’équipe réduite a déambulé dans les rues le soir à la rencontre de ceux et celles qu’on entend rarement. La seule règle était de « faire confiance au hasard, accepter d’être dans l’incertitude la plus totale pour [être] réellement disponibles à la rencontre. »

Pourquoi aller à la rencontre des 18-25 ans ? Parce que c’est « un temps où l’on se pose des questions fondamentales : est-ce qu’on accepte le monde dont on hérite ou est-ce qu’on prend le temps de l’interroger ? Telle que je l’ai vécue et la vois encore, [confie le réalisateur], la jeunesse est un moment très dur : d’un côté, on nous explique que c’est le plus bel âge de la vie ; de l’autre, la parole des jeunes est toujours dénigrée. J’ai entendu toutes sortes de théories au sujet de ma “génération”, qu’elle était X, Y, ou WTF, apolitique, triste, perdue, immature, consommatrice de drogues et de fringues, accro à la technologie. » Mais, qu’en est-il réellement ? C’est ce que le film raconte au fil de paroles différentes, rageuses, drôles, graves, ironiques, rebelles…

L’époque de Matthieu Bareyre, c’est 250 heures de rushes filmées durant trois ans, c’est jouer sur l’inattendu, rencontrer des jeunes, des personnages, des personnes pour lesquelles parler n’est pas une évidence et « toutes ces paroles sont des victoires sur le silence, la honte ou la peur ». Voir tomber le masque social lorsque l’époque est un cadre, c’est parfois dévoiler « un chaos indescriptible, un magma dans lequel tout le monde s’enlise. »

Les rencontres, les témoignages se succèdent avec un point commun, la lucidité souvent cash : « La France est un pays d’esclaves. Partout des camps. Aujourd’hui, on ne les gaze pas, on les laisse crever dans la boue. »

Lutter contre la dictature ? « Mes rêves sont chelous, des rêves d’impuissance, je me sens pas de faire des choses qui me déplaisent. Je me perds dans les obligations. On a pas le choix. L’époque est morne. »

Au hasard du tournage, Matthieu Bareyre croise les Black blocs : « C’était le 12 décembre 2015, en pleine COP 21, ils étaient en train de braver l’interdiction de manifester qui a suivi l’instauration de l’état d’urgence. J’ai tenu à laisser dans le film le premier plan que j’ai fait d’eux : ils défilent masqués, graves, et ce doigt d’honneur qui m’est adressé me fait comprendre que je ne suis pas à la bonne place, que la caméra peut être un danger pour eux. Mon parti pris a été de ne pas les regarder depuis le trottoir mais de me lancer dedans, c’est-à-dire de courir avec eux, avec le matériel, d’épouser visuellement leur point de vue. Au montage, nous avons joué de ces contraintes en passant souvent au noir, en commençant les plans dans le chaos de la course, en les finissant dans des fondus, comme si c’étaient les souvenirs fragmentés de la jeune anarchiste qui a accepté de me parler. Il me paraissait fondamental de donner à entendre cette parole car le cortège de tête, apparu en mars 2016, attire une jeunesse nombreuse. Et rappeler que, derrière le masque noir, il y a des jeunes gens avec leurs certitudes et leurs doutes. C’est très complexe à représenter, d’autant que notre vision du black bloc est saturée d’images médiatiques et d’opinions reçues. Ce n’est pas une organisation secrète ou un parti mais une tactique de rue qui se forme dans un effort commun et éphémère. Je voulais préserver dans le film ce sentiment de fragilité mêlé de violence et vidé de toute forme d’héroïsation de la lutte. »

« TOUT LE MONDE DÉTESTE LA POLICE »

« C’est le rejet de la police qui m’a fait avoir une réflexion sur l’État. La police, c’est la menace et cela rappelle un État violent. L’addiction à la violence ? Je ne sais pas ce qui me fait continuer, la peur ? Le traumatisme ? »

Et une fille ajoute : « Les flics ont des problèmes avec le cul ». N’importe comment, « il faut éviter les condés, ils nous aiment pas ».

« POLICE PARTOUT, JUSTICE NULLE PART »

« J’ai honte de mon passeport français. »

« On est dépourvu de tout. Pourquoi ? » La liberté pour qui ? C’est « jouer au monopoly de la vie ? J’ai pas la haine, mais si tu savais combien j’ai le feu. »

Inutile de rêver de justice : « Ils vont jamais abandonner leurs privilèges. » Du coup, « on est obligé de toucher à leurs intérêts pour se faire entendre. »

« Il faut leur faire peur comme ils nous font peur. Ils gouvernent avec la peur. »

Quant aux « infos à la télé, c’est des bobards ! »

Si « on a la liberté de réfléchir avant de parler », il faut l’utiliser, « faut connaître notre histoire » préconise une jeune fille noire.

Sur les élections, une réponse désabusée : « Macron en 2017, c’est Le Pen 2022. » Et « Mélanchon, c’est un faux cul. »

Un chose est certaine, « c’est au peuple de bouger. Demo, c’est le peuple, cratie, c’est le pouvoir. Et ils ne laissent pas la parole, sauf quand ils ont besoin de notre vote. En fait, ils nous soudoient. »

« J’ai fait ce film [dit Mattieu Bareyre] dans une urgence permanente qui a duré trois ans. [il s’agissait de] préserver un certain art de la surprise et [ensuite] de monter davantage sur l’émotion que sur la raison. »

Comme Rose, formidable, qui exprime sa colère devant le racisme d’un CRS qui imite un singe en passant devant elle : « Mes icônes me font rêver, les leurs me font crever. »

L’époque de Matthieu Bareyre est sur les écrans le 17 avril.

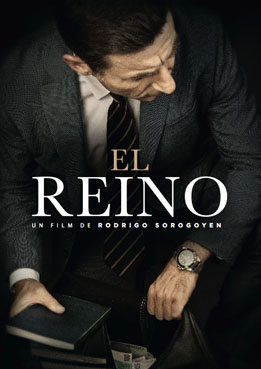

El Reino

Film de Ricardo Sorogoyen (17 avril 2019)

« La corruption politique en Espagne – et surtout, la totale impunité de ses leaders depuis une dizaine d’année – nous a laissés, ma coscénariste Isabel Peña et moi, d’abord perplexes, indignés puis déprimés, et enfin presque anesthésiés. C’est la répétition des affaires de corruption de ces dernières années qui nous a décidés à raconter cette histoire. » Cette déclaration de Ricardo Sorogoyen est on ne peut plus claire sur l’intention du film. Après Que Dios nos perdone, qui ciblait la violence, Sorogoyen s’attaque cette fois à la corruption avec un brio et un rythme percutant qui laisse à peine le temps de reprendre son souffle. El Reino est un des plus détonants thrillers des dernières années.

El Reino démarre sur un repas des plus consensuels ; on se trouve d’emblée au sein d’une pègre politique qui a baissé les masques, à table, et fait assaut d’allusions à des jeux d’influences et autres affaires occultes liées à l’argent et au pouvoir. Les remarques fusent à une cadence accélérée, tout à la fois mordantes et complices. Au centre du repas, Manuel López-Vidal (incarné de manière époustouflante par Antonio de la Torre) est un homme politique influent dans sa région. C’est lui qui régale la « bande » et orchestre les festivités. Il doit entrer sous peu à la direction nationale de son parti. Mais, sans qu’il s’y attende, il se retrouve impliqué dans une affaire de corruption, qui menace un de ses amis les plus proches. Peu à peu, il est pris dans un engrenage où trahisons et mensonges le laissent sur le carreau et abandonné de tous.

Le choix de Sorogoyen est d’autant plus intéressant qu’il donne au « mauvais » le rôle central, c’est lui qui raconte l’affaire et c’est à travers sa perception que se construit l’intrigue. Le thriller prend alors une autre dimension, car le public se trouve en quelque sorte piégé dans la vision du corrompu, lâché par ses acolytes. « Le film ne raconte pas comment des agents de la force publique ou des journalistes intègres dévoilent un réseau de corruption, mais l’histoire d’un homme qui a volé le contribuable pendant des années et est découvert. » Contrairement à ce qu’on aurait pu attendre, Manuel López-Vidal n’assume pas sa faute et s’oppose à tout le monde pour ne pas finir en prison. On apprend alors qu’il n’est pas vraiment considéré par les responsables de son parti comme légitime et qu’il est arrivé à cette position pour bons et loyaux services. Donc s’il ne sert plus à rien, s’il refuse d’endosser la responsabilité de l’affaire, il devient même encombrant et il faut s’en débarrasser au plus vite. C’est peut-être une des clés pour la compréhension de son attitude, c’est un arriviste qui n’a aucune envie de porter le chapeau pour les autres.

Au fait que tout soit raconté à travers le regard du corrompu, sa résistance et la corruption des autres qui n’hésitent devant aucun moyen pour le faire taire, le rendent sinon sympathique, tout du moins la victime d’une machination qui le dépasse et incrimine tout un système. S’ajoute à cette question centrale de la corruption, l’influence et le rôle des médias et, en l’occurrence, de la télévision. La présentatrice vedette va devoir prendre position devant un homme aux abois, qui la met ainsi devant ses responsabilités, à savoir dénoncer les malversations avec des preuves ou botter en touche comme le conseille sa direction.

El Reino est un film puissant, haletant par son rythme, sans jugement, sans épilogue… Des faits brutaux, sans concessions gérés à la manière des plus grands films de mafia.

El Reino d’Alberto Sorogoyen est en salles le 17 avril.

Menocchio

Film de Alberto Fasulo (17 avril 2019)

De l’ombre émerge un visage, celui d’un homme à la lueur d’une bougie… Toute l’idée du film semble venir de cette première impression, un individu ordinaire sort de l’ombre, observe la vie, la nature, la naissance d’un veau et s’oppose naturellement au pouvoir démesuré de l’Église.

Italie. Fin du XVIème siècle. Menocchio, meunier autodidacte d’un petit village perdu dans les montagnes du Frioul, est accusé d’hérésie pour avoir défendu ses idéaux. Il est vrai que prétendre prier dans la nature ne déroge en rien au devoir de s’agenouiller dans une église et se confesser aux arbres plutôt qu’à un prêtre n’est absolument pas du goût du pouvoir ecclésiastique, qui voit dans cet homme un danger pour sa main mise sur le peuple et donc la perte de ses privilèges.

La préparation du tournage dans la région où se situe l’histoire de Menocchio a duré deux ans, tant pour retrouver les décors de l’époque que pour restituer l’environnement d’un personnage simple, hors du commun, et amener le public à retrouver ce qu’a vécu ce meunier qui s’insurge avec tout son bon sens contre l’injustice, la fatalité de la pauvreté et l’inégalité instituée comme règle par la hiérarchie religieuse. « Mon intention première [explique le réalisateur] était que le public rencontre Menocchio au sens le plus large du terme. Pour ce faire, j’ai essayé de faire revivre, ou du moins de me rapprocher du quotidien de l’époque. J’ai donc décidé de ne pas utiliser de lumières artificielles, de tourner avec des acteurs non-professionnels, de ne pas les laisser lire le scénario, de ne pas leur imposer de dialogues, mais plutôt de parler avec chaque personne pour faire ressortir son expérience, sa personnalité. »

Et le résultat est une expérience étonnante où l’on se retrouve à se questionner sur ce qu’on aurait décidé à la place de Menocchio, « tu as une journée pour décider si tu veux vivre ou mourir », lui dit l’un de ses proches dans son cachot éclairé par une seule chandelle, d’ailleurs payée par la famille.

Le film se présente comme une parabole et celle-ci rejoint l’époque actuelle en présentant un homme, qui tente désespérément de lutter contre le pouvoir tout en restant lui-même, « confronté à ses propres peurs et les trahisons des amis qui veulent le faire taire ». Finalement la rhétorique est encore la même aujourd’hui, « l’une des armes permettant de tromper les gens, et leurs jugements, implique nécessairement qu’ils s’éloignent et perdent le contact les uns avec les autres. Ils deviennent [constate Alberto Fasulo] des étrangers et l’on a toujours peur de l’étranger. »

Le débat sur l’éthique, dans une situation de confrontation au pouvoir, garde également la même actualité, et c’est ce que montre le film d’Alberto Fasulo, qui met en scène un individu et sa communauté il y a 500 ans. Le choix du naturalisme pour le tournage offre une vision quasi anthropologique de la relation du village et de ses habitant.es avec le pouvoir, représenté alors par l’Église. Cela crée, de facto, un lien avec les relations d’une communauté aujourd’hui et des individus qui la constituent, et celles entretenues avec le pouvoir actuel, c’est-à-dire l’État, en y ajoutant le poids de la religion et de l’idéologie en cours. Les scènes du procès sont en cela caractéristiques de ce lien direct entre hier et aujourd’hui s’agissant du discours d’opposition. Au centre de l’histoire de ce meunier du XVIème siècle en rébellion spontanée contre le pouvoir de l’Église et des institutions religieuses, est le combat toujours aussi contemporain entre « le système, l’individu et la communauté. »

Menocchio d’Alberto Fasulo est en salles le 17 avril.