Un Homme de plus…

Une pièce pour une voix, écrite, mise en scène et interprétée par Louis Mallié

C’est sur la scène de la Manufacture des Abbesses jusqu’au 26 juin

The Last Hillbilly de Diane Sara Bouzgarrou & Thomas Jenkoe (9 juin 2021)

17 Blocks de Davy Rothbart (9 juin)

200 mètres de Ameen Nayfeh (9 juin 2021)

Le Père de Nafi de Mamadou Dia (9 juin 2021)

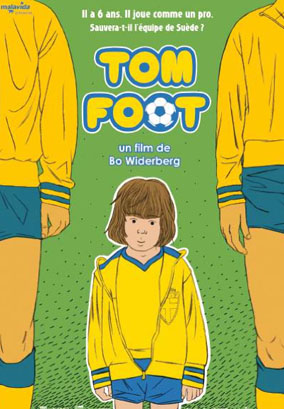

Tom Foot de Bo Widerberg (9 juin 2021)

La Fille à la valise de Valerio Zurlini (9 juin 2021)

Douce France de Geoffrey Couanon (16 juin 2021)

Les Racines du monde de Byambasuren Davaaa (16 juin 2021)

Josée, le tigre et les poissons de Kotaro Kamura (16 juin 2021)

L’Homme qui a vendu sa peau de Kaouther Ben Hania (16 juin 2021)

Entretien avec Kaouther Ben Hania et Yahya Mahayni

Un Homme de plus…

Une pièce pour une voix, écrite, mise en scène et interprétée par Louis Mallié

C’est sur la scène de la Manufacture des Abbesses jusqu’au 26 juin

Enfin on retrouve le théâtre ! Et la pièce de Louis Mallié marque cette ouverture avec force, Un Homme de plus… impressionne sur bien des plans, le décor d’abord : nu. En fait, le décor existe par la mise en scène, par la gestuelle de Louis Mallié, qui ouvre l’imaginaire au désert qu’il évoque, qu’il suggère, qu’il recrée. Le sujet, la réflexion est annoncée par le titre, Un Homme de plus… et le sous titre « ou un homme de moins, quelle différence ? ».

L’homme, qui se débat littéralement sur scène, est un soldat pris entre propagande militaire et sentiments personnels, entre haine et questionnement existentiel. Il va à la rencontre du public, troque ses vêtements civils contre une tenue militaire, jusqu’à la médaille d’identification… et commence alors un ballet de gestes et de mots qui s’apparente parfois à de l’entrainement militaire. Tout se met peu à peu en place, la fraternité militaire — frère est le mot qui revient le plus souvent —, la haine de l’autre — immanquablement un ennemi et un danger potentiel —, la justification de tuer… Parce que tuer, c’est évidemment défendre les siens, la patrie, la cité, c’est être un homme… Un soldat alors que « l’autre » est un assassin…

L’histoire est simple : au milieu du désert, seul rescapé d’une embuscade, un soldat va tuer un des responsables de la mort de sa section, mais ce dernier se met à chanter et le soldat hésite… Reviennent alors ses propres souvenirs mêlés à son conditionnement de soldat. Des voix s’affrontent en lui qui renforcent son dilemme : obéir et tuer son prisonnier ou l’épargner…

Un Homme de plus…

Une pièce pour une voix, écrite, mise en scène et interprétée par Louis Mallié

sur la scène de la Manufacture des Abbesses jusqu’au 26 juin

Du mercredi au samedi à 19h

La Manufacture des Abbesses, 7 rue Véron dans le 18ème.

Réservations : 01 42 33 42 03 ou sur www.manufacturedesabbesses.com

The Last Hillbilly de Diane Sara Bouzgarrou & Thomas Jenkoe (9 juin 2021)

The Last Hillbilly de Diane Sara Bouzgarrou & Thomas Jenkoe (9 juin 2021)

Redneck est un terme appliqué à des ruraux, des pauvres, des ploucs, des incultes, le plus souvent racistes ou étiquetés tels. Les Hillbillies, les bouseux, sont les habitants des Appalaches, dans le Kentucky, une des régions les plus pauvres des États-Unis. Là-bas, les gens se sentent liés à leur région bien plus qu’au pays dont ils se considèrent les laissés pour compte. Les mines ont fermé, abandonnées après une surexploitation qui laisse la terre dégradée, abîmée, sans que rien ne remplace l’activité pour pallier au chômage. Résultat, la misère et le désarroi de ceux et celles qui restent.

Diane Sara Bouzgarou et Thomas Jenkoe filment la famille de Brian Ritchie qui vit au cœur de cette région depuis plusieurs générations. Brian est en quelque sorte le dernier Hillbilly, un « des derniers témoins d’un monde en train de s’éteindre, et dont il se fait le poète », mais aussi un rapporteur lucide ancré sur le terrain.

Un premier long métrage réalisé sur sept ans, comme le rapporte le critique Gilles Tourman des Fiches du Cinéma, les cinéastes « font preuve d’un joli sens de l’élégie dans ce qu’elle a de plus poignant. Sur la forme d’abord avec son format carré 1:33 qui emprisonne davantage encore les personnages dans leur environnement et ses deux complaintes (dont la déchirante interprétation d’Amazing Grace). Sans oublier la nature martyrisée par des décennies de surexploitation minière. Sur le fond ensuite, grâce aux confidences de Brian Ritchie dont la voix rocailleuse, les lourds silences et les regards pénétrés vous transpercent les tripes. » Lucidité de Brian dont on ne sait s’il s’en vante ou le regrette lorsqu’il confie : « Nous sommes responsables de l’élection de Trump et de tout ce merdier. Enfin selon les infos ».

Le film est construit en trois mouvements : Under the Family Tree ou le quotidien de la famille Richie ; The Waste Land ou ce qu’il reste de la nature et du mythe de l’opportunité sur une terre sauvage, mythe basé — il faut le rappeler — sur le génocide des Indiens ; enfin The Land of Tomorrow ou les questions sur l’avenir des nouvelles générations, avec en trame les désillusions, la mort par overdose d’un jeune homme de 22 ans, les maladies des animaux sauvages sans doute empoisonnés par la pollution.

Rester ? Que faire d’autre quand les traditions demeurent fortes et que l’ailleurs semble également incertain ? Ce qu’observe Brian Richie, ce sont les liens qui soudent encore la famille, c’est aussi l’avenir d’un système illusoire et condamné à plus ou moins longue échéance, alors être le dernier Hillbilly, c’est être le « dernier enfant libre des Etats-Unis d’Amérique ».

Autre film important pour une vision différente des Etats-Unis, un film tourné dans l’intimité d’une famille africaine américaine :

17 Blocks de Davy Rothbart (9 juin)

Filmé sur deux décennies dans une famille africaine américaine demeurant à Washington DC, à seulement 17 blocks, ou pâtés de maisons, du Capitole, on est plongé dans la réalité. Par exemple, on pourrait imaginer que près d’un tel symbole de la « démocratie » états-unienne, le quartier est préservé, il n’en est rien, c’est un des plus dangereux de la ville.

En 1999, Emmanuel Sanford a 9 ans et rencontre le journaliste et réalisateur Davy Rothbart avec qui il commence à filmer la vie de sa famille. Emmanuel est sérieux et aspire à faire des études, son frère aîné devient dealer et sa sœur aspire à entrer dans la police, quant à leur mère, qui élève seule ses enfants, elle est un peu paumée et se bat contre son addiction. La rencontre entre Emmanuel et Davy est importante, tant pour la famille que pour le cinéaste, la caméra est en effet partagée, comme l’explique Davy Rothbart :

« Emmanuel exprima très tôt un intérêt pour la caméra. Je lui appris comment utiliser mon petit caméscope portable et commençais à lui laisser le soir et les week-ends. Emmanuel partagea avec moi les images de ce que lui et ses proches étaient en train de collecter – des moments familiaux à la fois bruts et intimes, ainsi que des tranches de vie du quartier. Parfois, je tournais la caméra pour interviewer Emmanuel, parfois il la retournait pour m’interroger. […] Intelligent, drôle et d’une curiosité insatiable, Emmanuel devint mon petit frère. En devenant de plus en plus proche de Cheryl, Smurf et Denice, ils commencèrent à partager avec moi, souvent devant la caméra, leurs difficultés, espoirs et rêves. »

17 blocks est une aventure commune, une saga familiale profondément personnelle et surtout un témoignage original, essentiel sur la violence et la vie de ceux et celles que Mumia Abu Jamal appelle les sans voix.

200 mètres de Ameen Nayfeh (9 juin 2021)

Palestine aujourd’hui. L’absurdité du mur : une famille vit séparée de chaque côté de ce mur, à une distance de 200 mètres à vol d’oiseau, mais ces 200 mètres signifient des heures de déplacement compte tenu des checkpoints, des barrages et des interdictions dues à l’occupation. Mustafa vit en Cisjordanie dans la maison de sa mère alors que sa compagne, Salwa, et ses enfants sont en Israël. Le Mur et 200 mètres les séparent. Néanmoins la famille s’adapte, résiste du mieux qu’elle peut à cette situation jusqu’au jour où leur fils est blessé. Salwa craque et Mustafa va tout tenter pour les rejoindre au plus vite et être auprès de son fils, c’est sans compter sur la bureaucratie de l’occupation.

Commence alors une odyssée incroyable, mais tout à fait ordinaire, de checkpoints en minibus clandestin, avec des contre temps incontournables, des rencontres, des mensonges, des blessés…

« L’oppression vous aliène en ce qu’elle bafoue vos droits les plus fondamentaux ; et d’autant plus lorsque vous commencez à vous adapter à cette oppression ! Une séparation forcée est une souffrance énorme [explique Ameen Nayfeh]. 200 Mètres est mon histoire, celle de milliers de Palestiniens, et les histoires peuvent définitivement bouleverser des vies. Je crois au pouvoir du cinéma, à sa façon de nous affecter comme par magie. J’ai eu besoin de raconter cette histoire. »

Raconter l’histoire simple d’une famille, d’un père, qui n’a qu’une envie, vivre avec sa famille réunie, vivre en paix. C’est la trame du film qui d’un seul coup dérape après l’hospitalisation de l’enfant. C’est alors que le drame social se transforme en road-movie dans un territoire restreint, puis le vécu de tous les personnages en font un thriller. Celui qui se rend à un mariage, le jeune qui rêve d’un boulot, la documentariste allemande qui n’arrête pas de filmer, le chauffeur filou… Un casting formidable et une situation parfaitement crédible que le réalisateur a longuement préparé : « Je voulais que ce trajet et les personnages qui l’entreprennent soient aussi authentiques que possible. La crédibilité de mon histoire est un enjeu central pour moi. Tous les personnages sont soit des personnes que j’ai connues, rencontrées ou dont j’ai seulement entendu parler. […] Il y a quelque chose de réellement arbitraire dans la façon que nous avons de vivre la ségrégation et la séparation. Pourtant, ces façons de vivre sont toutes à la fois plausibles et vraies, c’est d’ailleurs de là que provient une grande partie de l’ironie et de l’humour du film. »

Les comédien.nes sont remarquables, à commencer par Ali Suliman, qui confirme encore son talent dans ce film. On pense à Ford Transit de Hani Abu Assad pour le périple, à Eran Riklis pour Les citronniers et l’absurdité générée par l’occupation. Mais la réussite majeure du film est de montrer l’influence d’une tension permanente sur les rapports humains, au sein des familles, de la société. Le dernier plan laisse tout de même une note d’espoir, une autre manière de sauter les murs…

200 mètres est un premier film brillant et montre que la production cinématographique palestinienne est toujours aussi prometteuse.

Le Père de Nafi de Mamadou Dia (9 juin 2021)

Dans une petite ville du Sénégal, deux frères s’opposent à propos du mariage de leurs enfants, Nafi et Tokara, qui eux rêvent de partir étudier à Dakar. Le père de Nafi, Tierno, est un imam modéré, son frère Ousmane rêve de devenir maire et d’asseoir son autorité sur la ville, il est prêt à de graves compromissions pour y arriver. À la manière d’une tragédie, et alors que s’impose peu à peu la menace djihadiste, les amoureux doivent trouver un chemin pour s’émanciper des conflits des adultes.

Dans un contexte de montée de l’islamisme radical, deux visions du monde s’affrontent sous l’influence d’un cheikh manipulateur, qui a toutes les caractéristiques d’un mafieux. Tierno est malade et impuissant face à l’influence d’un islamisme qui n’a guère de liens avec les règles de l’islam. Les violences se déclenchent et Tierno préfère démissionner. Quant Ousmane, il a certes des moyens financiers, mais, aveuglé par son ambition, il ne perçoit pas les dangers et, très vite, ne contrôle plus rien face aux sbires du cheikh qui mettent la ville à feu et à sang. Les lois de la charia sont rapidement appliquées et la ville vit sous la terreur.

Le film est un pamphlet contre le radicalisme islamique, qui peut rapidement s’installer, démontrant son manque de scrupules, son ignorance des règles et sa soif de domination. Ce sont les femmes qui, pour le réalisateur, représentent l’espoir de contrer une violence ordinaire. Nafi est celle qui montre le plus de résistance et de raison face à l’emballement meurtrier qui dépasse Ousmane, qui en paiera chèrement les excès. De la même manière que Timbuktu d’Abderahmane Sissako, l’intérêt du film de Mamadou Dia réside certainement dans l’idée que les libertés et les droits acquis ne le sont jamais tout à fait, que la vigilance — en cela le film est universel — est donc plus que jamais nécessaire face à toute forme de totalitarisme.

Tom Foot de Bo Widerberg (9 juin 2021)

Vous aimez le foot ? Alors regarder Tom Foot sera littéralement jouissif… Vous n’êtes pas du tout branché foot, comme moi, et vous allez rire à ce conte ironique qui mêle une réalité (certaines des séquences ont été tournées pendant de véritables matches de compétition) à la fiction la plus amusante et la plus débridée.

Quoi, un gosse met à mal une équipe professionnelle, fait perdre la face à une star du foot qui se met à regarder ses pieds comme des protubérances qui lui échappent, et finalement devient bien malgré lui la mascotte de tout un pays. Il n’empêche que le môme de 6 ans semble être le seul à garder la tête froide, le seul sage de toute l’affaire et surtout le seul à ne pas se prendre au sérieux.

Nous sommes en plein délire ? Pas tant que ça lorsque l’on sait la transe qui s’empare des entraîneurs et du public, le « commerce » du sport avec les paris et, cerise sur le gâteau, le nationalisme à fond de balle (sans jeu de mots) que le foot déchaîne. Bo Widerberg, réalisateur de Joe Hill, adepte lui-même du ballon rond, réalise avec ce récit une fresque philosophique et sociologique sur l’engouement pour le foot professionnel, et ses nombreuses dérives.

Tom Foot est certainement une fable critique sur la compétition et les conséquences inévitables de sa commercialisation, critique sous jacente distillée subrepticement à petites doses dans la confrontation du monde des adultes et celui de l’enfance. D’abord, le star system n’est vraiment pas la préoccupation du gamin et c’est même une corvée. De plus, depuis qu’il joue avec des professionnels, ses copains refusent de jouer avec lui — « Il est trop fort ! » disent-ils —, et franchement se fader chaque soir l’histoire des ours — toujours la même — lue lamentablement par des joueurs qui s’endorment sur le livre… Rien d’excitant dans le programme.

Le gamin s’ennuie ferme et se sent manipulé et même coincé dans un rôle qu’il n’a pas désiré, quant aux ovations… ben, c’est toujours la même chose ! Alors il réagit en râlant, loupe des balles, se prend un carton jaune pour insulte à l’arbitre et n’a qu’une hâte : revenir à la vie normale et retourner en classe pour apprendre à lire. Il est incapable de signer les autographes et puis c’est trop lourd pour lui d’être une enfant prodige du foot ! D’ailleurs, c’est quoi l’intérêt de tout ça ? Je vous l’ai dit : un vrai sage ce gosse !

Bo Widerberg réalise, avec Tom Foot, un film à plusieurs possibilités de visions… Au public de choisir la sienne !

La Fille à la valise de Valerio Zurlini (9 juin 2021)

Aïda, une jeune danseuse de province, attirée par le succès, se laisse séduire par les belles promesses de Marcello, un don juan qui se lasse bientôt d’elle et l’abandonne tout simplement sur le bord de la route. Cependant la jeune fille le retrouve, mais toujours aussi lâche, il demande à son jeune frère Lorenzo de l’éloigner en prétendant qu’il est absent. Mais Lorenzo est ému par la triste histoire d’Aïda et décide de l’aider et de la protéger. Naît alors une histoire d’amour mélancolique et un stratagème puéril vite découvert, mettant en danger Aïda face à une société italienne hypocrite, moraliste et religieuse.

Réalisé en 1961, deux ans après Été violent, le troisième film de Valerio Zurlini réunit Claudia Cardinale et Jacques Perrin, deux débutant.es qui sont doublés au son, puisque ni l’un ni l’autre ne parlent italien, mais il faut dire que les studios italiens étaient maîtres dans l’art du doublage. Tous deux connaîtront grâce à La Fille à la valise film leur premier succès. Un beau film à découvrir en copie restaurée.

Cinélatino du 9 au 13 juin

Dans un premier temps, le festival s’est exceptionnellement déroulé en ligne en mars dernier... mais il est temps de retrouver le village Cinélatino dans la cour de La Cinémathèque de Toulouse, de se rencontrer et d’acquérir la revue Cinéma d’Amérique Latine de cette année.

Du 9 au 13 juin, projection sur grand écran des films primés en mars, rencontre de la documentariste brésilienne Maria Augusta Ramos et du grand acteur chilien Alfredo Castro. « Le goût du rire », « le panorama des associations », « les découvertes » et « les reprises » sont au rendez-vous ainsi qu’un Ciné-Concert, « Mosaïques d’Argentine » au centre culturel Alban Minville.

Douce France de Geoffrey Couanon (16 juin 2021)

Après un prologue en noir et blanc datant des années 1960 sur les « grands immeubles et les cités dortoirs » où la population était susceptible d’y trouver la « joie de vivre », on bascule dans le contemporain et le fameux projet d’aménagement du triangle des Gonesses.

Amina, Sami et Jennyfer sont en première dans un lycée de la banlieue parisienne, dans le 93. Avec leur classe, ils se lancent dans une enquête sur un gigantesque projet inutile de parc de loisirs qui implique de bétonner les terres agricoles alentour. Europa City et le grand Paris comme miroir aux alouettes, avec « ferme urbaine » et piste de ski « comme à Dubaï ».

L’enquête est intéressante, car face aux spécialistes de la com, qui n’ont pas grand chose à dire, sinon de vendre le projet sans donner véritablement de détails, les habitants et habitantes se manifestent finalement avec des affichages — « plus de chant et moins d’Auchan » — des concerts et des débats. Et les trois jeunes, écoutent les personnes qui s’insurgent — « On va crever de tout ça ! » —, rencontrent les paysans, et prennent conscience que cette histoire de projet mirobolant, et à première vue alléchant, est une vaste arnaque dont, à tous les coups, ils et elles seront non pas les bénéficiaires comme promis, mais les victimes.

À la suite d’Amina, Sami et Jennyfer, on visite leur quartier, on rencontre même des promoteurs immobiliers, des élu.es, un patron de centre commercial qui adore le centre, mais à la question s’il habite le coin, ah non, il a un appartement à Paris. Une enquête réjouissante où les trois font preuve de curiosité et de bon sens face à une campagne de promotion rôdée, et ça fait plaisir. « Des routes, des commerces, du bruit… C’est comme une fourmilière », mais évidemment, constate Sami, on connaît ça depuis l’enfance et on s’est habitué, pourtant « j’aimerais bien vivre un autre monde. »

Les Racines du monde de Byambasuren Davaaa (16 juin 2021)

Amra a 12 ans et vit avec sa petite sœur Altaa, son cousin Bataa, sa mère Zaya qui confectionne les fromages de chèvre que son père, Erdene, vend au marché. À l’école, les enfants reçoivent une autorisation à faire signer par leurs parents pour participer à une émission de télé. Erdene s’applique à transmettre la Tradition à son fils près de l’arbre aux ancêtres. Et de fait, il s’oppose à une société aurifère qui expulse les derniers nomades en monnayant leur accord afin d’exploiter les environs. Lors d’un conseil, Erdene est nommé leader du mouvement de protestation, alors que sa femme lui fait remarquer que tous, ou presque, ont accepté l’argent des compagnies minières. Son père signe l’autorisation pour le concours, mais en rentrant par un autre chemin, c’est l’accident, la voiture est prise dans un éboulement du à l’exploitation minière et Erdene meurt.

La famille doit réorganiser sa vie et les difficultés s’ajoutent à la culpabilité que ressent Amra… Il abandonne le concours convaincu que celui-ci est la cause de l’accident.

Un film sur la disparition des rites et des coutumes mongoles, sur la vie nomade en butte à l’envahissement des mines qui détruisent 20 % des terres et créent des dommages irréversibles au bénéfice de multinationales, sans aucun pour le pays.

C’est le 4ème film du réalisateur et c’est une ode à la nature et à la résistance de la jeune génération. Les Racines du monde est sur les écrans le 16 juin.

Josée, le tigre et les poissons de Kotaro Kamura (16 juin 2021)

Josée, le tigre et les poissons pourrait être qualifié de film d’animation « fleur bleue », certes la love story fait partie de la trame du récit, mais bien d’autres problématiques s’y ajoutent qui en font un film social. Le handicap par exemple, et la manière dont les personnes handicapées sont acceptées dans les grandes villes, en l’occurrence dans la société japonaise, bien que la tendance soit universelle. Le film souligne la gêne, sinon le manque d’empathie par le truchement de certains personnages décrétant que Josée a toujours été une fille gâtée — entendez par là non productive, un fardeau — et qu’elle doit travailler. Bref, il s’agit d’être rentable, que vous soyez dans un fauteuil roulant ou sur vos deux pieds. Josée est une jeune fille paraplégique qui voit le monde quelque peu différemment, le traduisant par un imaginaire dessiné, mais le jugement des services sociaux est sans appel : pas question de jouer à l’artiste ! Après la mort de sa grand-mère, Josée est brusquement confrontée à la réalité : elle n’a pas sa place dans la société, sinon à accepter les règles fixées par les institutions et abandonner son talent et son rêve d’autonomie.

Autre problématique, celle des étudiants fauchés, la nécessité de travailler va dès lors de pair avec les études, cela laisse peu de temps à Tsuneo pour se distraire, malgré sa curiosité et sa passion pour la mer. C’est ainsi qu’un soir, en rentrant chez lui, déboule droit sur lui Josée sur son fauteuil roulant, dont elle n’a plus le contrôle. L’impact est brutal et l’échange verbal avec la jeune fille ne l’est pas moins, elle le traite de pervers alors qu’il s’inquiète de son état et ne le remercie même pas de lui avoir évité un accident. Fichu caractère que celui de Josée, très protégée par sa grand-mère, qui propose au jeune homme de s’occuper d’elle. Ce qu’il accepte, car il a besoin d’argent pour partir au Mexique poursuivre des études biologiques sur certains poissons. Ce nouveau job n’est guère facilité par l’attitude insupportable de Josée jusqu’à ce que Tsuneo lui propose d’affronter le monde extérieur, alors qu’en même temps, il découvre les dessins de Josée et son monde imaginaire.

Résumons : Un étudiant qui bosse pour financer ses études et fait de la plongée, une grand-mère qui veille sur sa petite fille handicapée, au caractère bien trempé, et un chat sauvage, génial qui parle en crachant, très proche de Josée, qui d’ailleurs traduit ses réactions hostiles vis-à-vis de Tsuneo : « dégage de mon territoire ! »

Peu à peu, une amitié s’installe entre Josée et Tsuneo qu’elle surnomme « son serviteur »… Et si la peur du tigre, parabole de la frayeur de la jeune fille, hante toujours Josée — sa grand-mère lui a décrit une ville peuplée de monstres —, elle prend de l’assurance, se fait des ami.es, une jeune bibliothécaire qui lui parle de Françoise Sagan, un collègue plongeur de Tsuneo… Jusqu’à la mort de sa grand-mère où tout bascule, elle refoule son talent de dessinatrice et de conteuse, déprime et provoque involontairement un accident. Gravement blessé, Tsuneo est hospitalisé, il perd sa bourse et son rêve d’études à l’université de Mexico prend fin. Mais le concours des deux drames va également provoquer une prise conscience qui, après des périodes difficiles, débouchera sur une autre histoire, celle de la force des rêves et leur réalisation si on s’y accroche…

Adapté de la nouvelle de Seiko Tanabe, qui a obtenu de nombreux prix littéraires, le film de Kotaro Kamura en a heureusement conservé l’analyse critique et sans concession de la société japonaise. Ne loupez pas la fin, la toute fin après le générique, elle est romantique à souhait et jolie comme une pluie de fleurs de cerisiers au printemps.

Josée, le tigre et les poissons de Kotaro Kamura au cinéma le 16 juin.

L’Homme qui a vendu sa peau de Kaouther Ben Hania (16 juin 2021)

Entretien avec Kaouther Ben Hania et Yahya Mahayni

Après la Meute, Kaouther Ben Hania confirme encore son talent de réalisatrice avec L’Homme qui a vendu sa peau, film éblouissant par l’équilibre des images, du jeu des comédien.nes, de la musique et du sujet à tiroirs qui force à la réflexion sur l’art, sa commercialisation, les frontières et la valeur des « visas ».

Sam Ali, jeune syrien, emporté par son amour, contrarié du fait de la différence de classes, demande en public à celle qu’il aime de l’épouser en évoquant la liberté et la révolution. La scène est filmée, circule sur les réseaux sociaux, et il n’en faut pas plus pour que Sam soit contraint de s’enfuir pour échapper à la prison ou à la guerre. Abeer, de son côté, se marie et part s’installer en Europe.

Dès lors, Sam n’a plus qu’une idée, rejoindre celle qu’il aime. À l’occasion d‘un vernissage, à Beyrouth où il a rejoint la cohorte des réfugiés sans papiers, il rencontre un artiste renommé qui lui propose de lui tatouer dans le dos le fameux visa qui lui permettra de rejoindre Abeer (Dea Liane). Sam accepte sans pour autant anticiper les conséquences de sa décision, qui n’en est pas une réellement puisque qu’il ignore le contrat qui le lie au « marché de l’art ». Le statut d’œuvre d’art humaine a transformé l’enfermement dans l’illégalité en une autre forme de claustration, celle de ne plus être un individu, mais un objet exposé dans un musée, vendu aux enchères, sans aucune autonomie. S’il rompt le contrat, il perd son droit de vivre et d’aimer…

Dans L’Homme qui a vendu sa peau, Kaouther Ben Hania traite de plusieurs sujets, la condition des migrant.es — liée à la guerre, les risques politiques, l’interdiction de voyager et la misère —, et la totale liberté de circulation de l’argent, de l’art contemporain et du pouvoir. Tout semble se jouer d’un coup de dés et l’arbitraire. Kaouter Ben Hania soulève par ailleurs la question de la valeur de l’art, de son enjeu, de la mode artistique, de sa spéculation… C’est l’ère du placement en valeurs boursières et non plus celui du domaine artistique, de même lorsqu’il s’agit d’un être humain devenu objet rentable. On en revient évidemment à l’esclavage.

La réflexion sur l’art est déjà tout entière dans la première scène où l’artiste (Koen De Bouw) orchestre littéralement l’accrochage d’une photo du dos tatoué. Séquence quasi sacralisée par le rythme, la lumière et le changement d’optiques qui installent le trouble et le questionnement.

L’idée d’œuvre d’art vivante ramène à l’image du serviteur métamorphosé en statue mouvante dans l’Angleterre du XVIIe siècle (Meurtre dans un jardin anglais de Peter Greenaway), au marquage des esclaves, à l’exhibition de la Vénus noire d’Abdellatif Kechiche, aux tatouages des déporté.es, indissociables ici de la question migratoire dans ce qu’elle a de plus inhumain. En effet, jusqu’où doivent aller les conditions d’entrée dans les pays occidentaux ?

Le choix du casting est minutieux, d’un côté l’artiste, Jeffrey, et son attachée de presse, Soraya (Monica Bellucci), sont parfaitement intégré.es dans ce monde de l’art-argent et insensibles à la misère, de l’autre, le jeune couple ingénu, protagonistes d’un amour impossible.

L’Homme qui a vendu sa peau, est-ce une fable philosophique et morale ? Kaouther Ben Hania déclare ne pas aimer les métaphores, cela n’empêche pas son film d’être dans la satire qui mêle à l’envi des réflexions critiques ; elle s’attache à doubler l’image dans un même plan ou à jouer sur les flous comme pour questionner la réalité et la fiction. La fraicheur de l’histoire d’amour, la candeur immature de Sam et la peur d’Abeer paraissent une alternative magique à un monde de fluctuations cyniques. Quant à la bande son, elle sublime encore la beauté et la force de l’image grâce la musique originale d’Amine Bouhafa.

Entretien avec Kaouther Ben Hania et le comédien Yahya Mahayni qui a obtenu le prix d’interprétation masculine à la Mostra de Venise en 2020, dans le cadre du festival international du cinéma méditerranéen de Montpellier en octobre 2020.

L’Homme qui a vendu sa peau de Kaouther Ben Hania, le 16 juin dans les salles (sous réserve).