1990-2020. Le théâtre italien en résistance

Textes rassemblés, présentés et commentés par Olivier Favier et Federica Martucci (éditions théâtrales)

Kuessipan de Myriam Verreault (7 juillet 2021)

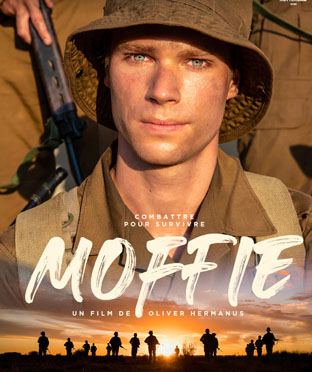

Moffie de Oliver Hermanus (7 juillet 2021)

La Saveur des coings de Petar Valchanov (7 juillet 2021)

Digger de Georgis Grigorakis (21 juillet 2021)

1990-2020. Le théâtre italien en résistance

Textes rassemblés, présentés et commentés par Olivier Favier et Federica Martucci (éditions théâtrales)

Le théâtre… On le découvre grâce un livre remarquable qui tient de la volonté encyclopédique et du désir de montrer la force, la diversité, l’originalité d’un théâtre, de formes théâtrales, qui ne peuvent que surprendre, pousser à la réflexion, en jouant sur le retour au texte, sur l’humour, la subversion, la narration qui sont le propre de l’art théâtral.

1990-2020. Le théâtre italien en résistance. C’est 56 pièces, 45 auteur·rices, des essais critiques, des témoignages de metteur.ses en scène, un entretien, un reportage, un portfolio et des biographies. Un travail impressionnant de sédimentation qui donne à voir l’évolution sociale et politique italienne hors des circuits dominants, la porosité constante entre la société, les mouvements qui s’y développent et le renouveau du théâtre.

Kuessipan de Myriam Verreault (7 juillet 2021)

L’actualité réserve parfois des surprises horribles sur le passé colonial des pays et rappelle les conséquences incontournables du colonialisme, allié souvent à la religion, ses abus perpétrés en toute impunité — que ce soit dans les pays d’Amérique du Nord et du Sud, ou dans le monde —, des pratiques qui sont à l’origine de la permanence des injustices sociales aujourd’hui et des traces dans les mentalités. La découverte d’un charnier avec les restes de 215 enfants amérindiens, sur le site d’un ancien pensionnat catholique du XIXème siècle, en Colombie britannique, remet en mémoire la manière dont les enfants, enlevés à leurs familles pour être assimilé.es de force, avaient l’interdiction de parler leur langue et de pratiquer leurs coutumes. Pourtant les faits étaient connus parmi les populations amérindiennes, qui, depuis longtemps, alertent sur cette question des charniers.

C’est dans ce contexte que le troisième film de Myriam Verreault, Kuessipan, sort en France. Après À l’ouest de Pluton et Ma Tribu, c’est ma vie, Kuessipan présente une tranche de vie de deux amies inséparables, Shaniss et Mikuan. Elles vivent dans une réserve de la communauté innue, établie au Nord du Québec, et dès la petite enfance se promettent de ne jamais se séparer. Mais voilà, l’adolescence va faire naître des aspirations différentes chez les deux jeunes filles ; pas vraiment un choix pour Narjiss, dont la famille ne lui a pas apporté la tendresse qu’elle en attendait. Elle fonde une famille. Quant à Mikuan, soutenue par ses parents, elle tombe amoureuse de Francis, un blanc rencontré dans un atelier d’écriture et rêve de partir de la réserve, qui lui paraît trop étroite pour ses rêves et son projet d’études. La jeune fille est pour le moins volontaire, émancipée et considère la vie de son amie comme inacceptable, d’autant qu’elle est malmenée par son compagnon, alors que Narjiss la critique de trahir sa communauté. Les choix des deux amies mettent à l’épreuve leur amitié. Kuessipan raconte cette évolution sur fond de thèmes universels comme l’identité culturelle, le respect de l’autre et le désir de liberté. C’est aussi une représentation des différences de classe au sein même de la communauté.

Après plusieurs voyages dans la communauté innue de la Côte-Nord, la réalisatrice choisit de tourner sur place : « Je suis tombée en amour avec les gens et j’ai tout de suite compris qu’il fallait non seulement les montrer eux, mais surtout qu’ils prennent le haut du pavé. Je ne les avais jamais vus au cinéma ni à la télé. Ils étaient invisibles dans l’image qu’on se fait du Québécois. J’étais convaincue que d’autres pouvaient tomber en amour avec eux. Mais pour ce faire, il fallait tout faire là-bas. » L’auteure du livre éponyme, Naomi Fontaine, est coscénariste du film. À travers les portraits de Mikuan et Shaniss, elle dit avoir souhaité « montrer la vie des Innus à travers le regard d’une fille, mais en même temps créer une histoire qui pouvait se passer ailleurs. »

Kuessipan, qui signifie « À ton tour », se veut, selon Myriam Verreault, « intrigant, punché, féminin, jeune, un brin romantique et rebelle », cependant qu’il évite les clichés et ne masque aucunement « une misère qui existe bel et bien, mais qui ne réduit pas non plus les personnages à de pauvres victimes du destin ou des méchants colonisateurs ».

Kuessipan, « À ton tour », de Myriam Verreault est à découvrir absolument.

Moffie de Oliver Hermanus (7 juillet 2021)

Afrique du Sud 1981. Les jeunes de plus de 16 ans sont soumis au service militaire, pour résumer le cauchemar, c’est deux ans d’armée pour défendre l’apartheid.

Une voiture roule dans la nuit, image qui, immanquablement, rappelle le premier plan de Vol au-dessus du nid de coucou et laisse présager du pire. Après des adieux de circonstances à la famille, formules clichés — l’armée va faire de toi un homme —, relents nationalistes et sexistes, le père donne à Nicholas une revue porno. La tension monte très vite dans le train bondé de jeunes recrues, qui se bourrent la gueule, sous la surveillance d’un sergent despote, responsable du formatage, qui les menace, en signe de bienvenue, de leur faire vivre le pire. Sur une musique envahissante et belle, Nicholas n’imagine pas vraiment ce qui l’attend, il observe : « Tu sais où on va ? » demande-t-il à un garçon qui se tient un peu à l’écart. Pas de réponse.

Le racisme est encouragé et les slogans fusent contre le communisme, contre toute forme de sympathie envers les Noirs, contre l’homosexualité ! L’injonction de la hiérarchie militaire se résume à : « Oubliez tout ce que vous savez ! » « Sinon je vous traite comme des ennemis », prévient le sergent hurleur. Entre les menaces, la brutalité, le machisme le plus crasse, les humiliations subies et une propagande grossière, certains se rebellent. Mal leur en prend, ils deviennent l’objet du sadisme des sergents, convaincus de la valeur du conditionnement brutal dont dépend la production à la chaîne de bons petits soldats nationalistes et ignares.

Comme dans Full Metal Jacket de Kubrick, l’un des plus fragiles se suicide devant ses camarades, un autre est envoyé à la section 22, section pour les déviants, les homosexuels, « c’est une maison de fous » révèle à Nicholas l’un des jeunes soldats.

Flashback sur l’enfance où, dans un camping, il est accusé par un homme de tendances homosexuelles pour avoir regardé des jeunes sous la douche. Retour au camp d’entraînement. Pendant sa permission, son ami Stassen a été envoyé à la section 22.

Le groupe part sur la frontière avec l’Angola. La folie devient ordinaire. Être soldat, c’est la déshumanisation. Des civils noirs, femmes et enfants, sont retenus et le sergent explique en les désignant, « on va s’amuser avec eux après ». Ils arrêtent des gosses, se piquent à la morphine… Nicholas tue un homme qu’il regarde agoniser et doit ensuite se faire un shoot de morphine. Un des appelés est tué, le sergent ne fait aucun commentaire.

À la fin de son service, Nicholas retrouve sa mère, son beau-père, son père dont il est plus proche, mais que dire à celles et ceux restés dans le civil. Il se tait et retrouve Stassen, qui sort de la section 22, et, comme ce dernier lui avait promis, ils partent à la plage.

Adapté des mémoires d’André Carl van der Merwe, le film est « axé sur la masculinité. Il explore la façon dont les hommes blancs sud-africains ont été formatés depuis plus d’un siècle. Comment le système de l’apartheid, l’armée et la nature conservatrice de ce pays ont les jeunes garçons d’une idéologie de supériorité et de haine. Dans ce contexte, être un “moffie” signifie être un crime, un problème, une erreur. » Moffie, pour désigner un gay, le réalisateur l’emploie comme une arme. L’homosexualité est décrite avec finesse et délicatesse dans une ambiance de virilité obligée s’il s’agit de survivre, allant jusqu’à dire « je pisse des balles ». Nicholas cache son homosexualité, il joue le jeu sous l’emprise de la pression sociale, indépassable, et le poids des tabous : « il est là pour défendre l’indéfendable sans question ni résistance, il est la propriété de l’État. Il a reçu l’ordre de s’abandonner à a cause du gouvernement, qui pourrait facilement le mener à la mort. »

On imagine alors parfaitement les séquelles d’un tel endoctrinement, le silence pour ceux qui en reviennent, bien que le souvenir soit ineffaçable, même pour ceux qui n’étaient pas gays ou opposés politiquement au système d’apartheid. Le réalisateur dit avoir voulu faire vivre au public une « expérience viscérale » face à l’oppression de la propagande de l’apartheid, on peut ajouter que l’expérience « viscérale » va bien au-delà d’un système en particulier, et dépeint la formation militaire dans tout ce qu’elle a d’inhumanité et d’endoctrinement.

Moffie d’Oliver Hermanus au cinéma le 7 juillet 2021.

La Saveur des coings de Kristina Grozeva et Petar Valchanov (7 juillet 2021)

Une très belle histoire sur le deuil — qu’est-ce que deuil, d’ailleurs ? — qui tourne à la comédie délirante au fur et à mesure du récit. En deux mots, un artiste peintre, Vasil, vient de perdre sa compagne, Ivanka, et se demande comment il va s’en sortir sans elle après toute une vie en sa compagnie. Et il a la sensation d’avoir oublié quelque chose.

Déjà pendant la cérémonie traditionnelle, il perçoit certains signes. Or, voilà qu’ensuite des manifestations le poussent à penser qu’Ivanka tente d’entrer en contact avec lui. Il y a cette voisine, qui assure l’avoir entendue au téléphone, mais, effrayée, elle n’a pas répondu. Vasil s’en ouvre à son fils Pavel, qui tente de le dissuader. Et puis les morts ne téléphonent pas. Peut-être, mais Vasil a sa manière très particulière d’interpréter les signes, entre le refus d’accepter la mort, l’imaginaire de toute une vie, les croyances en un monde parallèle et fantastique et le don de communiquer avec les morts, la société bulgare actuelle ne fait pas le poids.

Pavel est totalement décontenancé devant l’attitude de son père qui mêle réalité, fantasmes et messages d’outre tombe. Et cette obsession de faire de la confiture de coings au géranium ? Coincé dans ses propres problèmes et mensonges, il se demande aussi quelles sont les frontières de la réalité. Finalement, il accompagne son père consulter un médecin, qui diagnostique un choc post traumatique, sans que cela n’entame en quoi que ce soit l’idée fixe de ce dernier : entrer en contact avec son épouse défunte. Il fait alors appel à un medium connu, faiseur de miracles pour les uns, et charlatan profiteur pour d’autres. Pavel tente vainement de le ramener à la raison, mais son père est obstiné et ne veut absolument pas arrêter sa quête...

La Saveur des coings est une fable étonnante, touchante et pleine d’humour sur la vie et la mort, le partage et les différences entre les générations. De quoi se demander où est la réalité ?

La Saveur des coings de Kristina Grozeva et Petar Valchanov sur les écrans le 7 juillet.

Digger de Georgis Grigorakis (21 juillet 2021)

Quelque part au nord de la Grèce, à la frontière de la Macédoine, Nikitas lutte depuis des années contre la destruction de la forêt où il a toujours vécu et où il a construit sa maison… La compagnie minière fait des forages, transforme définitivement le paysage en un vaste champ d’exploitation et convoite sa propriété pour une expansion des dégâts. La population est partagée entre les irréductibles, à l’exemple de Nikitas, et ceux qui travaillent à la mine. Ce type de situation existe un peu partout dans le monde : « des multinationales arrivent pour exploiter une région et si cela semble bénéfique pour l’économie à court terme, c’est une catastrophe écologique sur le long terme. » La figure du « monstre » fait allusion à une gigantesque excavatrice, mais c’est aussi, au niveau social, la « surconsommation qui est une menace pour la planète ».

L’exploitation minière use d’intimidation et même de menaces pour racheter la propriété de Nikitas, allant jusqu’à couper ses arbres fruitiers, empiéter sur son terrain et s’en servir de décharge. Mais le coup de grâce tombe avec l’arrivée de son fils, qui lui réclame sa part d’héritage alors qu’il ne l’a pas vu depuis vingt ans. Nikitas a désormais deux adversaires, dont un qui lui est cher.

Pour son premier long métrage, Georgis Grigorakis s’attache à un homme dont le choix est crucial : rester ou partir. Partir, c’est abandonner ses principes et le combat solitaire de toute sa vie, c’est une souffrance et une tragédie à laquelle s’ajoute le contexte social et le désir du réalisateur de filmer la merveille qu’est la nature.

Digger de Georgis Grigorakis au cinéma le 21 juillet.