Du cinéma et des réalisatrices : entretiens

Tel-Aviv Beyrouth de Michale Boganim

L’Homme le plus heureux du monde de Teona Strugar Mitevska

Chili 1976 de Manuela Martelli

Le Bleu du caftan de Maryam Touzani

La Dernière reine de Adila Bendimerad et Damien Ounouri

About Kim Sohee de July Jung

Relaxe d’Audrey Ginestet

Les Chroniques rebelles proposent aujourd’hui de revenir sur 7 rencontres avec des réalisatrices dont les films, sur les écrans entre février et avril, ont enrichi les réflexions sur des sujets majeurs s’agissant des tensions dans le monde, des conséquences des dictatures sur les populations, des tabous dans les sociétés, des conditions de travail, de déni historique ou encore de pratiques étatiques. Ces créatrices abordent des sujets difficiles avec une vision large au-delà du simple constat ou de la dénonciation. Nous avons choisi l’ordre chronologique des sorties en salles pour ces sept films, tous différents certes, mais liés par la volonté de chacune des cinéastes d’avoir un regard en deçà des apparences. Tel Aviv Beyrouth de Michale Boganim, L’Homme le plus heureux du monde de Teona Strugar Mitevska, Chili 1976 de Manuela Martelli, Le Bleu du caftan de Maryam Touzani, La Dernière reine de Adila Bendimerad avec Damien Ounouri, About Kim Sohee de July Jung et Relaxe d’Audrey Ginestet… Le cinéma des réalisatrices sur Radio Libertaire…

Du cinéma et des réalisatrices : entretiens

Tel-Aviv Beyrouth de Michale Bogani

Rencontre avec Michale Boganim, réalisatrice de Tel Aviv Beyrouth, mais également d’un film que nous avons particulièrement aimé dans les chroniques, sorti en juin dernier, Mizrahim. Les oubliés de la terre promise. Road movie de la mémoire, Mizrahim. Les oubliés de la terre promise explore des espaces, des zones périphériques pour retracer l’histoire de la moitié de la population israélienne, en rapportant ses constats, ses révoltes et ses luttes. C’est aussi un retour sur les lieux de l’enfance de Michale dans une démarche personnelle de transmission de l’histoire familiale à sa fille.

Dans ces deux films, Michale Boganim aborde la question de l’exil et développe des sujets, rarement sinon jamais traités, au cinéma : pour le premier, les désillusions des juifs orientaux qui ont cru en un pays — Ïsraël — à ses rêves contradictoires, fondés soi-disant sur l’égalité ; et le second, Tel Aviv Beyrouth, qui montre l’exil forcé des membres de l’armée libanaise ayant collaboré pendant l’occupation militaire israélienne à partir de 1984, après l’invasion de 1982. Tel Aviv Beyrouth commence en 1984, avec les débuts du Hezbollah et la collaboration entre l’armée du Sud du Liban et l’armée israélienne.

Deux familles, l’une libanaise et l’autre israélienne, sont piégées dans des guerres à répétition entre le Liban et Israël. On a du mal à imaginer, sans y être allé, combien le sud du Liban et la ville de Haïfa, au nord d’Israël, sont proches, d’où l’incroyable d’une situation dramatique qui touche et bouleverse la population de cette région et impacte les populations civiles des deux côtés.

Le film se déroule donc sur trois périodes : 1984, puis 2000 avec le retrait de l’armée israélienne, l’abandon des miliciens libanais et la fermeture d’une frontière infranchissable, sauf pour les morts ; enfin 2006 et la seconde guerre contre le Liban.

On a certainement encore plus de difficulté à imaginer qu’avant 1948, une ligne ferroviaire relayait Tel Aviv à Beyrouth. Et pourtant, lors d’un entretien, Ronald Creagh, auteur de Expériences libertaires aux Etats-Unis et l’Affaire Sacco et Vanzetti, me disait qu’enfant il avait fait le voyage en train de Port Saïd à Beyrouth pour des vacances familiales. Le train, qui reliait ces territoires, est évoqué dès le début de Tel Aviv Beyrouth, et cela met en perspective l’absurdité de la situation. Le thème de la frontière est au centre du film : la séparation des peuples, des familles, des ami.es en dépit de la proximité des territoires.

Tel Aviv Beyrouth et Mizrahim. Les oubliés de la terre promise, sont deux films qui, partant de l’expérience des personnes, donnent à voir et à comprendre sans aucun doute beaucoup plus sur le Moyen-Orient et ses déchirements.

L’Homme le plus heureux du monde de Teona Strugar Mitevska

Après Dieu existe, son nom est Petrunya, un film à l’humour corrosif et foudroyant contre le patriarcat crasse, Teona Strugar Mitevska réalise L’Homme le plus heureux du monde. Le film met en scène une femme autonome et déterminée, Asya, qui souffre d’un syndrome de stress post-traumatique suite à ce qu’elle vécu adolescente pendant la guerre à Sarajevo. Parallèlement, Zoran est un homme torturé par un passé qui le tourmente depuis trente ans. Le film parle des traces toujours perceptibles de la guerre malgré le déni de certain.es qui préfèrent croire ce passé révolu. Amnésie, oubli volontaire ou absence d’analyse ? Les cicatrices demeurent.

Dès la première scène, en forme de prologue au générique, les mains d’un homme apparaissent en gros plan, nouées sur sa nuque ; du haut d’un immeuble, il observe, le chantier en contrebas. Son regard plonge sur le chantier accompagnant la caméra qui zoome sur une femme qui mange un sandwich, puis elle se lève et marche dans la ville… Générique… L’Homme le plus heureux du monde.

Sarajevo de nos jours. Une journée de speed dating est organisée dans un grand hôtel de la ville pour favoriser de nouvelles rencontres. « Bienvenue à Sarajevo. En quête du bonheur », les deux organisatrices enjouées sur commande, annoncent le programme — succès individuel, réussite et partage — et expliquent les règles à suivre. Celles et ceux qui participent à cette journée représentent toute la diversité des cultures de Sarajevo, de l’ex-Yougoslavie. Les couples s’installent, dont Asya et Zoran, et la mâtinée commence avec des questions anodines, qui peu à peu, révèlent des tensions qui vont crescendo. Du pathétique à l’absurde, de la séduction un peu niaise à la violence, les questions soulèvent des réflexions par exemple sur l’appartenance religieuse ou ethnique. Asya s’écrie alors pendant le repas : « mon père est serbe et ma mère musulmane… Alors je suis quoi ? On est des cobayes, alors santé aux célibataires et aux cobayes ! »

Les syndromes enfouis surgissent à l’improviste… un bruit, une musique, une image, survient alors un souvenir lancinant, flash back, obsession, tandis que la tension monte encore d’un cran jusqu’au paroxysme. C’est une histoire inspirée de faits réels, avec en permanence la ville de Sarajevo…

L’Homme le plus heureux du monde ? Vraiment, alors pourquoi ce titre ?

Chili 1976 de Manuela Martelli

Chili 1976. Trois ans après le coup d’État de Pinochet et l’installation de la junte militaire au pouvoir, la répression amplifie encore sa violence. C’est dans ce contexte que Manuela Martelli situe le récit de son personnage principal, une femme issue d’un milieu bourgeois, Carmen, vivant en quelque sorte dans un cocon de femme privilégiée et préoccupée seulement du bien être de sa famille. En l’occurrence, préparer un anniversaire dans la maison familiale au bord de la mer. Or, un premier signe perturbateur rompt sa vie tranquille, elle retrouve une chaussure abandonnée sous sa voiture, après l’arrestation brutale d’une femme dans la rue. Elle est un moment intriguée, déroutée, mais cet épisode semble vite effacé par le départ à la maison du bord de la mer, les travaux de rénovation, l’organisation de l’anniversaire et l’arrivée de ses enfants et petits-enfants pour les vacances d’hiver. C’est alors que le Père Sanchez, prêtre très proche d’elle, la sollicite pour s’occuper d’un jeune homme qu’il héberge en secret. Cette expérience place Carmen dans une réalité inconnue d’elle, loin de la vie bourgeoise et tranquille à laquelle elle est habituée.

Peu à peu la réalité de la dictature s’immisce dans sa vie, par des faits et des événements extérieurs : l’arrestation de la femme, le cadavre retrouvé sur la plage, les discussions avec le jeune homme blessé, Élias, les contrôles policiers, la confession du prêtre… Rien cependant n’est expliqué frontalement, plutôt suggéré, comme si Carmen redoutait l’évidence et préférait encore détourner les yeux de la répression à laquelle elle est soudain confrontée.

Le film de Manuela Martelli décrit, dans un moment bref, le parcours d’une femme protégée par sa classe, sa brusque prise de conscience, qui est double en fait : d’une part, celle de la dictature et la répression de l’opposition dans le pays, et par ailleurs, elle ne s’épanouit pas dans sa vie de dépendance et de femme au foyer. Confrontée à la réalité politique et au basculement moral que cela génère, Carmen dissimule les faits à ses proches et ressent la peur du danger en même temps qu’une forme de culpabilité. L’ambiance devient alors oppressante au fur et à mesure de l’évolution de Carmen.

Chili 1976, dont le sous-titre pourrait être À travers le regard de Carmen, est un film puissant sur la transmission de la mémoire de la dictature en sautant une génération. En suivant sur le cheminement de cette femme, inspirée par sa grand-mère, Manuela Martelli explique qu’à l’origine de sa réalisation « d’autres questionnements ont surgi pour tenter de comprendre ce moment si particulier de l’histoire du Chili : “Comment imaginer que ce qui se passait dans la rue n’affecterait pas l’espace domestique ? Comment pouvions-nous faire comme si de rien n’était et vivre notre quotidien, tandis qu’à l’extérieur les dissidents étaient jetés dans l’océan ?” »

Le Bleu du caftan de Maryam Touzani

Mina et Halim vivent dans la médina de Salé, petite ville marocaine sur l’embouchure du fleuve Bouregreg, à deux pas de l’océan, et tiennent un magasin de caftans traditionnels. Halim crée des modèles exceptionnels, c’est un maalem, le maître d’un art qui se perd faute de personnes pour reprendre le flambeau de la création. Le couple de Mina et Halim est fait de tendresse et de connivences, mais dissimule un secret, l’homosexualité de Halim. Au Maroc, l’homosexualité est non seulement un tabou mais est considérée comme un crime, et la peine encourue peut aller de 6 mois à 3 ans de prison.

Malgré son cancer, Mina semble inébranlable, elle prend les commandes, les décisions et protège son compagnon. C’est alors qu’un apprenti, Youssef, se présente pour travailler auprès de Halim, il est à la fois motivé et fasciné par l’art du maalem. D’abord méfiante, Mina va peu à peu comprendre l’importance de Youssef pour Halim.

Le Bleu du caftan est un film de la transgression, un film qui ébranle les non-dits et secoue les normes : l’homosexualité interdite et cachée, le désir, le cancer avec la scène d’amour bouleversante entre Halim et Mina, la foi hors des règles de Mina et le profond respect de la différence.

Le jeu des comédiens porte le film, Mina (Lubna Azabal), est remarquable dans son rôle de femme déterminée et aimante, Halim (Saleh Bakri), confirme qu’il est l’un des plus grands comédiens de sa génération et Youssef (Ayoub Missioui), est étonnant de maturité.

Dans le Bleu du caftan, il est question d’interdits, de transmission, d’amour qui transcende les tabous, de transgression, de liberté… La réalisation de Maryam Touzani, toute en pudeur et en sensualité, évoque, par les gros plans, le lien tissé entre création et intimité qui lient les personnages. Maryam Touzani exprime dans le suivi de la réalisation de la pièce maîtresse, le caftan bleu, la construction même de son film, similaire au travail de Halim, du maalem.

La scène de fin est absolument grandiose, un plan magnifique de descente vers le cimetière, à l’embouchure du fleuve se jetant dans l’océan et face aux Oudaïas de Rabat, la Casbah. Il ne s’agit pas là d’une image façon carte postale, mais plutôt d’un symbole de l’art et de l’histoire du Maroc.

Le Bleu du caftan est un film où l’amour, la liberté, la transmission se mêlent à la transgression, à la sensualité à vif en même qu’à une pudeur extrême.

La Dernière reine de Adila Bendimerad et Damien Ounouri

Algérie, 1516. Le pirate Aroudj Barberousse libère Alger de la tyrannie des Espagnols, mais prend le pouvoir sur le royaume. Malgré leur alliance, il aurait assassiné le roi Salim Toumi, dont la seconde femme, Zaphira, va lui tenir tête. Entre mythe et histoire, Zaphira représente le combat d’une femme seule contre tous pour le royaume d’Alger.

Dans le récit de la Dernière reine, Adila Bendimerad et Damien Ounouri se lancent à la conquête de l’histoire algérienne, en même temps qu’à l’imaginaire d’une identité oubliée, bien longtemps avant l’histoire coloniale. Le récit se situe au XVIe siècle, avant l’occupation ottomane, et met scène la reine Zaphira et sa résistance, notamment au pirate Barberousse. Son statut contesté — entre légende et réalité — offre l’opportunité d’aborder une histoire méconnue à travers celle d’une héroïne tragique dont certains nient l’existence réelle. Or, Zaphira symbolise la question de l’effacement des femmes dans l’Histoire et la force d’évocation de la légende à une époque cruciale et jamais représentée de l’Histoire algérienne. Légende ou réalité, cette femme continue de marquer l’imaginaire algérien et cela a suscité « un désir de cinéma [souligne Adila Bendimerad]. Une nécessité politique et poétique, pour l’Algérie mais aussi pour le monde. » Les œuvres cinématographiques tournent majoritairement autour de figures héroïques masculines et les femmes reconnues sont généralement celles qui ont pris les armes. « Zaphira au milieu de tout cela était dissonante, sensuelle et surtout pas consensuelle. » Et Damien Ounouri d’ajouter : « Je ne me retrouve pas dans cette glorification majoritairement masculine. J’avais envie de faire des fictions autour du féminin. On ne peut pas mieux parler d’une société ou d’un monde qu’en parlant et en partant des femmes. [De plus], on ne peut pas continuer à avancer avec les trous noirs du passé sans savoir où s’adosser. » Raconter l’histoire de l’Algérie à travers un récit cinématographique avant la colonisation, c’est rare, et d’ailleurs en trouver des empreintes n’est guère aisé : « en enclenchant cette démarche [explique Damien Ounouri], nous nous sommes vite retrouvés dans le désert car il n’existe pratiquement aucune trace de ce passé ». Alors pourquoi ne pas « partir d’une femme enfermée dans un harem et dans les codes du patriarcat, et qui va exploser les lignes, presque en improvisant, accidentellement et par instinct, [c’est inscrire ainsi] l’histoire de quelque chose entre la volonté, les possibilités et la fatalité. »

Le projet de film d’époque se heurtait toutefois à un autre handicap de taille concernant les décors naturels : « Tous les palais ont été rasés pendant la colonisation, plus des trois quarts des médinas et Casbahs ont été détruites en Algérie. » Il a donc fallu restaurer, réaménager ce qui demeurait et tourner dans différentes villes pour trouver les décors du film. Ce qu’il importait de montrer, c’était le rôle des femmes, malgré les injonctions du patriarcat. « Au cinéma [conclue Damien Ounouri], j’aime que ce corps féminin étonne, bouscule les regards de notre public habitué à voir dans la vie des “corps féminins hautement contrôlés”. »

La Dernière reine de Adila Bendimerad et Damien Ounouri est une première œuvre qui marque certainement la réappropriation de l’histoire algérienne par le cinéma algérien : une histoire tout à la fois culturelle et épique.

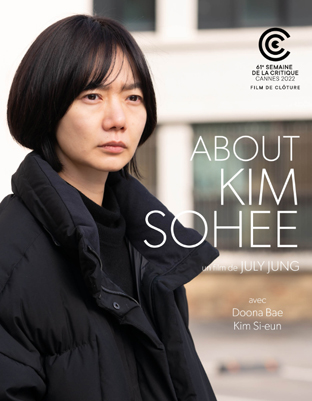

About Kim Sohee de July Jung

En fin d’études secondaires, Kim Sohee intègre un centre d’appel Korea Telecom dans l’espoir d’avoir de futures bonnes références professionnelles. Le centre d’appel est en lien avec les lycées afin d’employer un personnel souple, sans expérience du monde du travail donc qui accepte sans mot dire les pressions et l’exploitation. Les responsables de l’entreprise considèrent les jeunes stagiaires comme des variables d’ajustement au service des objectifs de la boîte. Dès leur arrivée, on leur explique comment dissuader la clientèle souhaitant résilier les abonnements, les méthodes de persuasion sont notées sur les bureaux. Les objectifs de performance sont affichés sur les murs de la salle de travail avec, conjointement, le classement des employées par taux de réussite de chacune, et implicitement la menace de suppressions de postes en cas de baisse de rendement. Les conditions de travail sont dégradantes, les stagiaires sont constamment harcelées, et très rapidement Kim Sohee, malgré sa détermination et son caractère bien trempé, change d’attitude et son moral décline.

Le film est construit en deux parties et autour des personnages principaux, Kim Sohee, la jeune lycéenne passionnée de danse, et l’inspectrice qui enquête sur plusieurs suicides et incidents survenus dans cette entreprise. Durant son enquête, cette dernière va remettre en cause tout le système, depuis la responsabilité des écoles et du ministère de l’Éducation jusqu’au libéralisme qui banalise les abus et les considère acceptables. De son côté, l’entreprise cherche à tout prix à se décharger de sa responsabilité dans les suicides, refuse également la référence à l’accident du travail, qui de facto impliquerait les pratiques managériales : la compétition affichée sur les murs du lieu de travail, les humiliations publiques, le harcèlement, la culpabilisation pour des résultats jugés médiocres, la manipulation des client.es…

Le film est une véritable plongée dans le système qui régit la société coréenne, mais en fait toutes les sociétés, qui ont, à divers degrés, le culte de la performance. Bien entendu, cela concerne tous les niveaux de la société où règnent la compétition, la culpabilité de ne pas être à la hauteur des objectifs fixés par les décisionnaires et la course aux aides de l’État… Les revendications, ou les remises en question sont ainsi toutes écartées… Place au culte de la performance comme si c’était le Saint Graal !

L’écriture du film s’inspire d’un fait réel et analyse la dimension des conséquences de l’emprise de l’ultra libéralisme sur toute la société. Après la première tentative de suicide de Kim Sohee, personne ne se pose la question sur les causes du geste de la jeune fille, qui est seule face à la société, sa famille et même ses ami.es. L’individu est ainsi totalement isolé dans le système libéral.

Après la découverte du corps de Kim Sohee, l’inspectrice en charge de l’enquête, d’abord tentée de classer l’affaire en jugeant Kim Sohee psychologiquement fragile, se ravise en découvrant des indices impliquant directement le cadre professionnel de la jeune fille. Elle-même souffre d’un trauma dont elle refuse de parler avec son responsable, une blessure intime qui sans doute la rend plus attentive au drame vécu par Kim Sohee. Les indices émergent peu à peu durant le film et participent à la tension qui s’installe de plus en plus prégnante, en soulignant les aspects de l’ultra libéralisme régnant dans le pays comme d’ailleurs dans tous les pays. Oh Yoo-jin, l’enquêtrice, suit les traces de Kim Sohee, visite les mêmes endroits, rencontre les ami.es et les connaissances de la jeune fille depuis le début de son stage pour comprendre ses motivations. About Kim Sohee prend alors la dimension d’un portrait croisé des deux femmes et de leurs liens communs : la danse, l’envie de bien faire, le refus de la résignation, les heurts avec la hiérarchie. La rencontre avec l’ami et partenaire de danse de Kim Sohee est déterminante dans la compréhension du phénomène. Les personnes qui ne se conforment pas aux règles imposées de la performance et au respect de la hiérarchie, sont dans la souffrance, elles quittent leur job ou sont broyées par le système. Les accidents du travail, dus à cette ambiance hyper stressante, sont évidemment niés par la direction et l’équipe de jeunes cadres dynamiques s’y emploie avec une batterie de règles, d’arguments, mais aussi de manipulation des faits. Par exemple, la lettre d’alerte du manager qui se suicide est dissimulée et l’on présente à son épouse une contre-vérité odieuse : il menait une double vie. Mensonges et menaces implicites destinées aux employées tentées de parler en faveur de l’homme suicidé.

About Kim Sohee, second long-métrage de July Jung, après A Girl at my Door, mêle l’enquête aux portraits des personnages principaux, mettant ainsi en lumière les méthodes et les conséquences mortifères de l’ultra-libéralisme. L’enquête est en quelque sorte un fil d’Ariane, qui remonte la chronologie des événements aboutissant au suicide de Kim Sohee, et dévoilant aussi des similitudes de caractère entre les deux femmes. July Jung réalise le portrait d’une société qui met en danger sa jeunesse ; les écoles et le ministère de l’Éducation jouent un rôle déterminant dans ce système en participant à la pression sur les jeunes dès leur première expérience du monde du travail.

Dirigé.es avec rigueur et sensibilité, les deux comédiennes incarnent merveilleusement leurs personnages. Ce film, qui explore une société qui dérape, pose bien des questions : est-il un message d’alerte contre le déni des responsables ? La déshumanisation ordinaire que tout le monde semble accepter comme une fatalité est-elle un pas vers la barbarie ordinaire ? Il y a néanmoins un signe sinon d’espoir, du moins de résistance, au début du film, la danse de Kim Sohee… Et le dernier plan, sa danse à nouveau, comme l’unique trace de sa courte vie.

Inspirée par un fait divers dramatique, July Jung réalise un portrait sans concession de la société coréenne sous tutelle du libéralisme et en explique la genèse…

Relaxe d’Audrey Ginestet

« Anarcho-autonomes », « ultra gauche », « terroristes », « anarchistes », l’affaire du « groupe de Tarnac », tout d’abord très médiatisée, est ensuite tombée dans les oubliettes des grands médias… Mais durant dix ans, la procédure a continué pour les « accusé.es ».

Relaxe d’Audrey Ginestet témoigne de l’emballement qui a permis une construction politique et médiatique à la fois exemplaire et banale… sans preuves réelles…

Un spectacle médiatique.

Relaxe d’Audrey Ginestet revient sur 10 ans de procédure, basée sur une suspicion fantasmée et sur un dossier vide. Le film, Relaxe, est particulièrement intéressant à voir dans un moment où les violences policières se banalisent encore, avec les gardes à vue qui actuellement se multiplient pour avoir manifesté, pour refuser les injustices et les abus, et simplement pour adopter une autre manière de vivre…