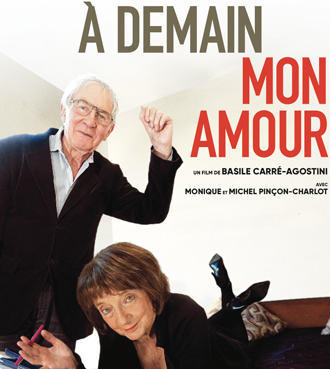

À demain mon amour

Film de Basile Carré-Agostini

Entretien avec le réalisateur

James Graham Ballard & le cauchemar consumériste

de Thierry Paquot aux éditions Le passager clandestin

Sundown

Film de Michel Franco (13 juillet 2022)

To Kill the Beast Film de Augustina Martin (13 juillet 2022)

À demain mon amour

Film de Basile Carré-Agostini

Depuis quelque temps, il semble que le cinéma devienne ou redevienne un lieu actif de débat. Pour preuve, depuis le début de l’année plusieurs films ont des choses à dire, et, sur les écrans, toute une génération de cinéastes se lance… Des films ambitieux, tous inventifs, critiques, qui s’engagent et ne s’enferment ni dans les codes ni dans les genres… Residue de Merawi Gerima, Luzzu d’Alex Camilleri, Les Graines que l’on sème de Nathan Nicholovitch, Un Peuple d’Emmanuel Gras et À demain mon amour de Basile Carré-Agostini, Boom Boom de Laurie Lassalle…

Dans les premières images du film, À demain mon amour, Monique Pinçon-Charlot s’adresse au public dans une salle : « Quand vous vous réveillez le matin, est-ce que vous pensez aux millions d’êtres humains qui meurent de faim ou des suites de la faim chaque année ? Est-ce que vous pensez aux enfants burkinabés qui ont faim ? Non. Vous pensez à la journée qui vous attend. Vous pensez à la petite robe que vous avez envie de vous acheter. Hé bien dans la tête des grands bourgeois, c’est pareil : vous n’existez pas. »

Connaître l’adversaire est certainement un des points importants qui revient dans les travaux des deux sociologues, Monique et Michel Pinçon-Charlot, qui déjà en 2010 parlaient de l’argent décomplexé et du mépris de classe : « la bourgeoisie se sent autorisée à s’affirmer plus ouvertement, voire cyniquement, comme classe consciente d’elle même et de ses intérêts. […] La position de l’oligarchie est d’autant plus assurée qu’elle n’a pas besoin, au contraire de la classe ouvrière, de faire la théorie de sa position pour se défendre en tant que classe. » (Le Président des riches).

Cela ne s’est pas arrangé et le film le rappelle : « Nous sommes dans une démocratie en totale déliquescence ». En suivant Monique et Michel Pinçon-Charlot, À demain mon amour de Basile Carré-Agostini fait le lien entre théorie et pratique à travers les rencontres, les rassemblements, les manifestations, les assemblées générales, les discussions et les moments intimes. Le film donne aussi la parole à ceux et celles qui n’ont que rarement l’occasion de l’exprimer et cela donne un portrait social spontané, sans filtre. À demain mon amour réussit la prouesse créer un dialogue entre vie publique et vie privée dans un contexte social important, avec toujours l’humour de Michel ou bien les conseils critiques de Monique. Une belle idée que ce film avec l’espoir que finalement ça branle dans le manche…

À demain mon amour de Basile Carré-Agostini toujours en salles

James Graham Ballard & le cauchemar consumériste

de Thierry Paquot aux éditions Le passager clandestin

Romancier britannique généralement étiqueté « écrivain d’anticipation » et, plus fréquemment, de science-fiction, James Graham Ballard, auteur de Sècheresse, Crash !, Empire du Soleil ou encore de Sauvagerie, s’avère surtout un observateur implacable de la société de consommation, repérant ce qui la « travaille » en profondeur sans que ses membres en soient toujours véritablement conscients. L’hégémonie automobile, l’emprise de la télévision, les enclaves résidentielles sécurisées, les tours (ces impasses verticales), la xénophobie banalisée, l’ultra-individualisme obligatoire, la misère grandissante de la vie sexuelle et affective, la tyrannie de la publicité, la normalisation de chacun dans tous les domaines de son existence, la servitude volontaire à une société plus ou moins aimablement liberticide autant que la violence sexuelle crue sont autant de thèmes qu’il aborde.

Les premiers romans de Ballard, Le vent de nulle part (1961), Le monde englouti (1962), Sécheresse (1964) et La forêt de cristal (1966), constituent le cycle des « quatre apocalypses », dédié aux quatre éléments : l’air, l’eau, le feu et la terre.

Dans Le vent de nulle part, « un vent violent se lève sur Londres mais, au lieu de s’arrêter, ne cesse de se renforcer ». Dans Le monde englouti, « le Soleil se rapproche de la Terre, les eaux montent, la jungle se développe avec la tropicalisation généralisée, des reptiles géants pourchassent les humains qui se réfugient dans les deux pôles ». Dans Sécheresse, « la pluie ne tombe plus et la sécheresse devient endémique ». Dans La forêt de cristal, écrit Thierry Paquot : « ce sont les êtres vivants et les organismes végétaux qui, à cause d’une perturbation temporelle, se cristallisent sans que la population, fataliste, réagisse... À chaque fois, la trame repose donc sur un dérèglement climatique qui entraîne des perturbations sociétales et psychiques. Tout est atteint : la société sombre dans la barbarie, l’environnement se dégrade au point de devenir inhabitable aux êtres vivants, les humains désespèrent et deviennent hagards, perdus, fous. Dans quelques cas, des communautés réussissent à reconstruire un ersatz d’entraide, sans être pour autant protégées d’attaques de hordes sauvages ; dans d’autres, des solitaires bravaches tentent de résister aux malheurs qui s’abattent sur eux. Lanyon, dans Le vent de nulle part, refuse de capituler face au vent qui souffle à huit cents kilomètres à l’heure et s’achemine vers un lieu plus accueillant, non sans difficultés. Sanders, dans La forêt de cristal, ne cesse de rattraper un temps qui lui échappe irrésistiblement, car tout se fige sur son passage. Kerans, dans Le monde englouti, essaie de s’adapter aux nouvelles conditions climatiques en s’enfonçant dans la forêt de moins en moins hospitalière. Sècheresse décrit un univers entièrement chamboulé par la disparition de l’eau. Elle est devenue un bien si rare que son obtention, au compte-gouttes, provoque des tensions d’une grande violence. Cette situation a été provoquée par la pollution de l’océan qui a généré une pellicule à sa surface, empêchant l’évaporation et donc la poursuite du cycle de l’eau. »

« J’étais hanté, [raconte Ballard], par des visions apocalyptiques car la menace nucléaire était forte [...]. La science n’était plus amie des humains et source d’espoir. Mes livres reflétaient ces hantises. »

S’ajoute aux constats le « cauchemar consumériste » comme le souligne Thierry Paquot : « des millions de tonnes de déchets industriels hautement réactifs – composants du pétrole indésirables ou catalyseurs et solvants contaminés – continuaient d’être déversés dans la mer, où ils se mêlaient aux déchets des centrales atomiques et aux résidus des égouts. À partir de ce brouet de sorcière, l’océan s’était fabriqué une peau épaisse de quelques atomes seulement, mais assez solide pour dévaster les terres que naguère il irriguait. » Étrange résonance avec les problèmes de pollution rencontrés aujourd’hui !

Bien que l’on ne trouve pas sous sa plume le mot « décroissance », pas plus qu’une attaque impitoyable de la croissance économique, ses nouvelles et romans accordent une place importante à la dénonciation du consumérisme, tant pour ses effets désastreux sur les écosystèmes que sur la psychologie des Terriens. S’il n’est ni un idéologue ni un penseur de l’écologie et des alternatives frugales au capitalisme prédateur, certains passages de ses écrits participent éloquemment à la compréhension du capitalisme et se révèlent particulièrement éclairants. Ainsi, les enjeux écologiques sont très tôt présents dans son œuvre, comme en témoignent ses quatre premiers romans, consacrés aux quatre éléments et aux transformations exacerbées qu’ils entraînent, mais aussi nombre de ses nouvelles. Il excelle également dans la dénonciation des accidents provoqués par les progrès techniques, à commencer par les automobiles.

Dans ses romans dits de science-fiction, la science occupe, à dire vrai, peu de place ; quant à la fiction, elle décode la réalité, réalité qu’il peint minutieusement, sans effets inutiles, en adoptant une écriture sobre et efficace.

« Ma science-fiction [explique James Graham Ballard], puisqu’il faut bien l’appeler comme ça, est plus une realfiction, comme on parle de realpolitik : elle appréhende le réel comme une myriade de réalités floues ; elle tente de tracer les contours d’un monde contemporain que beaucoup tendent à placer dans le futur, proche ou non. »

Thierry Paquot insiste sur cet aspect de la réalité décrite : « Son univers est ici et son temps est maintenant. Il n’invente pas de nouveaux procédés techniques, pas plus qu’il ne met au point de nouvelles molécules. Son imagination radicalise ce qu’il remarque ici et là. Nulle tentation de futurologie dans ses romans, il n’invente pas des architectures inédites ou des engins volants non identifiés : il fait évoluer ses personnages dans des tours, des gated communities (quartiers résidentiels sécurisés fermés), des centres commerciaux, des autoroutes, des maisons ordinaires, tout un environnement familier à ses lecteurs [et ses lectrices]. Ce qui leur procure peut-être l’illusion d’une légère anticipation résulte du fait qu’il force le trait de certains éléments et comportements de la vie moderne : l’isolement, le consumérisme absolu, la non-communication, la violence gratuite, l’indifférence à l’autre, la manipulation par les médias, l’autocensure, le fanatisme, etc. Il n’hésite pas à créer des surprises, ce qui confère à certaines scènes un halo surréaliste, non dénué de dérision. » Il observe autour de lui, puis élabore des histoires, des intrigues et des décors.

« Le dérèglement, le dysfonctionnement, le disproportionné à l’œuvre dans le monde réel agissent sur le paysage intérieur de chacun. Pour cela, le romancier doit exagérer, grossir ce qu’il observe et qui subordonne tout individu, l’emprisonne dans une aliénation “satisfaisante”, […] car elle revêt l’apparence d’une libération : tout est permis dès lors qu’on accepte les règles édictées par le consumérisme connecté. »

Tous les thèmes chers à Ballard sont développés dans l’Empire du Soleil : « l’espace intérieur, le corps-décor, la fascination de l’image médiatique, la haine du monde [états-unien], les fantasmes morbides suscités par la voiture ou l’avion [...] et surtout l’intérêt voyeuriste qu’il porte sur l’individu confronté à un monde en désagrégation et qui survit au prix d’une mutilation du corps et du mental dont le glissement narratif de l’hyperréalisme au surréalisme permet de mesurer le degré. »

Dans un entretien très intéressant, Ballard précise : « La banlieue, du moins en Angleterre, est le baromètre du changement. La violence y est contenue et on s’y comporte à merveille. Je crois que nous vivons dans une société “sur-régulée”. Le degré de liberté qu’avaient mes parents était bien supérieur à celui dont jouissent les jeunes générations d’aujourd’hui. À peu près tous les domaines de notre vie sont normalisés : comment nourrir ses enfants, comment les élever, leur scolarisation. [...] Et puis, il y a les polices intellectuelles, le politically correct qui surveille subreptice- ment nos comportements les plus intimes. Plus une société est civilisée et normée, moins elle a de choix moraux à faire. Aujourd’hui, le seul dilemme auquel on est confronté est le choix entre deux paires des baskets. »

La société consumériste est ainsi présentée « comme une citadelle imprenable, d’un bloc, sans aucune aspérité. Dans « Le consommateur consommé », un article publié dans Ink, Ballard explique :

« Le paysage technologique contemporain a franchisé ses propres électorats – les habitants des segments de la société de consommation, les groupes de téléspectateurs et de lecteurs de magazines d’information, qui votent avec leur argent en passant à la caisse plutôt qu’en déposant un bulletin dans l’isoloir. Ces électorats énormes et passifs sont largement ouverts à tout opportuniste utilisant l’arsenal psychologique de la peur et de l’anxiété, éléments qui sont soigneusement effacés de l’univers des produits grand public et des logiciels d’analyse consumériste. Pour la plupart d’entre nous, l’esthétique et l’efficacité d’un mixeur à potage ou d’une automobile sont bien plus réelles et bien plus rassurantes que les questions de politique traditionnelle : le Moyen-Orient, la balance des paiements, la réforme des syndicats. »

James Graham Ballard & le cauchemar consumériste

de Thierry Paquot aux éditions Le passager clandestin

Twist à Bamako de Robert Guédiguian en DVD et sur écrans.

1962. C’est une nouvelle indépendance au Mali que toute une partie de la jeunesse de Bamako célèbre en dansant des nuits entières sur les 45 tours importés de France et des États-Unis. Twist à St Tropez, se twiste à Bamako aussi, comme le rock. Parallèlement, on rêve de socialisme et d’égalité des droits, mais ce n’est pas gagné. Il y a bien de jeunes idéalistes qui se mobilisent pour expliquer les bienfaits du socialisme dans les villages, et là on a l’impression de différents mondes qui ont du mal à se comprendre. De même à Bamako, quand il s’agit de prendre des décisions, l’ancienne et la nouvelle génération ont des visions souvent divergentes.

Le début du film, le prologue en quelque sorte, est en noir et blanc. C’est une scène où l’on montre le travail et la main d’œuvre qui trime littéralement sans souffler et dans des conditions insupportables. La caméra se déplace et, peu à peu, l’image passe à la couleur. Deux femmes en uniformes inspectent l’atelier et notent tous les manquements aux règles d’hygiène, les hommes qui martèlent toute la journée ont des problèmes d’audition, quant aux femmes qui travaillent aux teintures, elles ont les mains rongées par les produits. « Mais je leur donne des gants » dit la surveillante-épouse du patron aux deux inspectrices, « ils sont troués ! » réplique l’une des ouvrières. Le patron s’en mêle en disant qu’il a commandé des masques qui ne sont toujours pas livrés. Les inspectrices ne sont guère convaincues par ces arguments et promettent de revenir pour contrôler les améliorations nécessaires. L’atelier appartient à un négociant prospère, qui râle contre les règles, mais est fier de son fils aîné, Samba, qui fait partie de ces jeunes révolutionnaires rêvant de changement, il l’est beaucoup moins du plus jeune qui préfère aller danser au lieu de préparer ses examens.

Samba vit corps et âme l’idéal révolutionnaire, il est de ceux qui en rêvent et y croient. Ils sont trois amis très liés qui parcourent la campagne pour discuter avec la population rurale et convaincre des bienfaits des réformes, mais les traditions sont difficiles à faire évoluer, et malgré de fortes convictions, que peuvent de jeunes gens contre des règles ancestrales ?

Lors d’une tournée en pays bambara, Lara, une jeune fille mariée contre son gré au fils du chef du village, profite de la venue des trois jeunes émissaires politiques, pour se glisser dans leur pickup et se cacher sous du matériel. Lorsqu’ils la découvrent, on est déjà loin du village et elle refuse d’y retourner. Lara veut rejoindre le couple qui l’employait à Bamako, mais la famille a quitté la villa. L’un des garçons propose à Lara de partager la chambre de sa sœur. L’abandon du domicile conjugal, c’est grave, et cela peut attirer des ennuis à tout le monde. Mais Lara refuse de rentrer en disant qu’il lui est impossible de vivre avec un mari imposé qu’elle n’aime pas. Évidemment ses arguments font mouche chez des jeunes qui, par ailleurs, prônent l’égalité. Et puis le soir, il y a la danse. C’est à l’occasion d’une de ces soirées que naît une idylle entre Lara et Samba.

« Cette histoire [explique Robert Guédiguian] de jeunes gens idéalistes qui veulent créer un État socialiste après l’indépendance tout en dansant le twist et le rock’n’roll, ressemble à ma propre histoire.

Si Bamako ou Marseille en modifie la forme, le fond est strictement identique. […] On s’est inspiré de deux jeunes gens qui dansent sur l’une des photos les plus connues de Sidibé, lui en costume blanc et elle, pieds nus avec sa petite robe. On a imaginé qu’ils étaient très amoureux (en réalité ils étaient frère et sœur) que le garçon, dans la journée, une fois enlevé son costard blanc, mettait son treillis et allait dans les villages au fond du Mali pour convaincre les paysans d’accompagner la construction du socialisme et que la fille avait été mariée de force dans l’un de ces villages. Nous voulions raconter une belle et tragique histoire d’amour pour incarner ce que j’appelle ce “moment communiste ”, de construction, de fête révolutionnaire où les possibles se heurtent à la contre révolution, mais aussi à la tradition et aux coutumes ancestrales. »

Une belle histoire en effet dont l’épilogue, en 2012, montre Lara, grand-mère, écoutant toujours cette musique avec ses petits enfants. Dehors, des soldats contrôlent les tenues des femmes et ils n’en reviennent pas lorsque soudain Lara se met à danser…

Twist à Bamako de Robert Guédiguian en DVD et sur les écrans

Little Richard, She’s Got It

Sundown

Film de Michel Franco (13 juillet 2022)

Une riche famille anglaise, spécialisée dans l’abattage industriel des animaux, passe des vacances dans un complexe luxueux et hyper protégé d’Acapulco, la sœur (jouée par Charlotte Gainsbourg), qui se positionne comme décisionnaire dans la boîte familiale, ses deux enfants, et Neil, son frère plutôt largué (incarné par Tim Roth). Lorsque la famille apprend que la mère vient de décéder, le départ à Londres est précipité, mais au moment d’embarquer, Neil prétend qu’il a oublié son passeport dans la chambre d’hôtel et promet de les rejoindre au plus tôt. Cependant, en sortant de l’aéroport, il demande au taxi de le déposer dans une modeste pension d’Acapulco....

Et là changement de décor et d’atmosphère, depuis la résidence hyper surveillée réservée à une clientèle riche et triée, à la pension en ville, destinée à la population locale. Neil est passé de l’autre côté du récit touristique, mais peut-être est-ce ce qu’il cherche, se retrouver parmi des gens qui ne dissimulent rien de leur envie d’argent et de privilèges. Il s’est passé quelque chose dans la vie de Neil, un événement dont on ne sait rien et qu’il n’a pas envie de discuter, il veut juste se retirer, mettre sa vie entre parenthèse, vivre des expériences inconnues, se mettre en danger. Car il devient en quelque sorte une cible pour ceux et celles qui rêvent d’aller ailleurs. Ce qui entraîne finalement la famille dans la spirale d’une violence imprévisible.

La violence à l’état brut est l’aspect le plus intéressant du film, la vie humaine ne signifie rien semble-t-il dans un Mexique qui a tous les atouts pour être un rêve touristique, mais où l’on exécute des personnes sur la plage, au milieu de la foule, sans que la police puisse contrôler quoi que ce soit. Les chauffeurs des hôtels sont armés pour conduire les clients à l’aéroport, mais les maffieux aussi… Et ce n’est pas un hasard que l’abattage des animaux soit également la source de la fortune de la famille anglaise.

Cette violence, qui surgit à tous moments, est aussi la réponse à une société divisée entre une minorité privilégiée, ignorante de cette majorité dans la misère ou vivant d’expédients. L’argent est au cœur des rapports humains, pour ceux et celles qui le possèdent, et pour les autres qui cherchent par tous les moyens à l’obtenir.

Acapulco, un nom qui fait rêver, mais l’envers du décor dévoile une situation sociale terrible. Sous des dehors de vacances ludiques, le film de Michel Franco est très certainement critique et politique.

Sundown de Michel Franco au cinéma le 13 juillet.

To Kill the Beast

Film de Augustina Martin (13 juillet 2022)

À la recherche du frère disparu…

Dans une ambiance de jungle et d’espace perdu dans les nuées humides, le film avance en une suite de fondus enchaînés qui renforce le trouble et l’étrange, nourris par une très intéressante bande son. L’orage ponctue sur un mode thriller le récit. Voix off de femme sur un répondeur téléphonique « Matéo, je veux te voir et je n’arrive pas à te voir. Je serai chez la tante ». Fondu enchaîné sur une maison isolée, sans personne, des pommes pourrissent dans un plat et un chien s’agite.

À la recherche de son frère disparu, quelque part à la frontière entre l’Argentine et le Brésil, Émilia débarque chez sa tante qui tient un hôtel au milieu de la jungle, sans clientèle, hanté selon les croyances locales par un monstre incarnant l’esprit du mal. Des groupes recherchent régulièrement cette entité diabolique, mais lorsqu’ils s’approchent trop de l’hôtel, la tante les menace avec une carabine, et régulièrement, ils s’éloignent pour revenir plus tard.

C’est entre rêve et réalité que la réalisatrice entraîne le public, en créant des images très belles dans lesquelles se meut Émilia, adolescente de 17 ans, à la recherche de son frère disparu à qui elle laisse des messages téléphoniques tout au long du récit. Le répondeur est un lien qui engendre une angoisse croissante, puisqu’il n’y a jamais de réponse, le chien en est un autre. Le chien enfermé dans la maison, guettant le retour du frère d’Émilia et sans cesse sur le qui vive. À cela s’ajoute une bande son qui se joue symphonie d’ambiances, de bruits de la nature plus ou moins exacerbés et accompagne le pressentiment de plus en plus précis d’un danger imminent.

Le monstre, la jungle, les mythes ?

La jeune fille dit avoir peur de tout, mais n’est-ce pas aussi l’éveil de sa sexualité ? Agustina San Martin dit que « le point central de ce récit a toujours été le désir féminin [et comment] une adolescente apprivoise le pouvoir qui sommeille dans sa propre sexualité. En général, la plupart des images que j’essaie de créer proviennent de rêves. C’est à partir de là que l’histoire s’est déroulée d’elle même : entre les mythes liés à la ville et ceux liés à l’arrivée à l’âge adulte. »

Le film laisse libre la part d’interprétation du récit, mais les images quasi magiques et la composition sonore génèrent une atmosphère envoûtante que l’on garde en mémoire.

To Kill the Beast d’Agustina San Martin au cinéma le 13 juillet